台湾へ進出した際のメリット・デメリットや、日本企業の動向について解説します。また、現地で台湾進出のご支援をする中で実施した、消費者へのアンケート調査の結果や、事業の成功に必要な「台湾独自の価格設計」の考え方をわかりやすくまとめました。

台湾事業の始め方と新規獲得の方法についてわかりやすくまとめました。

進出するなら知っておきたい、薬事法・税制・インフラ・広告事情について、解説しています。

⇒解説資料はこちら

目次

台湾に進出している日本企業の動向は?

台湾に進出している日本企業は、外務省の調査によると2021年10月1日時点で1,310拠点です。企業形態ごとの内訳は以下のようになっています。

| 企業形態 | 拠点数 |

|---|---|

| 日本企業が100%出資した現地法人 | 706 |

| 合弁企業 | 455 |

| 現地法人化されていない日本企業の海外支店など | 88 |

| 日本人が台湾で起業 | 57 |

| 区分不明 | 4 |

さらに業種別にみてみると、顕著に多いのは製造業(531拠点)、卸売業・小売業(412拠点)の2つの業種です。

| 業種 | 拠点数 |

|---|---|

| 製造業 | 531 |

| 卸売業・小売業 | 412 |

| 運輸業、郵便業 | 52 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 45 |

| 建設業 | 45 |

海外進出日系企業拠点数調査2021年調査結果|外務省より作成

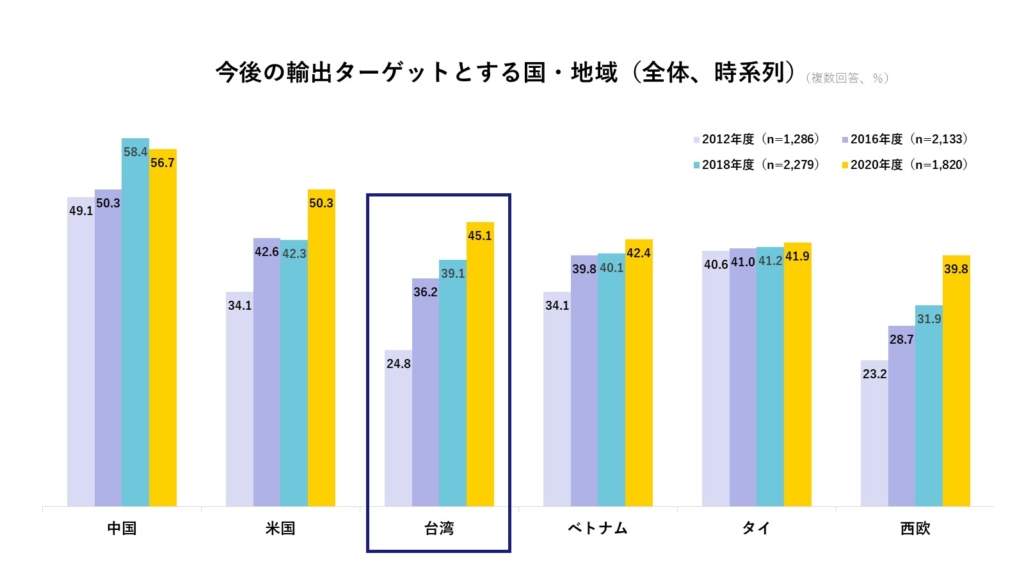

台湾に進出する企業が年々伸長

日本貿易振興機構(ジェトロ)が行ったアンケート調査のデータをみてみましょう。「今後の輸出ターゲットとする国・地域」の項目では、最も多い中国、2位の米国に続いて、台湾が3位となっています。台湾を今後の進出ターゲットとして選択する割合は、2019年の39.1%に比べ2020年には45.1%と6ポイントの伸びをみせています(複数回答)。さらに非製造業で台湾を選択した割合が大きく上昇したと調査結果にはあります。

これは各企業が日本の商品がどの国で売れるかを見定めた結果、台湾での商機を捉えていると受け取ることもできるでしょう。

2020年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査|日本貿易振興機構より作成

台湾事業の始め方と新規獲得の方法についてわかりやすくまとめました。

進出するなら知っておきたい、薬事法・税制・インフラ・広告事情について、解説しています。

⇒解説資料はこちら

台湾進出のメリット、デメリット

台湾は九州とほぼ同じくらいの面積で、人口は日本の約5分の1ほどです。この国でビジネスを成功させるためにメリットだけでなく、デメリットも確認しておきましょう。

台湾進出のメリット

中国を含むアジア諸国展開への足がかりに

進出国に台湾を選択した場合、中華圏の文化・商習慣の中でテストマーケティングができます。まずは地理的にも近い台湾に拠点を置き、台湾での成功パターンを活用して東南アジアや中国へと展開していくのが1つのセオリーともなっています。

親日国

台湾は親日国として知られ、日本語が堪能な人材も多くいます。また台湾人は日本人と同じように勤勉です。そのため台湾へ進出した企業の担当者からは、ビジネス上の信頼関係が構築しやすいという声も聞かれます。

物流・決済・通信などの社会インフラが整っている

物流網は現地企業に加え、日本の郵便局などの輸送事業者も参入し充実しています。決済についてはクレジットカードとコンビニ決済が主流です。台湾ではコンビニ店舗の数が非常に多く、商品の受け取りや決済もコンビニを利用する消費者が多いためです。またWEBを利用した消費行動を示すEC化率は、2017年時点で10.4%と日本の7.4%と比較しても高い水準にあります。これはEC・D2C事業には大きなメリットになるでしょう。

出典:平成 30 年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 (電子商取引に関する市場調査)|経済産業省

台湾進出のデメリット

少子高齢化が日本より加速

CIA(アメリカ中央情報局)が発表した出生率予測(2021年)によると、2021年の台湾の合計特殊出生率は1.07と調査対象227か国・地域の中で最も低いことがわかりました。日本の出生率も低く1.38と調査対象の218位ですが、台湾では更に危機的状況といえるでしょう。

今後は労働人口の減少は避けられず、GDPが縮小することも予想されます。人材の確保の面からは、将来的には若くて優秀な人材の確保が難しくなるかもしれません。また若い世代向けの商材の場合は、ターゲット層が小さくなる傾向も見越した対応が必要といえるでしょう。

面積・人口ともに少ないため市場規模は限定的

台湾の面積は日本の九州とほぼ同じくらいで、人口も日本の約1/5ほどと比較的小さな市場といえるでしょう。そのため、拡大性を台湾だけで見た時には限定的です。また、法人向けのような大規模工場の移設などには不向きといえます。

台湾事業の始め方と新規獲得の方法についてわかりやすくまとめました。

進出するなら知っておきたい、薬事法・税制・インフラ・広告事情について、解説しています。

⇒解説資料はこちら

日本ブランドは台湾市場でも売れる?

「日本製」というブランドが台湾市場で、どのように受け入れられているのかをお伝えしていきます。スキンケアやヘルスケアで進出した日系D2C企業が既存顧客に対して行った、2014年と2021年のアンケート結果から検証しました。

日本ブランドは差別化にはならないのか

弊社が台湾への進出支援を始めたのは2013年です。その当時、既に台湾では街中のいたるところに日本商品が溢れていました。しかし、自社ECによる販売方法となると、まだあまり知られていない状況でした。そのため、自社ECサイトへ誘導する広告表現も未成熟な状態で、日本でよく目にする「ブランドが作られた背景」「商品開発への思い」などの差別化要素を盛り込んだ広告は当時の台湾の消費者には目新しく映ったようです。

目新しい広告と自社ECという販売方法がそのまま差別化要素となり、支援していた日系企業では進出直後から驚異的なCPO・費用対効果で新規顧客を獲得していきました。

その当時に実施した既存のエンドユーザーへの動向調査によって、「その商品を買い続ける理由」について知ることができました。

【2014年に実施した、既存顧客への動向調査】

企業 :日本から進出した企業

商品 :化粧品、健康食品

対象 :6ヶ月以上使い続けているお客様

質問 :商品を使い続ける理由について質問

回答数:1,669

| A社 | B社 | C社 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 反応ポイント | 回答数 | % | 回答数 | % | 回答数 | % |

| 効果が実感できる | 249 | 67.3% | 589 | 51.8% | 62 | 38.5% |

| 買いやすい価格 | 56 | 15.1% | 509 | 44.7% | 56 | 34.8% |

| 芸能人が使っている | – | – | – | – | 20 | 12.4% |

| まだ効果がないがしばらく使っている | 41 | 11.1% | – | – | 18 | 11.2% |

| ブランドに共感する | – | – | 11 | 1.0% | – | – |

| 日本ブランドだから | 7 | 1.9% | 8 | 0.7% | – | – |

| その他 | 17 | 4.6% | 21 | 1.8% | 5 | 3.1% |

| TOTAL | 370 | 100% | 1,138 | 100% | 161 | 100% |

商品を買い続ける理由として「効果が実感できる」が一番多く、合計900回答となっています。やはり効果を感じられることが、継続的な使用に繋がっているのは日本と同じ傾向です。続いて「買いやすい価格」が621回答となっていることから、効果実感と価格によって継続的な購入意思が決まるということがこの分析からわかります。

一方で、日本製であるという理由はほとんどありません。

その背景には、既に台湾の市場では、多くの日本製品が当たり前のように溢れ、まるで台湾が日本化しているかの様相を呈していたことが挙げられます。そのため、この時点では新規顧客の獲得にあたって日本製(品質が良い・安心・安全というイメージ)が差別化にならないと思われていました。

日本ブランドの強さを再確認

2014年以降、日本ブランドだけでは差別化にならないと考え、新規顧客の獲得においても「日本製」はあくまでも補完的な位置付けで表現してきました。

しかし、再び既存のお客様を対象とした動向調査を実施すると驚くべき結果が出ました。以下は、20221年の結果です。

【2021年に実施した、既存顧客への動向調査】

企業 :日本から進出した企業

商品 :化粧品、健康食品

対象 :6ヶ月以上使い続けているお客様

質問 :商品を使い続ける理由について質問

回答数:2,186

| 反応ポイント | 回答数 | % |

|---|---|---|

| 効果が実感できる | 780 | 35.7% |

| 日本ブランドだから | 702 | 32.1% |

| 買いやすい価格 | 357 | 16.3% |

| 芸能人が使っている | 120 | 5.5% |

| 多くの人が使っている | 89 | 4.1% |

| まだ効果がないがしばらく使っている | 60 | 2.7% |

| その他 | 78 | 3.6% |

| TOTAL | 2,186 | 100% |

買い続ける理由のアンケートに、2,000人以上の回答が寄せられました。その内、780人(32.1%)の人が「日本ブランドだから」と答えています。複数のクライアント企業で同様の調査を行いましたが、同じように「日本ブランドだから」の回答が上位に入っていました。

2014年のアンケートでは下位だった「日本ブランドだから」が上位になった理由を確かめるべく、「日本ブランドだから」と回答した方々にグループインタビューを実施しました。そこからわかってきたのは、「市場に日本のものが多く存在することによって、より日本のものが良いものだという認識を持つようになった」というものでした。

社会的証明の原理とバンドワゴン効果が相乗効果を発揮した状態です。

- 日本製品が市場に多くあるということは、多くの人が評価しているからだろう(社会的証明の原理)

- 日本製品を周囲のみんなが使っているから、私も買い続ける(バンドワゴン効果)

お客様の生の声から、改めて「日本ブランド」に価値があることが確認でき、台湾市場で「日本ブランド」が通用することが検証できたと思います。

台湾事業の始め方と新規獲得の方法についてわかりやすくまとめました。

進出するなら知っておきたい、薬事法・税制・インフラ・広告事情について、解説しています。

⇒解説資料はこちら

日系D2Cが台湾現地メーカーに勝てる理由

日系のスキンケアやヘルスケアのD2C企業が、台湾現地のD2C企業に勝てる理由をいくつかの視点からお伝えします。

自社ECサイトで販売する経験値の差

私たちが台湾に進出した2013年当時、台湾現地メーカーの販売方法は、モール出店や、テレビショッピングへの出演がメインでした。たとえば、台湾でもっとも売れているあるサプリメントメーカーではコラーゲン商品を販売していますが、テレビショッピングからスタートし大量の露出と販売によってそのブランドを確立しました。

その後、販路をドラッグストア等に広げ、近年になりようやく自社ECサービスを開始しています。このように、売上が大きい企業であっても、スキンケアやヘルスケア商品を自社ECサイトで販売する経験が、日本に比べ圧倒的に少ないと言えます。

日本では1995年前後からインターネット通販が開始され、いかに消費者に自社サイトを知ってもらうか、自社サイトから購入してもらえるかの施策を積み重ねてきました。台湾においても、いち早く現地でメインのWEB媒体に日系D2C企業の広告を出稿しました。それを目にした台湾現地のメーカーが集客の軸をWEB広告に移し始めているという状況です。

「広告は先行的に投資する」という概念

台湾現地のメーカーとの打ち合わせでは「広告費を一発で回収したい」というお話をよく伺います。

台湾では、ほとんどのスキンケア、ヘルスケアメーカーは、モールや、テレビショッピング、または卸しによる流通で売上を作ってきました。

その背景から、D2Cのビジネスモデルの基本ともいえる「広告は先行的に投資する」という概念がほとんどありません。つまりLTV(Life Time Value)や、リピート購入により数ヶ月後の利益を創出するという考え方が浸透していません。

さらに、一発回収を第一に考える多くの現地メーカーでは、リピート購入を前提にしたキャンペーン企画や、消費者に対する啓蒙など売上に繋がるCRMの考え方も未成熟です。

これらの理由から、日系D2C企業が磨いてきた販売モデルや細やかなサービスそのものが大きな武器となっています。

改めて、日系D2C企業が持っている大きな強みは以下の2つです。

- 自社ECサイトでの販売経験

- LTVを重視する販売手法

日系D2C企業が提供するサービスが、台湾の消費者に受け入れられ当たり前になりつつある一方で、現地企業側からは「簡単には真似できない特別なビジネスモデル」となっていることが、日系D2C企業が勝てる理由と私たちは捉えています。

台湾事業の始め方と新規獲得の方法についてわかりやすくまとめました。

進出するなら知っておきたい、薬事法・税制・インフラ・広告事情について、解説しています。

⇒解説資料はこちら

リピート購入につなげる価格設定

スキンケアやヘルスケアでのD2C事業では、新規獲得効率だけでなく引き上げ率、LTV(Life Time Value=年間購入単価)も重要なポイントです。台湾で売上30億円を作っている日系企業の事例をもとに、価格設定における勝ちパターンをお伝えします。

定期コースを取り入れた勝ちパターン

下の表はあるスキンケア企業(美容液)で、定期コースを取り入れて成功している価格設定の例です。

| 本数 | 販売価格 | 1本あたりの価格 | 購入割合 |

|---|---|---|---|

| 定期1本 | 920元 (約3,680円) | 920元 | 73% |

| 2本まとめ売り | 2,240元 (約8,960円) | 1,120元 | 21% |

| 3本まとめ売り | 3,060元 (約12,240円) | 1,020元 | 6% |

現在、この販売プランにおいて初回定期購入の割合は73%で推移しています。

定期コースの割合が高い理由は「分かりやすい価格設定」です。各コースごとに100元(≒400円)の価格差を付けています。安さに敏感な台湾のお客様が一番安く、お得に買える定期コースを選択しやすいように設計しているため、初回定期購入の割合を高い水準で維持できています。

この商品では、定期コースに誘導することで年平均3.8回のリピート回数を確保しています。さらに季節ごとのキャンペーン案内も入り、顧客一人あたりの年間購入単価は、6,496元(≒25,984円)になっています。2本または3本のまとめ売りから入った場合の平均LTVよりも15%も高い結果が出ています。

定期コースに誘導するための勝ちパターンは「分かりやすい価格設計」です。いくらの「金額」がお得になるのか?と視覚的、感覚的に見せることがポイントです。

まとめ売りの勝ちパターン

一方で定期コースだけでなく、まとめ売りを中心に販売する企業もあります。下の表はある健康食品企業(乳酸菌サプリ)で成功しているまとめ売りの価格設定の例です。

| 個数 | 販売価格 | 1本あたりの価格 | 購入割合 |

|---|---|---|---|

| 1個 | 1,080元 (約4,320円) | 1,080元 | 14% |

| 2個 | 1,960元 (約7,840円) | 980元 | 63% |

| 3個 | 2,640元 (約10,560円) | 880元 | 23% |

この場合、初回購入の平均単価は、1,993元(≒7,972円)で、平均購入個数は2.09でした。まとめ売りでも分かりやすい価格設計を行い、個数が増えるほど1本あたりの価格が100元ずつ安くなるようにしています。ポイントはその後のリピート購入をどう促進するかです。

台湾では年間を通して複数の大きなキャンペーンシーズンがあります。価格設計ではキャンペーン時に一番安く、そして顧客単価が高くなるように設計することが最重要ポイントです。まとめ売りで初めて購入した人が、キャンペーンでさらにお得に買えることを知れば、リピート購入に繋がります。

たとえばキャンペーン時に同商品を4個以上買うと、1個あたりの価格が通常のまとめ売りよりさらに安くなるよう設計します。さらに特典としてノベルティやミニサイズのサンプルを付けるなど魅力的なオファーも用意します。価格に敏感な台湾の消費者は一番お得なセットを見逃しません。1個あたりの単価は最も安く、一人当たりの顧客単価を一番高くする一例です。

まとめ売りの勝ちパターンは「キャンペーン施策から逆算して初回新規の価格を設計する」です。

そして2つ目のポイントは、リピート購入促進のために接触導線を増やすことです。台湾の人々がよく使うコミュニケーションツールは意外にもLINEです。これまでのeメールや、ショートメールに加えLINEも活用して、たとえばお誕生月や、購入商品に基づいたプライベートキャンペーンの告知などでリピート購入を促進していきましょう。

台湾事業の始め方と新規獲得の方法についてわかりやすくまとめました。

進出するなら知っておきたい、薬事法・税制・インフラ・広告事情について、解説しています。

⇒解説資料はこちら

キャンペーン期間の活用が事業成長を後押し

台湾での価格設定の軸となるのが、各種キャンペーンです。「せっかく買うなら、安くなるキャンペーンの時期に」とキャンペーンを待つ人がいるほど、台湾ではキャンペーンでの消費行動が生活に密着しています。

特に台湾独自の周年慶(しゅうねんけい)は「最も化粧品が売れるシーズン」として有名です。「周年慶」とは、台湾の中心地、台北にある20以上の百貨店を中心に9月~12月と長期にわたって行われるセールです。元々は各百貨店の創業祭でしたが、いつしか9月〜12月の期間に合わせそれぞれ2週間から1カ月程のセール期間を設けるようになりました。買い物客の中には、「1年分の化粧品をこの時期に買い込む」という女性もみられます。

それぞれの企業が実店舗やWEBでも様々な工夫を凝らして、周年慶のキャンペーンに臨みます。中には、年間売上の40%近くをこの期間に売上げるという企業もあります。周年慶の商戦を攻略するための常套手段は、施策を前・後半に分けることです。

前半の代表格は「早割りキャンペーン」で本番に先立ち、高い割引率で購入を促し売上の山を作っていきます。長い周年慶キャンペーンを攻略するためには、「なだらかで大きな山を創ること」が最も重要だとみています。

日本との親和性の高い台湾ですが、独自の文化や消費行動があります。海外展開ではその国に合わせた価格設定やコミュニケーションと、日本で培った強みを活かすことで成功確立を上げることができます。

弊社では、日本で培った新規獲得・リピート施策・CRMノウハウを活用しながら、台湾独自の価格設計、キャンペーンでの販売を行い、D2Cの成功モデルを作ってきました。台湾のみならず、アジア各国での成功事例、失敗事例も合わせてお伝えすることができます。

台湾を始め海外展開をご検討の際には、お気軽にお問い合わせ下さい。

台湾事業の始め方と新規獲得の方法についてわかりやすくまとめました。

進出するなら知っておきたい、薬事法・税制・インフラ・広告事情について、解説しています。

⇒解説資料はこちら