「ラジオ広告」と聞くと、どんなイメージを抱きますか?

健康食品など主にシニア向け通販商材で、ラジオ広告からコスト効率良く新規顧客を獲得できる事例が最近増えています。

デジタル全盛の現代で、なぜラジオなのか?リーチできる顧客層や売れている商材の特徴、費用対効果の考え方など解説します。

2019年の記事です。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

通販企業にとって“穴場”、ラジオ広告とは?

ラジオを聞いたことがある方なら、広告が流れているのは聞いたことあるでしょう。

AMやFMを問わず、番組の合間にはテレビと同様にCM(コマーシャル)が流れていますね。

ラジオ広告にはもう1種類、番組で商品を紹介するタイプもあります。

(テレビの情報番組のようなタイプのインフォマーシャルと、近いかもしれません。)

パーソナリティ(司会者)はじめ出演者が、「最近流行っている商品は▲▲」「健康の●●の悩みなら、××は知ってますか?」などと商品を紹介。

時には広告主の企業の担当者へのインタビューも交えて、商品の魅力を惹き出していきます。

コーナーの最後に、「お試しキャンペーンは、●日間限定」「ご注文は0120-×××-×××まで」とフリーダイヤルや検索ワードを添えます。

認知拡大のみならず、レスポンスまで一気に落とし込む手法です。

この番組で商品を紹介するタイプの広告で、新規獲得件数を増やす事例が相次いでいるのです。

ラジオは誰が聞いているの?リスナーの年齢層は・・

ラジオと言うと、私たちビジネスパーソン(特に若い世代の方々)にとっては、なじみが薄いかもしれません。

よく質問いただくのが、「ラジオって、いったい誰が聞いているの?」。

そこでラジオを聴く方々(リスナー)の属性を、統計データから見ていきましょう。

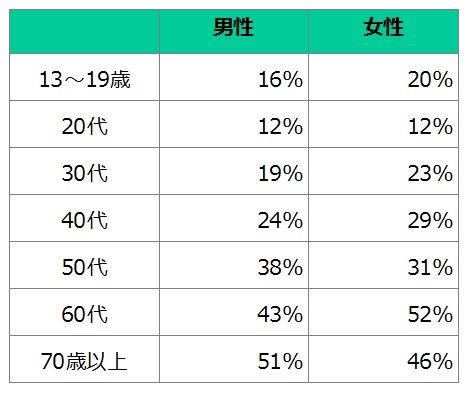

男女比は半分ずつですが、特徴的なのは年齢層です。

2018年の性別・年代別のラジオの週間接触者率(出典:NHK放送文化研究所)

50代、60代、70代以上と年が上がるにつれて、 ラジオを聴く方の割合が高まっている傾向がわかります。

なぜ地方在住の割合が高い?職業別の利用シーンも

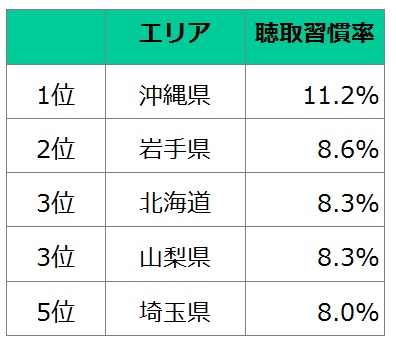

また、地方に暮らしているリスナーが多いのも、ラジオの特徴です。

ラジオを聴く習慣のある方の割合では、上位に東北や九州などいわゆる「地方」に分類される都道府県が並びます。

都道府県別のラジオ聴取習慣率

(出典:「J-RADIO」ビデオリサーチ)

これらの方々が、なぜどのようにラジオを聴いているのか?

調べてみると分かった利用シーンが、「農作業をしながら聴く」や「夫婦でウォーキングしながら聴く」など。

職業別では、先ほどの農林水産業やトラック運転手、土木関係(いわゆるガテン系)などでは、天気や渋滞情報などをラジオのニュースでチェックしている方々も少なくないそうです。

これらのデータからも分かるように、都市在住の若年・中年世代からは想像しにくい形で、ラジオを日常的に聴く層が今も一定数存在しているのです。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオで売れている商材は?3つのチェックポイント

このラジオ広告、広告関係者に注目されていない割にはレスポンスが良く、「穴場」とも言えますが、どんな商材でも売れる訳ではありません。

商材によって、レスポンスの高低が大きく異なる傾向が分かってきました。

ポイント1:言葉による説明だけでも、分かりやすい商材

ラジオで流れるのは、音声だけ。

したがって、映像をともない表現の幅が広いテレビとは対照的に、以下のような商材はラジオでは売れにくくなってしまいます。

・ビジュアルの変化によって、効果が分かりやすい商材(例:ファンデーション)

・成分・素材や技術など、馴染みが薄い商品(例:最新技術を用いた商品)

たとえばファンデーションは、テレビでは「ビフォー・アフター」を視覚で見せられるため効果が伝わりやすいのですが、ラジオではできません。

また「最新技術を使った商品」や「今までになかった新成分を使ったブランド」などは、音声だけではユーザーが想像できないため、やはり売れにくくなっています。

逆に言えば、認知度の高い成分や素材をもとに作られ、言葉のみで効果を想像しやすい商材は、ラジオ広告に向いています。

ポイント2:「980円お試し」など、オファーが低価格

ラジオ通販で売れにくいのは、「5,980円の本商品」など比較的に高価格なオファーです。

これもテレビと比べると分かりやすいですが、テレビでは映像をともなう分伝わる情報量も多く、価格のハードルを乗り越えやすいもの。

特に「29分間」などの長尺の番組では、高価な本商品でも売れやすい傾向があります。

一方ラジオは音声のみで、商品が紹介される時間も限られています。

いくら良い商品と思ってもらえても、どうしても購入までの“説得”が不十分になってしまい、価格のハードルを乗り越えられません。

したがって、「980円お試し」など安価なオファーを用意できるか?がラジオで売るための条件です。

ポイント3:男女両方がターゲットの商品

ラジオ広告の難点は、広告枠によって男女のセグメントをしづらいこと。

テレビだと、「韓国ドラマ」や「スポーツ放送」など番組によって、インフォマーシャルを放映する枠の視聴者属性を、ある程度選ぶことができます。

(WEB広告や雑誌広告などでも同様に、性別によるセグメントが行いやすいです)

しかしラジオは、番組によってリスナーの性別に大きな違いがありません。

したがって、男女の両方がターゲットとなる商品、たとえば以下のような商材の方が費用対効果が合いやすい傾向があります。

・高齢者の膝サプリ

・口臭を抑制する歯磨き粉

・健康ドリンク

・ダイエット酵素

・便通の改善サプリ

もちろん化粧品や美容サプリなど、女性向け商材もレスポンスが獲れない訳ではありません。

ただし男女兼用のユニセックス商材と比べて、リスナーに占めるターゲットの母数が半分になってしまうので、費用対効果を合わせづらいのが現実です。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

なぜラジオに参入する企業が増えた?気になる、費用対効果は?

ラジオ広告で売れやすいターゲット層や商材タイプを、これまで解説してきました。

自社の商品や顧客層に合った場合、続いて検討するのは「テスト出稿するか?否か?」

参入する通販企業が増えている背景とともに、ラジオ広告における費用対効果の捉え方を解説します。

WEB広告の競争が激化、オフライン広告に乗り出す企業も

ラジオ広告に参入する企業が増えた大きな要因に、WEB広告のCPAの高騰があると私たちは捉えています。

たとえばGoogleのアルゴリズム変動にともなう、アフィリエイトからのCV件数の減少。

リスティングやSNSなど運用型広告の競争激化による、クリック単価上昇とCPAの高騰など。

オンラインで新規獲得を伸ばせなくなった通販企業のうち、オフラインへの展開を模索する企業が出てきています。

(参考)単品通販で年商10億円を超えると、なぜ紙媒体への投資が必要か?企業規模別の広告展開法

しかしオフラインに展開しようにも、紙媒体やテレビは「制作費だけで200万円以上」など初期投資が高額です。

その点ラジオは、制作費は安ければ5~20万円程度、媒体費も10~50万円程度で出稿できます。

オフラインの広告媒体に参入するときのファーストステップとして、テストしやすいのです。

費用対効果は?WEB広告とCPA・定期CPOを比べると?

費用感が分かれば、気になるのがレスポンス。

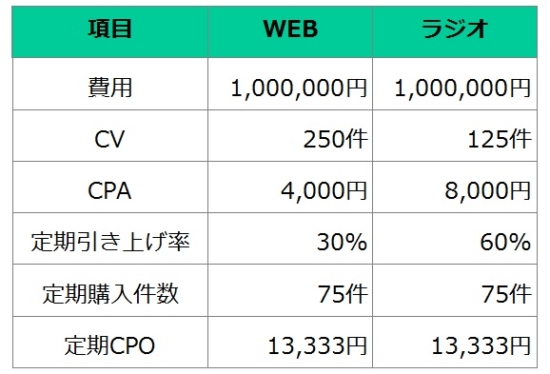

同じくWEB広告とKPIを合わせ、比べてみましょう。

商材単価(お試し価格)が980円の商品を、100万円の予算をかけて出稿したケースを想定します。

正直に申し上げて、CPA(CPR)ではラジオはWEB広告と比べて高くなってしまうケースがほとんどです。

ですがラジオの強みは、レスポンス後の定期購入への引き上げ率。

もちろん電話からの受注を担うコールセンターの力量しだいですが、オペレーターからアップセルのトークを仕掛けられます。

そのため、初回購入時から定期コースに切り替える顧客の比率が増え、WEB広告の2倍前後となるケースが多いようです。

実際には商材によりレスポンス・引き上げ率に多少のバラつきはありますが、費用感のイメージを表にまとめました。

WEB広告と比べた、ラジオ広告の費用対効果の想定ケース

つまりCPA/CPRこそWEB広告より高くなりますが、定期購入時のCPO購入の引き上げ率が高まります。

CPO、特に定期購入者1人あたりの費用(=定期CPO)では、費用対効果が同等になるケースも少なくないのです。

(ただし媒体費だけでなく、コールセンターで受注できる件数や委託費用なども考慮に入れる必要があります。)

これまでラジオ広告の概要から売れる商材の見分け方、費用対効果の目安まで説明してきました。

ターゲット層や商材が合い、なおかつオフラインへの展開に関心のある企業は、テストする媒体の1つとして検討してみてはいかがでしょうか?

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら