ラジオ広告とは、ラジオで流れる音声広告全般を指します。

ラジオ広告には、「リスナーがチャンネルを変える可能性が低い」、「広告に親近感を持ってもらいやすい」などのメリットがあります。ラジオ広告(ラジオCM)の種類やメリット・デメリット、費用相場、効果などを解説します。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

目次

ラジオ広告(ラジオCM)とは

ラジオ広告とは、ラジオ放送の中で流される音声広告全般を示します。ラジオCMとも呼ばれます。

ラジオは新聞、雑誌、テレビと合わせて「マスコミ4媒体」と呼ばれますが、イラストや画像を使える新聞や雑誌、映像を使えるテレビなどに比べると、音声だけのラジオの広告は訴求力が弱い印象を持たれていました。

しかし、近年はラジオ機器を持っていなくてもスマートフォンやPCからラジオを聴けるようになったことや、コロナ禍をきっかけにラジオを聞き始める人が増えたことから、再注目されています。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告の種類

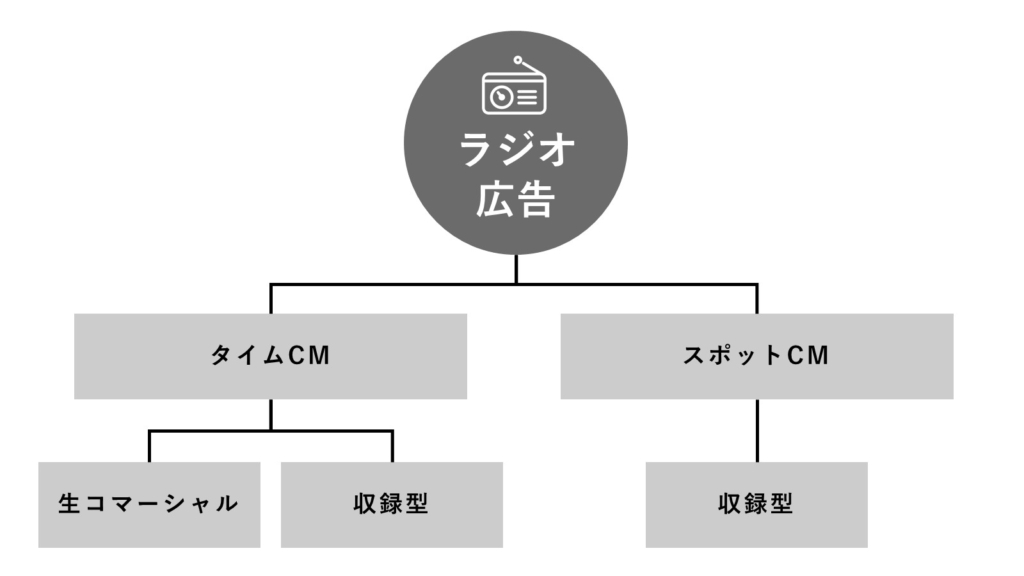

ラジオ広告には配信する「タイミング」で2種類、「方法」で2種類存在します。

以下の章では、それぞれの種類について詳しく解説していきます。

ラジオ広告の種類

配信タイミングの種類

ラジオ広告は、放送されるタイミングによって以下の2種類に分類されます。

- タイムCM(番組提供)

- スポットCM

番組の枠内で放送されるタイムCM(番組提供)

タイムCMとは、ラジオ番組の枠内で放送される広告のことです。

あらかじめラジオ広告を放送する番組を指定しておき、「この番組は○○の提供でお送りします」というクレジットと共に番組の枠内で流します。

番組と連動させることで、商品に親近感をもってもらったり、同じ番組で長期間配信して繰り返し聞いてもらうことで企業名・商品が記憶に残りやすくなり、印象に残りやすくなります。また、リスナーの多い人気番組の枠内でラジオ広告を流せば、より多くの人に聴いてもらえるでしょう。

複数の企業がCMを提供する番組もありますが、番組によっては1社のみがスポンサーとして契約する場合もあります。その場合は番組の途中で競合他社の広告が放送されず、高い広告効果を期待できます。

なお、タイムCMは約20秒程度から、収録型だと長尺のCMを放送することができ29分のものもあります。最低契約期間は3か月に設定されていることが一般的です。

特定の時間を指定するスポットCM

スポットCMとは、時間帯や曜日を自由に選んで放送できるCMのことです。

時間帯を指定したり、空いている枠を利用したりと、さまざまな契約形態があります。タイムCMのように特定の番組を指定しないため、さまざまな番組のリスナーに広告を聴いてもらうことが可能です。

自社のターゲット層が多く聴いている曜日や時間に配信することで商品に興味を持ってもらいやすくしたり、イベントやセールなどの広告を短期集中で配信することにより短期間で認知を獲得するといった活用ができます。

配信する期間や時間、回数を発注単位で設定することができるので、費用をコントロールしやすい点が魅力です。なお、スポットCMは約20秒程度から最長180秒程度のものがあります。

配信方法の種類

ラジオ広告の配信方法は、収録の有無によって2種類に分類されます。

- 生コマーシャル(インフォマーシャル)

- 収録型

リアルタイムで配信する「生コマーシャル」(インフォマーシャル)

生コマーシャルとは、ラジオ番組のパーソナリティが生放送中に原稿を読み上げて商品を紹介する手法で、インフォマーシャルとも呼ばれています。

実際にパーソナリティの手元に商品がある状態で放送されるため、番組との連動性が高いことが特徴です。

リスナーが支持しているパーソナリティが商品をおすすめするような形で話が進むため、「この人が言うなら良い商品なのかも」と興味を持たれやすい点がメリットです。

番組のコンセプトやパーソナリティのキャラクターを活かせるような商品であれば、より効果が見込めるでしょう。

一方、生コマーシャルならではのデメリットもあります。

生コマーシャルは放送する度に原稿を作成したり、パーソナリティの手元に商品を手配したりする必要があり、多くの工数が発生します。

さらに、番組のイメージと合致しているかや、パーソナリティの調子は良かったかなど、広告の効果測定をする上での変数が多いため、振り返りが難しいといったデメリットもあります。

ただ最近では、初回のみ生放送で2回目以降は録画など局によって放送可能な形態も様々ですので相談してみてください。

予め用意した広告を配信する「収録型」

収録型とは、予め収録しておいた広告をCM枠で配信する手法です。

生コマーシャルのような都度の原稿作成や商品手配が発生しないため、一度制作すれば使い回しできる点がメリットです。また、生コマーシャルでデメリットだった番組パーソナリティの個性やその日の調子などの影響を受けないため、広告の効果にムラが生じにくい点もメリットです。

一方、配信間際の文言の差し替えなど、突然の変更には対応できないのがデメリットです。そのため、収録前の綿密なすり合わせが重要になります。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告のメリット

ラジオ広告のメリットは、主に5つあります。

- リスナーがCM中に番組を変える可能性が低い

- パーソナリティを通して広告に親近感を持ってもらいやすい

- ラジオを聴くことを習慣化しているリスナーが多い

- エリアや時間帯を指定できる

- マス媒体の中では低コストで運用できる

メリット1:リスナーがCM中にチャンネルを変える可能性が低い

ラジオ番組のリスナーは、他の作業を行いながら放送を聴いているケースが多く、CMが流れてもチャンネルを変えない傾向がある点がラジオ広告のメリットです。

テレビではCMが始まった途端にチャンネルを変えられたり、録画であればCMをスキップされたりすることが多くあります。

映像の重要性が高いテレビの場合は、他のことをしながら視聴している割合が低く、CMが放送されているわずか数分だけでも、面白さを求めて他のチャンネルに変える傾向が強いと考えられます。

そのため、ラジオ広告はテレビ広告と比較して、視聴者に届く確率が高くなっています。

メリット2:パーソナリティを通して広告にも親近感を持ってもらいやすい

ラジオはパーソナリティとリスナーの距離が近く、テレビのタレントよりも親近感を持ちやすいと言われています。

特に、パーソナリティが番組の中で紹介する生コマーシャルは、広告が自然な流れで始まり、番組の一環として聴いてもらえるため、CM感が薄くなる点がメリットです。

また、馴染みのあるパーソナリティから商品が紹介されることによって、興味を持ってもらいやすくなったり、伝わりやすくなります。

このようにラジオ広告ではパーソナリティの発信力を活用することで、リスナーに抵抗なく聴いてもらえるため、高い広告効果を期待できます。

メリット3:ラジオを聴くことを習慣化しているリスナーが多い

インターネットの普及に伴い、ラジオはスマートフォンやPCでも楽しめるようになりました。

特にスマートフォンではアプリを使って気軽に聴けるため、ラジオを聴くことを習慣にしている人が増えています。

たとえば、トラックやタクシーの運転手の職業の方は、長い時間ラジオを聴く傾向があります。また地方では、ラジオをかけたまま仕事をするなど、テレビよりもラジオに触れる時間の比率が高くなる方もいます。

そのため、テレビを見ている方とは異なる層にアプローチできる点がメリットです。

メリット4:エリアや時間帯を指定できる

ラジオ番組の多くは特定の地域に限定して放送されており、リスナーの大半はその地域に住んでいると考えられます。特定のエリアに絞って新規出店やイベント開催などの宣伝を行えるため、効率的に集客できるでしょう。

たとえば方言を使用するなど、そのエリアの特性を踏まえたラジオ広告を流すことで、より親近感を持ってもらえ、効果を高めやすくなると考えられます。

また、放送されているラジオ番組は、時間帯によっても異なります。たとえば早朝帯はシニア層やドライバーの方、日中は主婦層やファミリー、夜中は学生を中心とした若者やサラリーマンといったように、リスナー層の目処がつけやすくなります。そのため、自社がターゲットとする見込み客向けに広告を流すことが可能です。

ただ、エリア特化で広告を流す場合、代理店を介すよりも放送局に直接問い合わせたほうがスムーズですので興味がある地域の放送局へのお問い合わせをおすすめいたします。

メリット5:マス媒体の中では低コストで運用できる

テレビや新聞といったマス媒体の中でも、特に低コストで運用できる点もメリットです。

たとえばテレビ番組に流すインフォマーシャルでは、制作費に200〜700万円、媒体費に150〜300万円の費用がかかります。一方でラジオ広告の場合、制作会社にもよりますが数万円〜30万円、配信には数万円〜200万円と、大幅に少ない予算で運用できます。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告のデメリット

ラジオ広告にはメリットがある反面、デメリットもあります。

ラジオ広告を検討しているのであれば、メリットと併せてデメリットも確認しておきましょう。

デメリットは、主に3つあります。

- 聞き流されてしまう可能性がある

- 若者へのリーチがしづらい

- 馴染みのない商品は、音声のみでイメージしづらい

デメリット1:聞き流されてしまう可能性がある

メリット1で説明した内容の裏返しになりますが、ラジオは聴覚情報を伝達するメディアであるため、何か他のことをしながら聴かれることが多く、ラジオ広告が聞き流されてしまう可能性があります。

勉強や家事、読書、車の運転など、他の作業に集中していれば、ラジオ広告の情報はリスナーの耳に届かないこともあるかもしれません。

ラジオはテレビに比べて楽しみ方が自由な分、リスナーに対するアプローチが容易になります。

しかし、リスナーが聴いている状況によっては、広告の効果が期待できない場合もあるので、コメント内容や効果音などで耳を傾けやすくしてもらう工夫が必要です。

デメリット2:若者へのリーチがしづらい

ラジオの主なリスナーは50代や60代であることから、若者へのリーチがシニア層に比べるとしづらい点もデメリットの1つです。

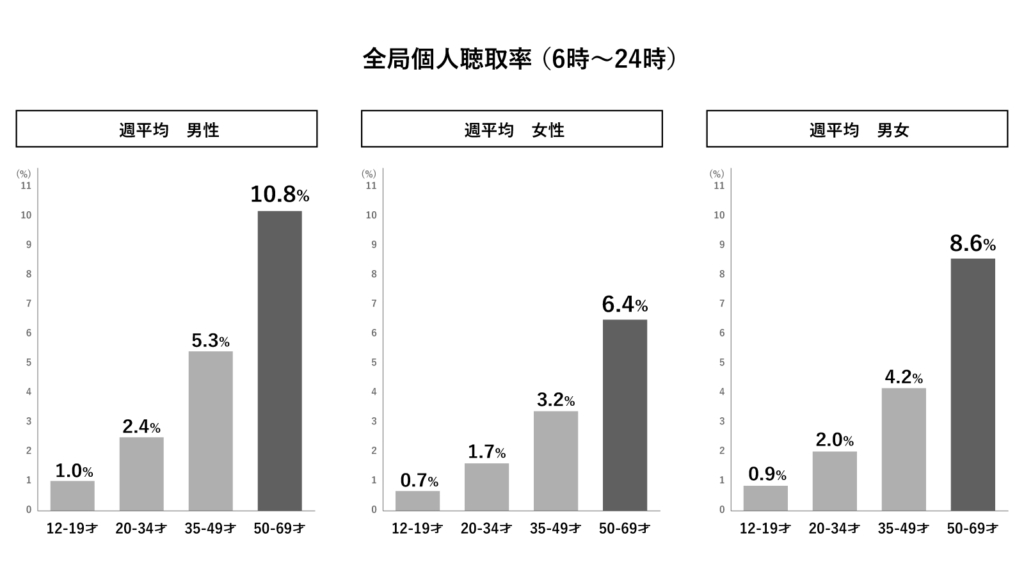

2020年3月に株式会社ビデオリサーチが公開した「ビデオリサーチ2020年2月度首都圏ラジオ調査結果まとまる」によると、男女共に平均聴取率は50~69歳が最も高くなっています。

週平均の全局個人聴取率は50~69歳で8.6%を記録している反面、12~19歳は0.9%、20~34歳は2.0%と低くなっています。

ラジオ広告では紹介する商品のターゲット年齢層がリスナーと一致していれば、大きな成果を期待できるでしょう。しかし、10代や20代の若者がメインターゲットの場合、50代以上へのリーチ力と比べるとアプローチしづらい媒体です。

この点は最近流行りを見せているSpotifyやradikoなどのオンライン上のオーディオアドの登場により、ラジオを聞く若年層が増え解消される可能性もあります。

ただ、radikoのようなインターネットラジオとリアルタイムで放送されているラジオでは流す広告枠が異なりますので、それぞれの特徴を放送局や代理店に確認するとよいでしょう。

デメリット3:馴染みのない商品は、音声のみでイメージしづらい

馴染みのない商品は音声だけでは説明しづらい点がラジオ広告のデメリットです。

日頃から馴染みのある商品で、商品の形状や動作、味などを頭の中で簡単にイメージできれば訴求しやすいのですが、これまであまり目にしたことのない商品の場合はイメージしづらく、魅力が伝わりづらくなります。

リスナーに馴染みのない商品をラジオ広告で紹介する場合は、イメージが伝わりやすくなるような工夫が必要になります。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告で期待できるマーケティングの効果

ラジオ広告では、以下4つの効果を期待できます。

- フリークエンシー効果

- リーセンシー効果

- 押し上げ効果

- イメージ移行効果

以下では、それぞれの効果をくわしく見ていきましょう。

フリークエンシー効果【記憶の定着】

フリークエンシー効果とは、特定の広告に接触する頻度が増えることで、その商品・サービスに関する記憶が定着しやすくなる効果です。

たとえば、毎週同じ時間に放映されているラジオ番組で同じ広告を毎回流すことで、だんだんとリスナーに商品や会社名を覚えてもらいやすくなります。

ただし、短期間に過度な頻度で広告を出稿すると、嫌悪感を覚えられるリスクもあります。したがって、リスナーの属性や検証の結果などに応じて、最適な広告出稿の頻度を見出すことが求められます。

リーセンシー効果【購入の促進】

リーセンシー効果とは、直前に見聞きした広告が消費者の購買行動に影響を与える効果です。

言い換えると、直近で広告に接触することで、広告で紹介された商品の購入確率が高まる効果です。

たとえば、ショッピングモールに行く途中の車内でラジオを聞いており、その最中に紹介されていた商品を到着後に購入した場合、リーセンシー効果が発揮されたと言えます。

押し上げ効果【知名度アップ】

押し上げ効果とは、複数の媒体に広告を出稿することで、単体に出稿する場合と比べて商品・サービスの知名度や認知度が高まる効果です。たとえば、テレビCMのみを運用している場合、ラジオ広告も出稿することで、より一層商品・サービスの知名度向上を期待できます。

実際、イギリスの民間ラジオ局による調査や日本民間放送連盟・ラジオ委員会の検証でも、押し上げ効果が実証されています。このことから、新たにラジオ広告を宣伝手段の1つとして追加するメリットは大きいと言えるでしょう。

イメージ移行効果【視覚的イメージの想起】

イメージ移行効果とは、ある広告を見聞きした際に、過去に接触した広告のイメージを思い出す効果です。

たとえばラジオ広告の音声を聞いた際に、テレビCMなどの視覚的なメディアで見た映像を思い出す効果が該当します。

ある商品の視覚的なイメージを思い出すことで、購買意欲を掻き立てる効果が期待されます。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告の費用対効果【Web広告と比較】

ラジオ広告の運用是非を判断するには、費用だけでなく「費用対効果」も把握することが重要です。費用のみで判断して、「費用は安いものの十分な効果を得られず、その後につながらなかった」という事態にならないようにしましょう。

そこで本記事では、Web広告と比較しつつラジオ広告の費用対効果をお伝えします。

100万円の予算を投じて、商材単価が980円の商品の広告を出稿するケースを考えてみます。

弊社が支援してきた企業様の事例を踏まえると、ラジオ広告とWeb広告それぞれの費用対効果は概ね以下です。

| 項目 | ラジオ広告 | Web広告 |

|---|---|---|

| CV(コンバージョン)数 | 125件 | 250件 |

| CPA | 8,000円 | 4,000円 |

| 定期引き上げ率 | 60% | 30% |

| 定期購入件数 | 75件 | 75件 |

| 定期CPO | 13,333円 | 13,333円 |

見てのとおり、同額の費用をかけた場合、Web広告の方がCV数は多い傾向があります。CPAも低くなることから、Web広告の方が効率的に新規顧客を獲得できると言えます。

ただし、定期引き上げ率(初回購入から定期コースに切り替える顧客の割合)はラジオ広告の方が2倍近く多い傾向があります。つまり、ラジオ広告には「引き上げ率が高い」という強みがあります。

なお、定期CPO(定期購入者1人あたり費用)で見ると、ラジオ広告とWeb広告の間で費用対効果に大きな違いはないケースが大半です。

重視したい項目によって、ラジオ広告とWeb広告を使い分けると良いでしょう。

ただし、商材や定期引き上げの施策、コールセンターが自社か外注かといった諸経費の要素によって、目安とするCPOは変わります。まずは複数の媒体でテストを行い、費用対効果を検証することがおすすめです。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告における効果測定の指標

ラジオ広告の効果測定には、”GRP(Gross Rating Point)”と呼ばれる指標が用いられることがあります。この章では、GRPの基本的な知識をお伝えします。

GRPとは

GRPとは、一定期間に流されたラジオ広告の合計視聴率を意味します。GRPが大きいほど、より多くの人に認知されたと判断できます。

GRPは、「個人視聴率×広告の出稿回数」という計算式で算出されます。

たとえば、個人視聴率が10%のラジオに4回広告を出稿した場合のGRPは、

「10%×4回 = 40GRP」となります。

個人視聴率と世帯視聴率

視聴率には、「個人」と「世帯」がありますが、ラジオでは「個人視聴率」でGRPを算出するケースがほとんどです。理由としては、テレビと異なりラジオは個人で視聴するケースが大半であるためです。なお、近年はテレビでも個人視聴率を用いるケースが増えているものの、世帯視聴率で計測する場合も少なくありません。

たとえば、以下のケースにおいて、A世帯とB世帯の1人ずつがラジオを視聴したと仮定します。

- 対象人数:6人

- A世帯:2人

- B世帯:4人

この場合、以下のとおり世帯視聴率と個人視聴率の計算結果に大きな違いが生じます。

- 世帯視聴率(%) = 2世帯 ÷ 2世帯 = 100%

- 個人視聴率(%) = 2人 ÷ 6人 ≒ 33%

世帯視聴率で計算すると100%となってしまい、この結果をもとに計算したGRPも実態に沿わない数値となってしまいます。こうした理由から、個人視聴率を使ってGRPを算出する必要があるのです。

GRPの利点と欠点

GRPには、ラジオ広告の影響を定量的に測定できるメリットがあります。

ただし、GRPを計測している放送局は一部に限られます。また、測り方がアナログな場合もあり、正値を出しにくい指標です。さらに、GRP単体ではラジオ広告によるコンバージョンへの貢献度合いは計測できません。

では、実際に弊社が支援する中で何を見ているかというと、直接のコンバージョン数やCPO、その後の引き上げ率なども組み合わせて見ることで効率が合うかどうかを判断しています。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告を放送する流れ

ラジオ広告を放映するまでには、一般的に以下2つの流れを経ます。

1. ラジオ広告の制作

2. ラジオ広告の出稿(放送)

以下では、各プロセスで行うことを具体的に解説します。

①ラジオ広告の制作

はじめに、放送するラジオ広告を制作します。

生コマーシャルの場合は原稿、収録型の場合は原稿や音源を事前に制作します。ラジオ広告は、放送局ごとに独自の考査(放送するための審査)があり複雑です。そのため、ラジオの放送局や制作会社、代理店などに制作を依頼するとスムーズでしょう。

ラジオ局に依頼した場合と、制作会社や代理店に依頼した場合に分けて説明します。

ラジオ局に制作を依頼した場合、基本的にはアナウンサーが原稿を読み上げる事が多く、キャスティングの面では費用を抑えやすくなります。ただし、他のラジオ局で広告を使用できない契約となる場合もあるため注意が必要です。

制作会社や代理店に依頼した場合、同じクリエイティブ(音源)で複数のラジオ局に配信できたり、放送後の広告の効果検証ができます。そのため、効果が出やすいクリエイティブがどんなものかを分析した上で制作してもらえるでしょう。

②ラジオ広告の出稿(放送)

次に、制作した原稿や音声を納品し、ラジオ広告を実際に出稿(放送)します。

出稿方法は「ラジオ局に直接依頼する方法」と「代理店経由で依頼する方法」の2パターンがあります。

直接依頼する場合、費用は相対的に安く出稿が可能です。ただし放送局ごとに考査を出したり、同じ長さの放送枠でも局ごとに求められる音源の尺が数秒だけ違うといったことがあり、自社で調整が必要になります。また、前述のとおり音声や原稿を他局で使用できなくなるリスクに注意しましょう。

代理店経由の場合、費用は高くなる傾向があるものの、広告の効果測定を代行してもらえる可能性があります。また、放送局に直接納品した場合に必要な考査や音源の調整なども代行してくれるため工数が大幅に削減されます。

弊社でもラジオ広告の制作~配信、その後の効果検証や改善まで一気通貫してご支援しておりますので、「ラジオ広告を検討しているが、何からすれば良いかわからない」という方はご相談ください。

⇒ご相談はこちらから

ラジオ広告の制作費用と広告費用はどれくらい?

ラジオ広告を配信する場合、制作費用と広告費用が発生します。

配信する時間帯や回数によって費用は異なりますが、この章では一般的な費用の相場を紹介します。

広告の制作にかかる費用は?

ラジオ広告の制作にかかる費用は、生コマーシャルと収録型で異なります。

1本あたりの主な相場は、以下の通りです。

| 1本あたりの平均制作費用 | |

|---|---|

| 生コマーシャル | 約5万円 |

| 収録型 | 約15万円~50万円 |

なお、制作費は収録時間やキャスティングするタレントなどによって変動します。

たとえば、原稿を読み上げるアナウンサー1人にBGMをつけた場合の相場は15万円といわれていますが、タレントをキャスティングした上で効果音の設定、原稿の制作まで依頼すると全体的な費用は上がります。

広告配信にかかる費用は?

ラジオ広告の配信にかかる費用は、タイムCMとスポットCMで異なります。

タイムCMは3ヶ月単位の契約が一般的であり、20秒のCM時間で費用が10万円ほどから高額な場合は200万円を超えるものもあります。

それに対し、スポットCMでは1回ごとに費用が発生することが一般的で、20秒のCM時間で2万円程度から配信が可能です。

なお、放送される時間帯や地域、契約形態によっても、費用は大きく異なります。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告の事例

この章では、弊社で実施している少ない工数で制作できる「収録型」と効果の高い「生コマーシャル」の良さをかけ合わせた、”収録型生コマーシャル”での成功事例を紹介します。

収録型生コマーシャルとは、具体的には各局の15分ほどの放送枠を買い取り、独自企画の番組を事前に収録して放送するというものです。

番組枠ならではの連動性やパーソナリティによる親しみやすさを担保しつつ、事前収録した音源を使用することで生コマよりも制作工数を減らすことができるため、高い反響と拡大性があることが特徴です。

紹介する事例では、ラジオ広告を活用して獲得件数の大幅な増加に成功しています。

事例1:健康食品

健康食品を取り扱うA社は、ラジオ広告を活用する前は、月間獲得件数が200件程でした。

しかし、収録型生コマーシャルを実施した結果、出稿前の20倍である4,000件まで獲得件数が増加しました。

成功要因は、反響がよかったラジオ広告の音源を大きな工数を割かず拡大できたことです。

生コマーシャルでラジオ広告を実施した場合、出演の調整やCM考査の工数がかかってしまい、拡大性を実現することが非常に難しくなります。収録型生コマーシャルに変更して、生コマーシャル特有の工数の多さがなくなったことで、拡大することが容易になりました。

事例2:化粧品

化粧品を取り扱うB社は、ラジオ広告の月間獲得件数が250件程でした。

しかし、収録型生コマーシャルを活用した結果、出稿前の5倍である1,250件まで獲得件数が増加しました。

成功要因は、生コマーシャルよりも迅速にCMの内容のPDCAを回せたことです。

生コマーシャルを実施した場合、出演の調整や原稿作成など広告制作に工数がかかってしまうことで拡大性を実現することが非常に難しくなります。

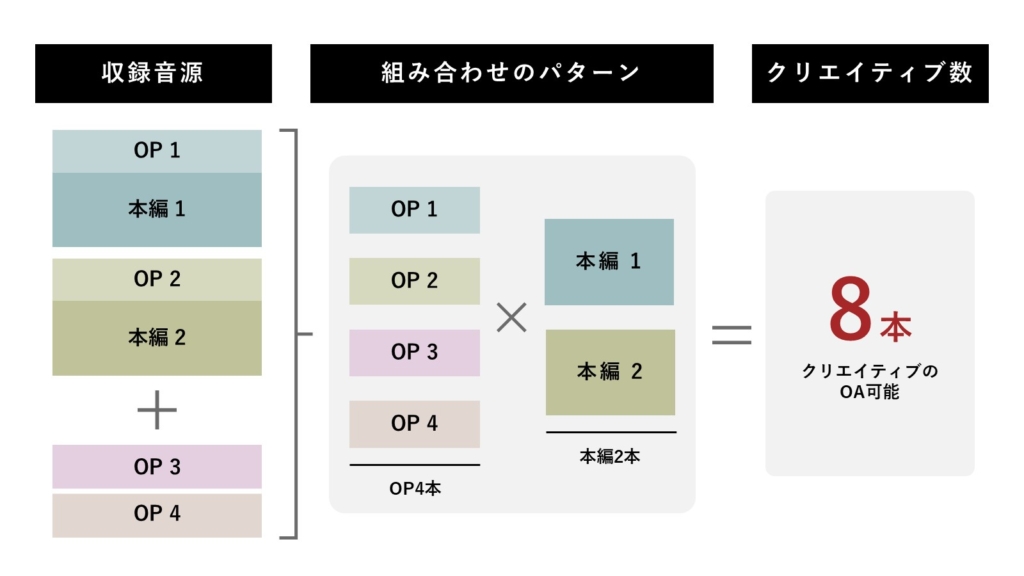

収録音源の作成パターン

リスナーから反響がある広告になるようにCMの内容に改善を行い続ければ、さらなる獲得件数の増加を期待できるでしょう。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告の様々な活用方法

ラジオ広告を実施するのであれば、より効果的な方法を採用した方がよいでしょう。そこで、この章ではラジオ広告のおすすめの活用方法を紹介します。

- 複数メディアの活用でリスク分散

- ラジオ広告の成功事例をテレビ広告に横展開する

複数メディアの活用でリスク分散

他メディアの広告で成果が芳しくなかった場合、リスク分散のための1メディアとしてラジオ広告の活用をおすすめします。

近年は、Web広告の隆盛により多くの予算をWeb広告に割かれている企業様が多くいらっしゃいます。

しかし、その予算が1つのメディアに集中してしまうと、「クリエイティブ審査が通らず、広告出稿ができない」や「広告の成果が悪く止めざるを得ない」となった場合、新規獲得が一時的に止まってしまいます。

テレビ広告や新聞広告よりも比較的安価に出稿できるラジオ広告を活用することで、1つのメディアに偏ってしまうことによるリスクを分散することが可能です。

また、複数のメディアに出稿することによって、ラジオ広告で商品が認知され、興味を持った状態でWebで検索しコンバージョン、という別媒体でのコンバージョンのアシスト効果も期待できます。

ラジオ広告の成功事例をテレビのインフォマーシャルに横展開する

ラジオ広告で効率よく獲得できるクリエイティブ(音源)を作ることができれば、その成功事例や訴求をそのままテレビのインフォマーシャルに横展開することも可能です。

テレビにおけるインフォマーシャルとは、通販会社が商品を販売することを目的に、テレビ局の広告枠で放送する番組です。

一般的なテレビ広告よりも長い時間商品について説明できるため、商品の魅力を余すことなく伝えることで視聴者の購買意欲を高めやすくなっています。

しかし、インフォマーシャルなどテレビで放送する広告は放送1回にかかる費用が高額です。そこでインフォマーシャルの制作前にラジオ広告で訴求のテストを行う活用方法がおすすめです。

複数の訴求を放送して、どの訴求が反響が良いかを確認できれば、視聴者にささる訴求を使用したインフォマーシャルを制作できます。費用を抑えながら、高い効果を狙うことが可能です。

また、弊社にご相談いただく企業様もインフォマーシャルを実施していたが「効率が合わない」「考査に割くリソースがない」といった背景でご相談をいただきます。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

インターネットラジオにおける広告出稿

インターネットの普及に伴い、インターネットラジオへの広告出稿に対する注目も高まっています。この章では、インターネットラジオの意味や広告出稿の特徴、費用の相場をお伝えします。

インターネットラジオとは

インターネットラジオとは、FMやAMの電波で配信される一般的なラジオと異なり、インターネット上で配信されるラジオです。スマートフォンやパソコンといった手持ちのデバイスで聞ける点が特徴です。

インターネットラジオへの広告出稿の特徴

民法の放送局によるラジオの場合、基本的には地域ごとに異なる番組が配信されるため、一部のキー局を除いて幅広いエリアを対象とした広告配信はできません。一方でインターネットラジオは、全国のリスナーが対象となるため、エリアを限定せずに広告を出稿できます。

また、セグメントやターゲティングを行いやすい点、広告の効果検証を行いやすい点なども特徴です。ただ、リアルタイムのラジオと比べると、聴きたい番組が明確にある人も多いのでCMを煩わしく感じる方も増えます。相性が良い商材やCM内容も変わってきますので詳しくはインターネットラジオの放送局に聞くとよいでしょう。

インターネットラジオに広告出稿する費用の相場

インターネットラジオの広告枠は、サービスによって費用が変わってきます。最低出稿価格の相場は、概ね20万円〜50万円です。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら

ラジオ広告のまとめ

この記事ではラジオ広告の概要からメリット・デメリットや活用方法をお伝えしました。

自社の状況や商材に合うかどうかを検討した上で、なおかつオフラインへの展開に関心のある企業は、テストする媒体の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

ラジオ広告で月間5,000件の事例をもとに、ラジオ広告で売れる方法をまとめました。

最適なオファー設計や、ラジオ広告で売れている商品の特徴なども解説しています。

⇒解説資料はこちら