通販などレスポンス広告には、消費者に反応してもらうための「説得の流れ」があります。

「消費者に興味を持ってもらう」→「商品特性を理解してもらう」→「注文してもらう」と順にたどってもらうために有効な、「PASONAの法則」を紹介します。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

目次

「PASONAの法則」で、購買行動を誘発する広告表現を

通販広告を含むレスポンス広告の特長は、消費者に反応してもらうための「説得の流れ」があるかどうかです。

広告紙面の中で、消費者に購入を決定させるだけの説得ができなければ、その後の商品購入へとつながらないからです。

「説得の流れ」というと商品の良さを伝えることだけに考えがいきがちですが、

「消費者に興味を持ってもらう」→「商品特性を理解してもらう」→「注文してもらう」と順にたどってもらうために有効な、広告表現のパターンがあります。

この説得の流れを考えるうえでの有効なのは、「PASONAの法則」です。

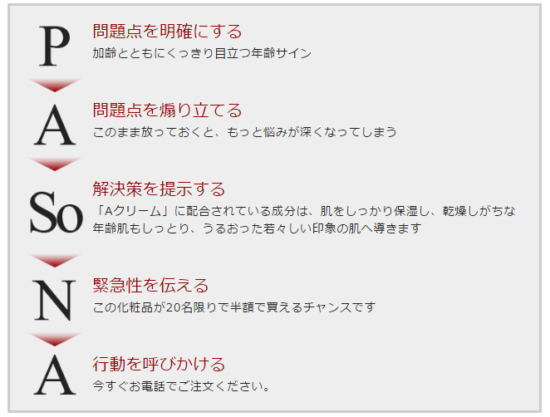

この法則は、Problem(問題点を明確にする)→Agitation(問題点を煽り立てる)→Solution(解決策を提示する)→Narrow down(販売個数や期間を限定して緊急性を伝える)→Action(行動を呼びかける)の頭文字をとったものです。

この流れでセールス文章を作成すると購買行動が誘発されると言われています。

基礎化粧品(美容クリーム)の広告に「PASONAの法則」を適用した例(1パターン目)

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

「お悩み解決型商品」では、“不満”や“問題点”(P)に目を止めてもらう

単品リピート通販ビジネス、特に化粧品や健康食品は「お悩み解決型商品」とも呼ばれます。

消費者が興味を惹かれるのは、消費者自身が困っている「悩み」「不満」を解決してくれる商品のはずです。

そのため、最初にどういう悩みを持っている人のための情報なのかを明確にして、消費者にチラシに興味を持ってもらい、目を留めてもらいます。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

問題点の“炙りたて”(A)があれば、「すぐに悩みを解決しなければ」と強く意識

次に、チラシに目を留めた悩みを持っている消費者のなかには、「今すぐどうにかしたい」という緊急性の高い人から、「興味はあるけど・・」と迷っている人、「ちょっと見てみるだけ」と興味の薄い人までさまざまな人がいます。

今すぐどうにかしたい人ばかりなら、商品は勝手にどんどん売れていくでしょうが、ほとんどが、興味はあるけど、「購入は今でなくても良い」と考える消費者です。

このような消費者に商品を買ってもらうためには、「たった今商品を買う必要がある」と考えを変えてもらわなくてはいけません。

それには、悩みをより深刻に考えてもらうために、まだ気づいていない将来的なデメリットを伝えるなど、「すぐに悩みを解決しなければ」という意識を持ってもらう必要があります。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

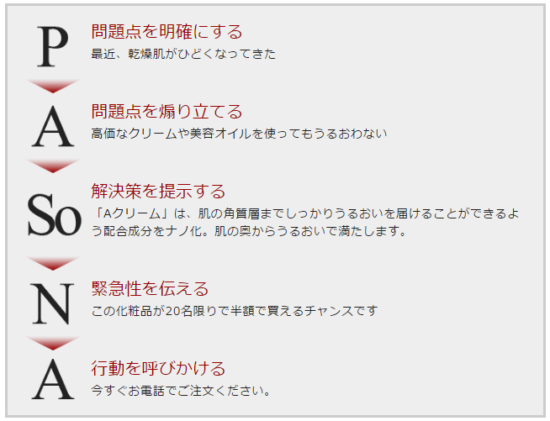

その商品ならではの“解決策” (So)を提示

「悩みを解決しなければ」という気持ちになってもらった後に、その悩みを解決できるものとして、商品を紹介します。

ここでやっと、商品の製法や成分、こだわりなど、その商品特長を消費者に伝えるタイミングがやってきます。

基礎化粧品(美容クリーム)の広告に「PASONAの法則」を適用した例(2パターン目)

人は何かを購入するときに、何かと比較して購入します。

商品Aと商品Bではどちらが自分にとって得かを考えて購入決定しているので、その判断材料を十分に伝える必要があります。

その商品でなくてはならない理由を併せて表現することで、商品購入へと消費者を説得していくのです。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

最後のひと押し(N・A)で、決断を先延ばしにさせない

最後は、消費者に商品の購入を決めてもらう意志決定の一押しが必要です。

皆さんにも「欲しいなと思ったけれども、やっぱり考え直してやめた」という経験があるのではないでしょうか?

店頭でいつでも購入できる商品とは違って、通信販売はいわば一期一会。

そのチラシを手に持っているときが最大のチャンスです。

もし決断を先延ばしにされたら、本当に購入してくれる率は下がってしまいます。

チラシを捨てられてしまったら、その後に商品名を思い出して注文してくれるということは、あまり期待できません。

チラシを手に持っている、まさにそのタイミングで注文を決めてもらうには「今、購入しないといけない理由」を表現して、最後の一押しをすることが大切です。

たとえば「希少性の演出」といって、販売個数を限定する、キャンペーン申し込み期間を設定するなど、さまざまな方法があります。

※本記事は、「通販マーケティング-売れるチラシ入門-」(木村真子、東洋経済新報社)の一部を編集・抜粋のうえ掲載しています。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら