既存顧客とのつながりを強めLTVを高めようと、ファンマーケティングに取り組むD2C企業が増えつつあります。創業以来250以上のファンコミュニティの構築・運用を支援してきたクオン株式会社のカスタマーサクセス一部 営業二課 課長 小林梨沙さんに、D2C企業での導入事例や継続率アップのための活用法などお伺いしました。

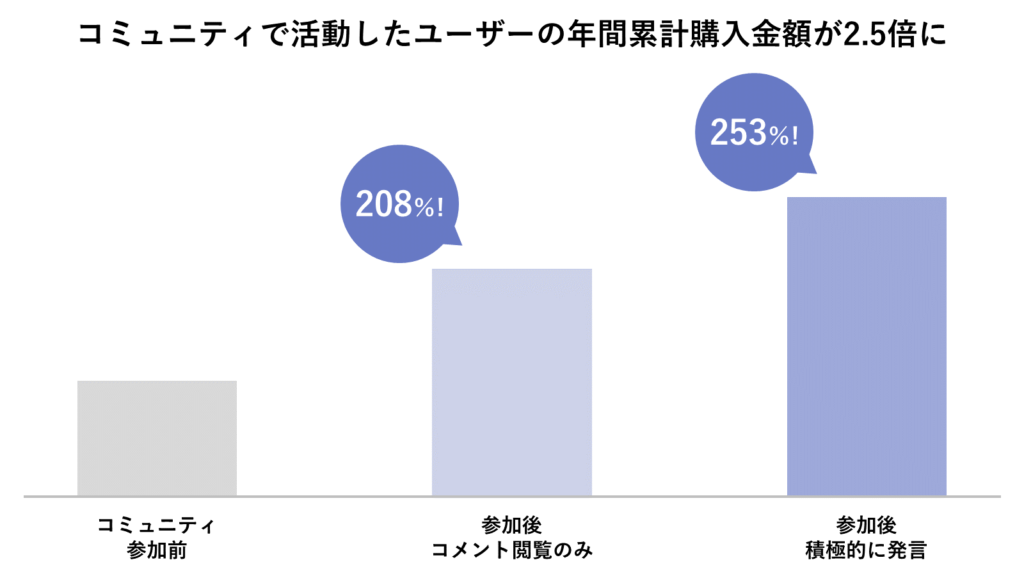

コミュニティで活動した顧客群は、年間購入額が2.5倍に増加

-D2C企業でも「ファンマーケティング」に力を入れる企業が増えてきたと聞きました。いかがですか?

はい、当社にもコスメやサプリなどD2C企業様からのお問い合わせが増えています。

「テレビやWeb広告などから新規獲得を伸ばしてきたものの、この2-3年間で新規が獲れなくなってきた」

「LTVを上げようとCRMに力を入れるものの、「メールを配信する」「DMを送る」といった“一方通行”の施策しかできず、行き詰まりを感じる‥」

このようなお悩みとともに、「ファンを育成したい」「コミュニティで何かできないか?」といったご相談をよくいただきます。

-ファン育成は、明確な数字として売上貢献が出てきにくい分野と伺います。D2C企業様からROIを聞かれることも多いと思いますが、どのように測定されているのでしょう?

おっしゃるとおり、D2C企業様は「LTVやCPAなど指標を改善できるか?」を気にされることが多いです。実際のところはどうなのかというと、売上アップに貢献していると証明できた事例が出てきています。

1つ事例をご紹介すると、化粧品を中心に販売するD2Cブランド様を当社でご支援するなかで、「ファンコミュニティに参加しているお客様のLTVが高まった」という結果が出ました。

-それは興味深いですね。ぜひ詳しくお聞かせください。

その企業様では、既存顧客へのCRMに力を入れ、未顧客も含めてどなたでも参加できるコミュニティを運営されています。

コミュニティに参加しているユーザーのIDと、顧客データベースのIDを突合し、既存顧客のなかでもコミュニティに参加していないお客様と参加しているお客様、後者でも積極的に発言しているお客様と、「閲覧のみ」のお客様に分けました。

コミュニティ参加前後で比較したところ、積極的に発言したお客様は年間購入金額が253%に、閲覧のみのお客様でも200%近くアップしていたことがわかり、コミュニティに参加していない顧客と比べて、LTVが非常に大きくなりました。

-素晴らしいですね。他の会社さまではいかがですか?

はい、公開できない事例も多いのですが、LTVに差異が出るケースは少なくありません。

- コミュニティの顧客からの声をもとにサービスを改善して、継続率がアップした

- ユーザーの書き込みから“売れるコピー”が見つかり、クロスセルなどキャンペーンの売上が拡大した

- LTVの高い顧客のたどる行動パターンが分かり、CRM施策で再現できるようにした

といったようにLTVに貢献する事例が少なからず出てきています。

「ユーザー起点で売れるコピーが見つかった」というケースでは、新規向けの広告にも展開され、CPAの改善に貢献したこともありました。

ファンコミュニティとは?ユーザー同士の自発的な交流を支える“裏側”

-御社の「ファンコミュニティ」とはどういったものでしょうか?

「ファンコミュニティ」というと、イベントやSNSなどさまざまな形をとることもありますが、当社ではコミュニティサイトの形をとります。

会員制のサイトに招待されたユーザーは、IDとパスワードでログインし、写真やテキストなど、スマホやPCから投稿・閲覧できます。

他ユーザーや運営の投稿を見るだけの方もいますし、ご自身でコメントを投稿して積極的に交流する方もいます。

コミュニティサイトのテーマは、ブランド・商品を中心に据えることもあれば、「◯◯サプリメント」など商品カテゴリ、あるいは「日々の運動習慣」などユーザーのライフスタイルをテーマとすることもあります。

-参加者の属性を教えてもらえますか?

既存顧客との対話を重視したい場合は、既に接点のある顧客や会員に呼びかけ参加してもらいます。

「ブランドと接点のなかった人にもファンになってほしい」「新規購入からファン化までのメカニズムを見つけたい」といった場合は、当社が運営するコミュニティモールに参画いただき、当社で集客を行うことで1万人以上は登録者を確保できるようにしています。

当社コミュニティモールの参加者の年齢は、70代以上となるとITリテラシーもあるのか参加比率は減るのですが、それでも20〜80代まで幅広いんですよ。

女性比率が65%と多いものの、男性メインで盛り上がるコミュニティもあります。

-ユーザーの間では、どんな会話が交わされるのでしょう?

たとえば肌悩みをテーマにしたコミュニティでは、運営側が「あなたのお肌、諦めていること、諦めきれないことを教えて!」といったお題を投稿すると、ユーザーからは、

- 「透明感を高めるにはどうすればいいんでしょう?年齢だからと諦めているものの、なんとかできるなら対策したい!」

- 「マスクを外すことが増えて、ほうれい線とたるみが今まで以上に気になります」

といった回答が返ってきました。

ユーザーの投稿や返信のイメージ

サプリメントを扱う企業様が運営する、“健康”をテーマにしたコミュニティでは、「今日、どんな運動をしましたか?」というユーザーの問いかけに、「ストレッチとスクワット♪」「朝ウォーキングしました」といった返信がつきます。

ユーザーと企業のコミュニケーションはもちろん、ユーザー同士の対話が活発に生まれていくんです。

-ユーザーが投稿する動機が、個人的に想像がつかないのですが‥?

そのような疑問を持たれる方は多いです。InstagramやTwitterといったSNSで、美容やダイエットなどをテーマにアカウントを作って発信している方々がいらっしゃいますが、「同じ関心のある方とつながりたい」「興味のあるテーマで情報交換したい」「愛着のあるブランドについて語りたい」といった動機は、皆さん共通していると思います。

ただし、美容や健康の悩みなどは実名だと発信しづらいですし、炎上などのリスクがありSNSだと本音を言えない方もいます。

ファンコミュニティは同じテーマに関心のある方々が集まるので、ちょうど良い場所になるんです。

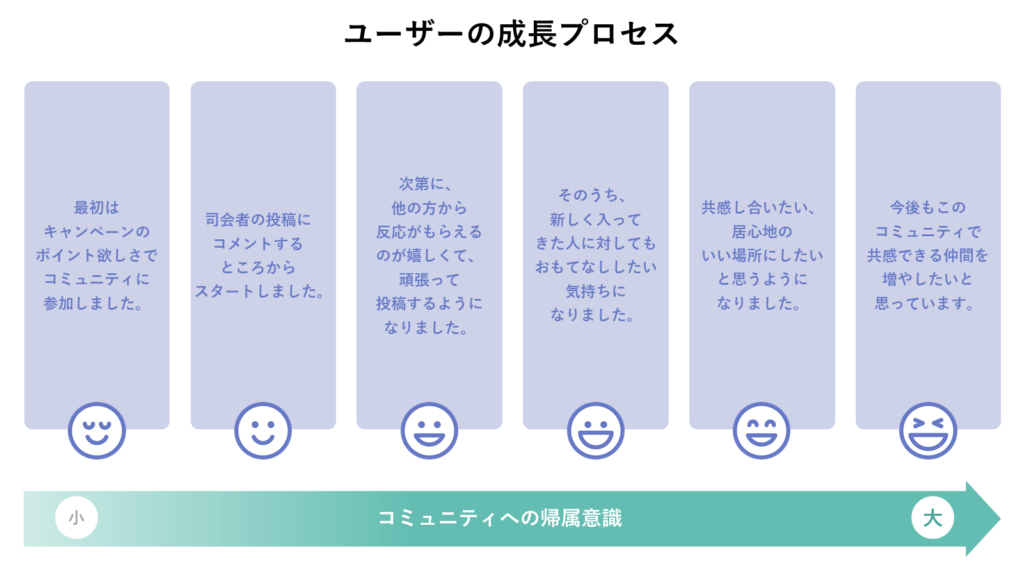

とは言っても、企業が作ったコミュニティサイトとなると、はじめから能動的に投稿してくださる方は多くはいらっしゃいません。

そこで開設当初は、投稿やログインなどの活動に応じてポイントを付与するなど、金銭的なインセンティブも合わせて集客します。

-初めはインセンティブで集めつつ、自発的に参加する方が残るということですね?

はい、はじめはポイント獲得を目的として参加するユーザーも多くいますが、繰り返しコミュニケーションをするうちに、交流そのものが楽しみになってくるユーザーも一定の割合で現れます。

実際に活性化したコミュニティでは、「11月に入ってから寒くなりましたね」「夏が近づいてますが、マスクは着けてますか?」など、日常的なトピックを自発的に投稿するユーザーも少なくありません。

積極的な交流が生まれるためには、コミュニティを「心理的安全性」が担保される場所として用意してあげることが大事なんです。

そのため、心理的安全性が担保されることで、自己開示が促されたり、価値観が共有されるコミュニティの運営プランを、各社コミュニティの運営データや大量の対話データを元にAIで解析して設計します。

ただ、1つ1つの企業様でこのようなノウハウを蓄積するのは難しいですし、運営の負荷もかかります。

そこで、コミュニティの設計から運営まで“フルアウトソース”できるサービスを提供しています。

解約防止にも効果、顧客インサイトがリアルに見えてくる

-LTVアップの事例を先ほどご説明いただきました。なぜコミュニティでLTVが上がるのですか?

プロセスは多種多様ですが、大元の理由を一言でいうと、「顧客のインサイトが解像度高く見えるようになる」ことです。

たとえばコミュニティの導入によって、「解約を防止できて継続率が上がった」という定期購入型サービスの企業様がいらっしゃいました。

定期購入を導入している企業にとって、継続率アップは重要なテーマですが、「なぜ解約するのか?」の本音はなかなか見えてきません。

-たしかに解約するとき、本当の理由は答えにくいですね。

そうなんです。マイページやコールセンターで解約理由を尋ねても、面倒さや遠慮からか、「商品が余ったから」「価格が高くて続けられない」など型通りの答えが集まってしまいます。

アンケートをとっても、時間が経った出来事だと記憶が不確かなのもあって、お客様自身が間違って答えてしまうこともありえます。

そこで役立つのが、コミュニティのログデータです。

「お客様がコミュニティでどのような発信をしていたのか?」「どういった投稿に良い反応を示していたのか?」など事実ベースでデータを取得することで、真の理由が見えてくることがあるんです。

-ログデータから何がわかるのでしょう?

その企業様の場合は、初回購入から12ヶ月後が解約のピークになっていました。

そこでコミュニティでのログデータと顧客IDを紐付け、解約したお客様と継続しているお客様に分けて行動を追っていきました。

そのサービスは「授乳中のお子様を持つお母様向け」というターゲット設定で広告でも訴求していたので、元々「1年間で卒業したい」というニーズが強かったんです。

ところが継続しているお客様の書き込みなど見ていると、別の用途でも使ってくださっている、という共通点が見えました。

そこで2年目以降も別の用途で使ってもらうべく、サービス自体を改善。使用シーンや体験者の声などで既存顧客向けに訴求していったところ、12ヶ月後の解約が減り継続率もアップしました。

-継続率のアップ、すごいですね!この手法は初めて聞きました

ありがとうございます。

D2Cビジネスの良さは、お客様と直接つながれることですね。

しかしメールやDM、同梱物など一方通行のコミュニケーションだけでは、「お客様がなぜ購入を続けてくださるのか?」や「何に悩み、商品のどこに魅力を感じてくださっているのか」を把握するのは、難易度が高いのではないでしょうか。

私たちがご支援する場合は、「年間購入回数が増えたお客様」や「未顧客から新規で購入してくださったお客様」などを、10,000人以上のデータから抽出。それぞれのユーザーのコミュニティ内の動向を追う分析を通して、「どのようなコミュニケーションが、LTVアップに寄与しているか?」などが見えてきます。

-「顧客のインサイト」、ようやく理解できました。後編では、具体的な方法や活用事例をさらにお聞かせください。

後編はこちら