定期購入モデルのD2C企業の多くが取り組んできたのが「解約抑止」。お電話で解約の申し込みがあったお客様に、コース変更やスキップの提案をして継続していただく方法です。

しかし、コールセンターの人件費高騰や行政の規制強化などによって、従来の仕組みが機能しにくくなってきました。そこでLINEを活用して、5〜10%など一定の解約抑止と、自動化によるコスト削減を両立する企業が増えてきたので背景や方法をご紹介します。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

⇒事例集はこちら

目次

「解約抑止率10%」など、コールセンターのKPIを上回る事例も

解約手続きをコールセンターやWebページ経由ではなく、LINEでできるようにするD2C企業が増えてきています。

たとえば、LINE上で「商品の注文・変更」「ご契約内容の変更」といったメニューを提示。

解約希望の方は、そこから自身で手続きができるような仕組みです。

問い合わせフォームやマイページと異なり、チャットのお客様の回答に応じて、解約抑止のシナリオを組むことができます。

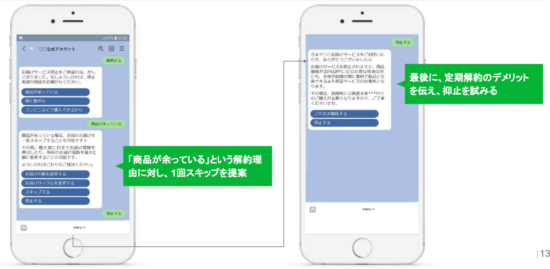

たとえば、「商品が余っている」という回答に対しては、変更や休止の提案が最も効果的です。

具体的には、配送スキップやお届け周期変更を提案。

それでも解約を希望する顧客には、商品価格の割引がなくなる、といった解約のデメリットを提示します。

解約抑止のシナリオ例

金銭的な理由で解約を希望している場合には、効果を実感してもらえたかどうかをヒアリングし、「実感できた」と答えたお客様には、送料無料で続ける方法を提案します。

その他、

- 購入のお約束回数を満たしているか

- 解約の受付可能期間内か

などのルールに照らし合わせての対応は、予めトークシナリオを作成し、LINEのチャットボットで自動的に振り分けます。

顧客が契約している定期コースに合わせた違約金やキャンセル料のご案内も可能です。

このような施策で、「解約したい」とボタンを押した顧客のうち、5-10%が途中で解約を止めるといった効果が出ています。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

⇒事例集はこちら

2020年代、“CSの自動化”に取り組む企業がなぜ増えたのか?

LINEでCSの自動化に取り組む企業が増えている背景には、

- 「従来の解約抑止が効きにくくなった」

- 「雇用環境がさらに厳しくなった」

という2つの変化があります。

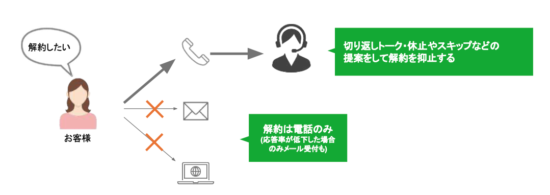

理由1:従来の解約抑止が効きにくくなった

具体的にどういうことかというと、以前は “定期コースの解約は電話のみ” とする化粧品や健康食品の通販企業が多く存在しました。

そのうえで、「x回以上の購入をお約束」や「解約はお届け10日前まで」といったルールを設けて、解約をしづらくしていた企業も。

従来の解約抑止

しかし、そういった仕組みは機能しにくくなりました。

行政の規制強化の流れによって電話でしか解約受付をしていない企業への社会的な風当たりも厳しくなってきています。

さらに、「解約はお届け10日前までに」とルール上抑止ができる場合であっても、お客様からの理解を得られず多大な労力がかかってしまうことも。

クレームに発展すれば、受電時間が長くなるほか、お客様の怒りを受け止めるオペレーターの心的負担も小さくはありません。

また、解約ルールへのリテラシーが高いお客様が増えてきたことで、スクリプトでは対応できないような切り返しをいただくことも。

「解約したいのにつながらない」「納得できない」など顧客満足度が低下すれば、正当なルールでの抑止であっても、SNSでの悪い口コミや、ECサイトへの低評価レビュー増加の原因になります。

SNSや各サイトを見て購入を決める方も多く、評判(UGC)の悪化がCVRを左右しやすくなっているといえます。

理由2:人手不足がさらに厳しくなった

それらの変化に加えて、コールセンターでの人手不足がこの2,3年間でますます深刻化しました。

慢性的な人材不足だけでなく、ECの活発化や非対面での接客機会増加によりコールセンターのニーズが高まり、人材確保に逼迫している企業も。

たとえ採用できても、十分な育成ができず無理な引き止めをすればクレームにつながることもあり、それらがストレスで休職や離職の要因にもなっています。

そのため、システムで対応可能な部分はシステムでという流れがD2C企業でも加速しています。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

⇒事例集はこちら

コスト削減だけではなく、事業成長の阻害要因を取り除く

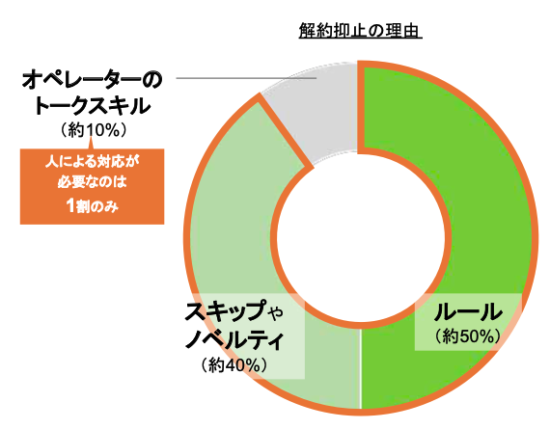

従来オペレーターが解約抑止に成功していた要因のほとんどは、実はチャットでも代替可能な提案によるものです。

たとえば、

- 「回数縛り」や「解約期間」のルール適用

- 「お届けスキップ」

- 「次回〇〇プレゼント」

での引き止めなど。

「お客様に親身に寄り添う」「共感を形成する」といったヒトでしかできない対応は、1割程度。

”抑止率40%” の企業でも、実はほとんどがルールによる引き止めだった、という事例もあります。

さらにルールでの引き止めは、復活してもほとんどが次回で解約してしまい、LTVに貢献できていないケースも少なくありません。

解約抑止の成功要因とその割合

そこで、残りの9割を自動応答できるようコールセンターでのスクリプトをLINE上で再現したところ、電話に劣らない割合で抑止できる事例が出てきました。

ヒトが担っていた部分をCSで自動化できれば、顧客規模にもよりますが年間数千万円ほどかかるコールセンターの固定費削減につながります。

また、スタッフの不適切な対応や顧客からのクレームにともなう、評判低下やコンプライアンス・リスクを軽減することができます。

D2C特有の事業成長の1つ、広告効果による急激な新規顧客増加にも、対応可能です。

成長過程の組織で課題となりがちな、「人」にまつわる問題に頭を悩ませずに済む点は、メリットが大きいと考えています。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

⇒事例集はこちら

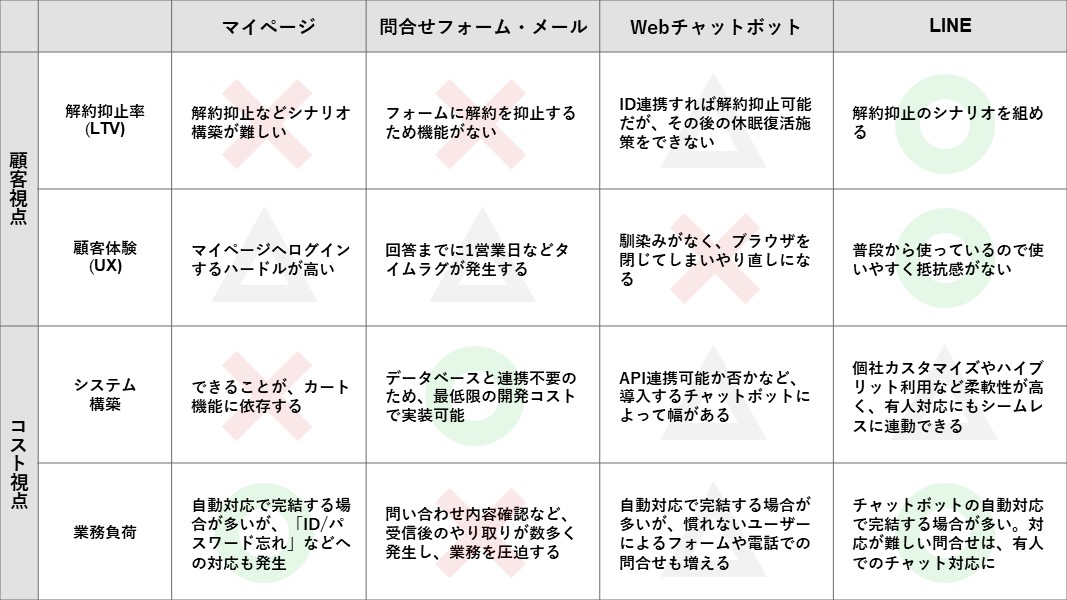

なぜマイページや問い合わせフォームではなく、LINEが有効なのか?

一方、すでに「CSの自動化」をマイページや問い合わせなど従来からの手段で実現している企業もありますが、LINEとの違いは何でしょうか。

マイページやチャットボットとの違い

D2C企業にとって検討に上がりやすいのが「マイページ」。

ただ、システム上解約抑止が難しく、顧客側もID/パスワードを忘れてしまうなど、どちらにとってもマイナスに働く可能性があります。

さらに、システム構築に数百万円の費用がかかるのはもちろん、できることがカートシステムの機能に依存するため、やりたい施策やUI/UXを実現しにくい点もデメリットです。

問い合わせフォーム・メールやWebチャットボットも、一長一短。

対してLINEは、ユーザーが普段から使っているインターフェースなので抵抗感なく使ってもらうことができます。

かつては、カートシステムとのID連携の開発コストが大きかったのですが、弊社の「リピートライン」はecforceやサブスクストア、リピストなど主要なベンダーに手軽に連携できます。

導入ハードルもかなり下がっているのではないでしょうか。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

⇒事例集はこちら

“テックタッチ”で、コスト低下と売上アップの両立を

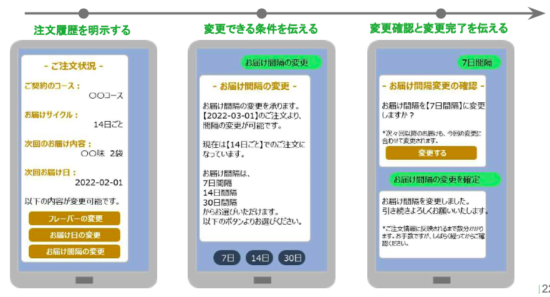

LINEでのCS対応は、解約だけでなく、

- お届け周期の変更

- 注文履歴や配送状況の確認

なども、受け付け可能です。

LINE上での注文内容の変更例

低単価のBtoC商材の場合、細やかな支援をすべての顧客に行うのが難しいため、

- マニュアルやチュートリアル動画の用意

- メール配信による自動サポート

など、ヒトの対応を最小限にとどめてテクノロジーを活用する「テックタッチ」がサステナブル、とも言われています。

このようにCS全般を、LINE上で実現することで、コスト低下と売上アップを両立するD2C企業が増えてきました。

今はWeb販売のみのベンチャー企業が多いですが、DXの流れも後押しして、大手企業やオフラインメインで販売している企業からの引き合いも増加傾向です。

今後も人件費の高騰などマクロ環境は変化しないと考えられます。

そうなると「機械に任せられることは機械に、人でしかできないことに注力」というのが大きな流れになると予想しています。

これから新たな時代の潮流に乗ろうとチャレンジする企業様と、ご一緒できるのを楽しみにしています。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

⇒事例集はこちら