2ステップマーケティングの定義やメリット・デメリットを、通販企業に入りたての方にも分かるようにまとめました。また、これから通販事業を始めようと思っているけど、1ステップと2ステップなら、どちらがよいの?という疑問にもお答えします。

LINE公式アカウントを活用して引き上げ率を10%アップする方法をまとめました。

アカウント運用の考え方や、引き上げ率アップの配信シナリオを解説しています。

⇒解説資料はこちら

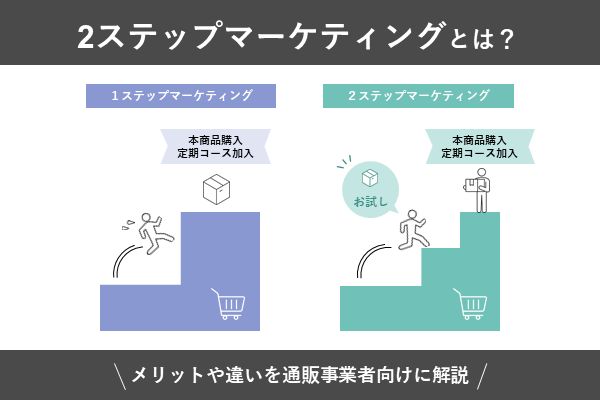

2ステップマーケティングとは

この章では、2ステップマーケティングとは何か?を、健康食品や化粧品などの通販企業を例に取って説明します。併せて1ステップマーケティングとの違いも解説します。

2ステップマーケティングの定義

2ステップマーケティングとは、最初に試供品や500円ほどのサンプルを提供し、顧客に商品について理解してもらった上で、本商品の購入や定期コースへの加入を促すマーケティング手法です。

通販企業を例に説明すると以下のような形で販売している商品は、すべて2ステップマーケティングです。

- お試しのサプリメントを500円で購入した後、本商品を購入する

- 化粧品の無料お試しセットを申し込み、商品を試してから本商品を購入する

- 初回限定価格500円でヘアケア商品を試し、定期コースを契約する

2ステップマーケティングのポイントは、顧客に商品について理解してもらい、納得した上で購入してもらえることです。商品を購入する際、価格や使用感に対する不安感を抱く顧客も多くいます。本商品購入前にお試し商品を使用できるため安心感や納得感につながり、商品の購入やその後のリピート販売を促進することができます。

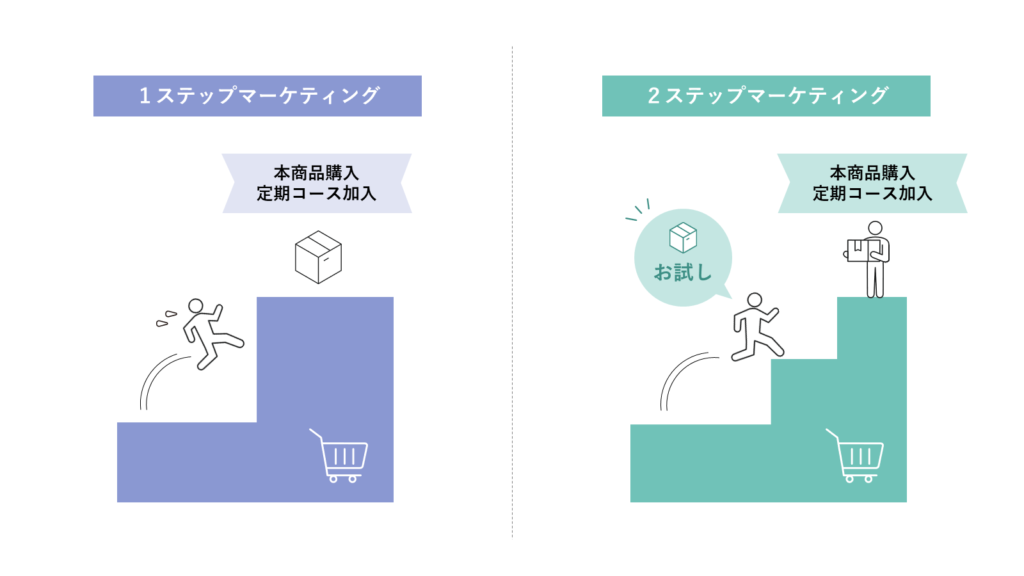

1ステップマーケティングとの違い

1ステップマーケティングとは、初めから本商品の購入や定期コースへの加入を促すマーケティング手法です。試供品や500円サンプルを最初の入り口としない点が2ステップマーケティングとの違いです。

お試し商品の購入を挟まず本商品の購入を促すため、CVRを高く保つことができれば広告費の回収は行いやすいです。しかし、購入に対するハードルが上がってしまうため、広告の訴求を強めてCVRを上げなくてはいけなくなります。近年は広告表現に対する規制が強化される傾向にあるため、広告の訴求の仕方が難しいといえます。

1ステップマーケティングと2ステップマーケティングの違い

LINE公式アカウントを活用して引き上げ率を10%アップする方法をまとめました。

アカウント運用の考え方や、引き上げ率アップの配信シナリオを解説しています。

⇒解説資料はこちら

2ステップマーケティングのメリット

2ステップマーケティングを取り入れることのメリットは、

- CPOが低く抑えられる

- LTVが高くなりやすい

の2つです。それぞれ具体的に解説していきます。

CPOが低く抑えられる

2ステップマーケティングを取り入れることで、本商品購入に対する顧客の心理的ハードルが下がるため、CPOが抑えられる傾向にあります。

CPOとは、1人の顧客に本商品の購入や定期コース加入をしてもらうためにかかった広告費のことです。

1ステップマーケティングに比べて本商品の購入から遠くなるため、その分広告費がかかるのでは?と思うかもしれません。しかし、顧客は1度商品を試しているため、「どんな商品か分からなくて不安」という気持ちが緩和されます。そのため、本商品の購入や定期コースへの加入を促す施策を行った際のCPOを低く抑えられます。

LTVが高くなりやすい

2ステップマーケティングでは、1度試供品や500円のお試し価格で商品がどのようなものか理解して納得した上で本商品を購入しているため、定期顧客の継続率が上がり、LTVが高くなりやすいです。

LTVとは、顧客1人が生涯で企業にもたらす利益のことです。

1ステップマーケティングの場合、「広告を見て良さそうだから買ったけど、自分が想像したものと違った」と1回で終了してしまうケースがあります。一方で、2ステップマーケティングでは本商品購入前の納得感が高く、続けてもらいやすいでしょう。

LINE公式アカウントを活用して引き上げ率を10%アップする方法をまとめました。

アカウント運用の考え方や、引き上げ率アップの配信シナリオを解説しています。

⇒解説資料はこちら

2ステップマーケティングのデメリット

ここまで2ステップマーケティングの良い側面を解説しましたが、一方でデメリットもあります。

- 仕組みの作りの難易度が高い

- 管理するKPIが増える

上記、2つのデメリットについて、解説します。

引き上げの仕組みを作るのが難しい

2ステップマーケティングでは、無料サンプルや試供品を試してもらうだけでは利益につながらないため、引き上げの成功パターンを確立する必要があります。

初回から売上に直結する1ステップマーケティングと比べると引き上げの仕組みを作らなくてはいけない難しさがあります。

そのため、無料サンプルから本商品購入へ引き上げるための多くの施策が必要です。

具体的には、

- 化粧品の無料サンプルに、効果が実感できるよう使い方を丁寧に説明した資料を入れる

- 無料サンプルが使い終わる頃に、メールやDMなどで本商品の購入を勧める

- 無料サンプルの申込み用のLPとは別に、本商品の購入用のLPを作成する

などです。

施策の数が多くなるほど工数がかかってしまうため、1ステップマーケティングに比べると安定してリピートしてもらう仕組みを作る難易度は高いといえます。

管理するKPIが増える

2ステップマーケティングの場合、1ステップマーケティングと違い「CPA」や「引き上げ率」といった管理すべきKPIが増えます。

仮に、広告経由での集客数が減少したとしましょう。1ステップマーケティングであれば、「広告の効率が悪くなり購入数が減った」という1つの原因に絞ることができます。

しかし、2ステップマーケティングの場合は本商品購入までに2段階あるため、「広告からのサンプルの申込みが減ったこと」、「サンプル申込みからの本商品購入の数が減ったこと」、の2つの原因が想定できます。管理するKPIが増える分、原因分析や日々の数値の定点に工数がかかるでしょう。

1ステップと2ステップ、どちらがよい?

ここまで2ステップマーケティングのメリット・デメリットをお話しましたが、1ステップマーケティングとどちらがいいの?と疑問に思うかもしません。基本的には、どちらの方がよいということはなく、 手元の資金や目標利益などの状況によって合う合わないがあると考えましょう。

1ステップマーケティングと2ステップマーケティングの特徴を以下の表にまとめました。

| 1ステップマーケティング | 2ステップマーケティング | |

|---|---|---|

| CPO | 高い | 低い |

| LTV | 低い | 高い |

| 投資回収にかかる期間 | 短い | 長い |

| PDCAの難易度 | 低い | 高い |

| CRMの工数 | 少ない | 多い |

たとえば、D2Cや単品リピート通販のような事業を早期に黒字化するのが求められる企業には、1ステップモデルが向いているでしょう。ただし、1ステップモデルは販売が難しくなってきているため、LTVを担保する仕組みに加え、初回購入時のハードルを下げる工夫をすることが必要です。

対して、既に数十億円以上の売上を誇っている企業や大手企業のメーカー通販など、潤沢な資金がある企業は、2ステップモデルを採用している場合が多いです。長期的なスパンで売上最大化を目指す場合は、2ステップモデルの方が向いているでしょう。

「手元にどれくらいの資金が残されているか?」や「いつまでに黒字化を達成したいか?」といった経営的な事情を踏まえたうえで、どちらを採用するか判断することをおすすめします。

LINE公式アカウントを活用して引き上げ率を10%アップする方法をまとめました。

アカウント運用の考え方や、引き上げ率アップの配信シナリオを解説しています。

⇒解説資料はこちら

の意味とは?計算方法もわかりやすく解説_220202.jpg)