近年、注目を集め成功事例も増えてきたD2Cモデル。今回は日本・海外におけるD2Cブランドの成功事例を23例取り上げ、「アパレル」、「美容・化粧品」「食品」業界に分けて解説します。また、事例をもとに、D2Cビジネスのメリットや成功のポイントも紹介します。

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、D2Cのビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

目次

日本におけるD2Cブランドの成功事例【アパレル】

はじめに、アパレル業界におけるD2Cブランドの成功事例を4例紹介します。

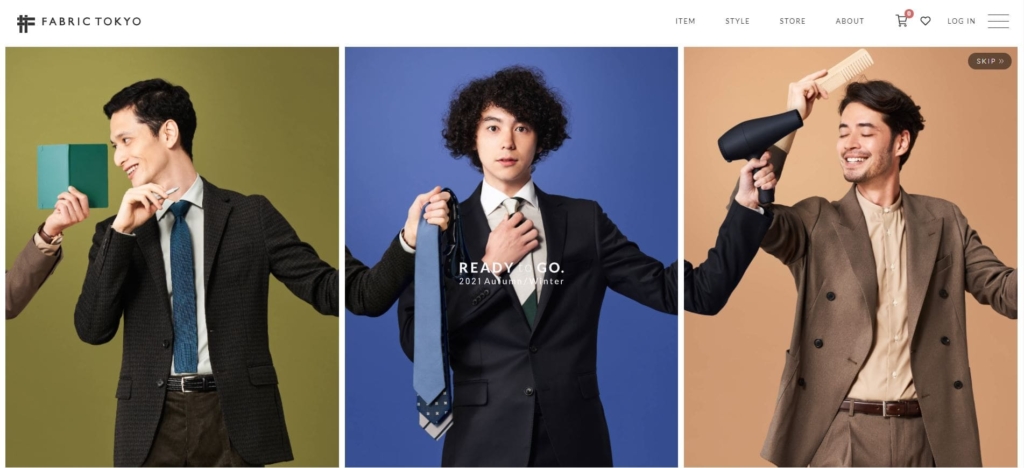

1.FABRIC TOKYO

FABRIC TOKYOは、オーダーメイドのスーツやシャツを販売しているブランドです。

オーダースーツはカスタマイズ性が高い順に「フルオーダー」「イージーオーダー」「パターンオーダー」3種類にわかれており、FABRIC TOKYOは価格を抑えつつある程度の仕様変更が可能な「イージーオーダー」のスーツを提供しています。

最初に実店舗で採寸をすれば、2回目以降はオンラインで注文できるのが特徴です。

もともとは、お客様自身に自宅で測ってもらいそのままECサイトで購入してもらうというスタイルでしたが、「測ってほしい」という要望を受けて店舗採寸を実施したところ、顧客数が増えただけでなく一人あたりの単価も2倍になりました。

また、顧客の購買行動を分析したところ、リピーターになるのは接客時間が短い人だったそうです。その理由は、多くのお客様が服にこだわりは持っているが買い物する時間を楽しむよりもスムーズに購入できることを重要視していたためでした。そのため、来店予約は30分ごとで設定し時間内に終えることで、顧客のニーズに寄り添っています。

このように、汲み取った顧客の声を反映することでリピーターを増やしている点は、顧客と直接繋がることができるD2Cならではと言えます。

自分の体型に合ったスーツを価格を抑えて手に入れたい、という市場ニーズを捉え、顧客からの声に柔軟に対応したことで、売上を拡大してきた事例です。

参照:年商10億円のオーダースーツD2Cブランド「FABRIC TOKYO」の成長の裏側。リアルにお店をだしたら「客単価2倍」になった理由、接客時間の短い人がリピーターになる理由

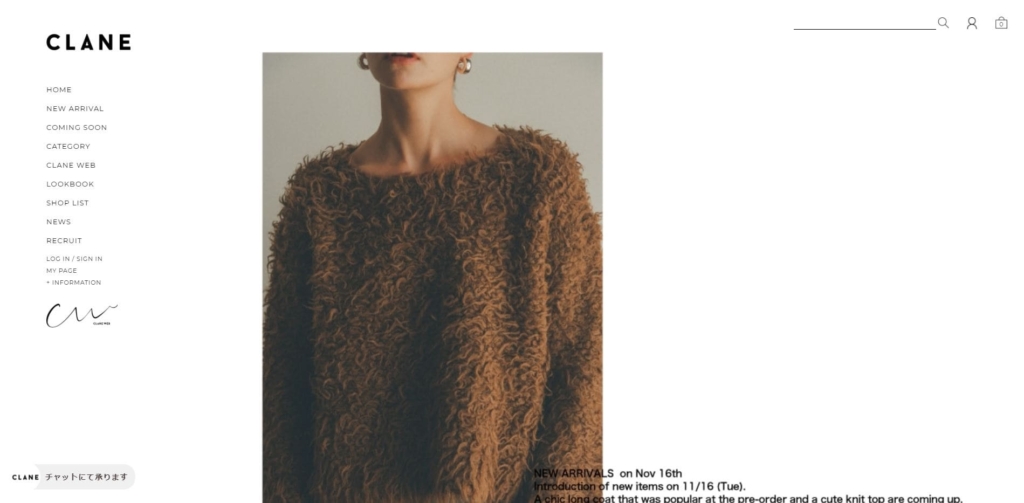

2.CLANE

CLANE(クラネ)は、雑誌の読者モデルやショップ店員を経験し人気を得ていた松本恵奈さんが「オリジナルスタンダード」をコンセプトに掲げ立ち上げたアパレルブランドです。

大人の女性に長く着用してもらえる「特別な1枚」にしたいというこだわりから、使いやすいながらも、ひとクセあるデザインが特徴です。自身の出産を機に、子育て中でも着やすいことを大事にしており、実際に主婦層の購入者も多いといいます。

D2Cは、ECサイト中心に展開するケースが多いですが、CLANEはECサイトでの販売開始から1年ほどで実店舗もオープンさせました。その後、売上高が順調に増えるに伴い、店舗数も増えていきました。

しかし、新型コロナウイルスでアパレル業界が大きく影響を受けたことで、CLANEも一時は全店閉店していましたが、その中で成長し続けられた大きな要因はPR力にあります。

苦しい状況を逆手に取り、それまでやっていなかったYoutubeでの発信に力を入れました。商品の着こなしや新作のアイテムを紹介したりと、店舗に訪れることができない顧客にも「いいな」と思ってもらえるよう配信内容を工夫しました。

Youtubeを見ている顧客が楽しめるか、というところも大事にしていたため、商品の着こなし以外に松本さんの日常や家族との様子をラフに公開しています。「人となりが伝わってくる」「より好きになる」とファンからは好評で、ECの売上は1年間で約3倍、全体の売上の6割を占めるまでに成長しました。

こだわった商品コンセプトと、等身大のコミュニケーションでファンを増やし、売上拡大に成功している事例です。

参照:「CLANE」松本恵奈が語る アパレルの生きる道

松本恵奈が発信する、新たな世界をキャッチせよ Brand pick up! 「CLANE 」

3.ALL YOURS

(出典:https://allyours.jp/)

ALL YOURSは、機能性に特化した服作りを得意とするファッションブランドです。

トレンドに左右され大量消費・大量生産が当たり前のアパレル業界の様子に創業者が疑問を抱き、「ずっと着たくなる圧倒的な着心地を追求するアパレルブランドを作りたい」という想いから始まりました。

洋服を選ぶことが苦痛な人にも選んでもらえるよう「着たくないのに毎日着てしまう」服を企画。無駄に生産せずほしい人にだけ届けられるクラウドファンディングで販売を開始し、徐々にブランドのファンを集めていきました。

実際の商品は、「フォーマルな見た目なのに疲れない」「室内で3時間で乾く」「雨や汚れを弾く」などトレンドがない代わりに “選びたくなるコンセプト” が設けられています。

他のD2Cブランドに比べて特徴的なのが、顧客の呼び方です。消費者ではなく自分たちと同じ立場の開発者と捉え「共犯者」と呼んでいます。

創業者の一人である木村さんはインタビューで

あくまでお客さんに育ててもらってるので、僕のブランドだとはとても思えない。

と答えています。

理念に基づいた服作りと、顧客と共にブランドを作る姿勢が支持されファンを増やしている成功事例です。

参照:オールユアーズが毎日ファッション大賞にノミネート。1000人の共犯者と挙げる声とは?

「オールユアーズ」から学ぶ、顧客と価値を共創するブランドとは?

4.COHINA

(出典:https://cohina.net/)

COHINA(コヒナ)は、身長155㎝以下の小柄な女性をターゲットとしたアパレルブランドです。「小柄な女性たちが個性として身長を楽しめるようにしたい」との想いで立ち上がりました。

小柄な女性に寄り添った姿勢により、ファンを着実に獲得してきた点が最大の特徴です。たとえばInstagramを使って小柄女性に役立つ情報を発信することでコミュニティを形成したり、商品を作る過程をライブ動画でリアルタイムに発信したりすることで、ブランドと顧客の一体感を醸成することに成功しました。ライブ配信は400日継続して行ったことで大きな注目を集め、12万人のフォロワーを獲得するほどの認知度拡大を実現しています。

また、出演するライバーを一般オーディションで採用したり、コンテンツの内容を募集したりと、毎日配信で飽きられないための工夫も徹底しています。投稿保存数などの分析や新機能の積極的な活用も含め、顧客を大切にしつつ、常に効果的なマーケティング施策を考え抜いていることが成長に直結していると言えるでしょう。

参照:「COHINA(コヒナ)」の急成長を支えたInstagram活用のポイントとは? Marketing Native

COHINAがInstagramユーザーと高いエンゲージメントを築く理由【前編】 ホットリンク

D2Cブランド、日本に成功事例はあるの?「月商1億円超」などスタートアップ企業3選 FiNE

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、D2Cのビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

日本におけるD2Cブランドの成功事例【美容・化粧品】

次に、美容・化粧品業界におけるD2Cブランドの成功事例を5例紹介します。

5.BOTANIST

「BOTANIST(ボタニスト)」は、低価格帯のシャンプーが当たり前だった2015年に中価格帯のシャンプーを発売し、市場を拡大したヘアケアブランドです。

当時のシャンプー市場はマスメディアでCMを流し認知拡大に成功している大手メーカーがシェアを獲得していました。そのため、価格での勝負や従来の商品と似た訴求では勝つのが困難でした。

そこで差別化のために既存製品を凌ぐパフォーマンスの高いシャンプーを作る必要があると考え、製品開発では品質にこだわりました。価格も通常のシャンプーが平均700円前後に対して倍の1,400円に設定。そしてその品質の高さを表現するため、強みとしていた社内のクリエイティブチームがデザインを作り込み、透明容器のシンプルなボトルが誕生しました。

プロモーションは、予算が限られていたことや製品ビジュアルにこだわっていたことから、流行し始めだったInstagramをメインで活用。最初はインフルエンサーやバイヤーさんなどおしゃれに敏感な人達に使ってもらい、投稿数を増やすことで、徐々に一般の人たちへと認知を広めていきました。

BOTANISTは一見、世界観やパーパス先行ではありませんが、クリエイティブを作る際は「世界に認められるブランドをつくる」ことを掲げ、ブランディングを重要視しています。広告費の数%は、CPAを見ないブランディングだけに専念した広告を作成しているほどです。

”質が高い中価格帯のシャンプー” という未開拓の市場に進出したことと、ほか企業よりも早い段階からSNSでのコミュニケーションに注力していたこと、この2点が現在も売上拡大を続ける要因になったと捉えています。

参照:“映え”の先駆者BOTANISTが実践した「SNS競争優位」の作り方

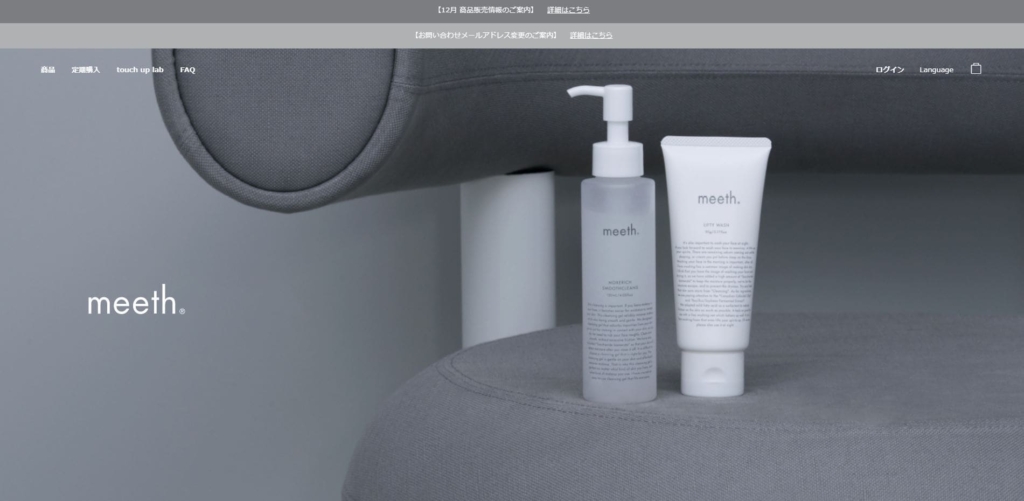

6.meeth

meeth(ミース)は、元タレントのソンミさんが美肌へのこだわりを商品にしたことをきっかけに始まったスキンケアブランドです。

同ブランドの特徴は、創業者であるソンミさんが自身でセレクトショップを運営した経験や成分について学んだことを活かし、製作に深く関わっている点です。

”スキンケアのアイテム数より質が大切” であると考えていたため、保存料はなるべく使わず美容成分や水などの素材にこだわっていました。その結果、ブランド開始当初の商品は3種類のみで、それほど製品の質を重要視していたことがわかります。

また、プロモーションはInstagramのみに絞り広告費を削減することで、高い品質を保ちながら継続しやすい価格で販売しています。その他、工場での製造過程や、事業に関わるスタッフをSNSで紹介するなど、ブランドの歩みを共に分かち合いmeethの想いを感じてもらうことで、ファンの熱量を高めています。

D2Cのメリットを存分に活かした販売戦略と、すべてを公開するコミュニケーションによって熱心なファンを獲得できている事例です。

参照:商品作りへの強烈なこだわりがファンの共感を呼ぶ。人気D2Cブランド「meeth」代表ソンミ氏が語る、ブランド成長の原点とは

中国進出のためのブランディング構築に迫る!ソンミ氏プロデュース化粧品ブランド「meeth」の戦略とは?

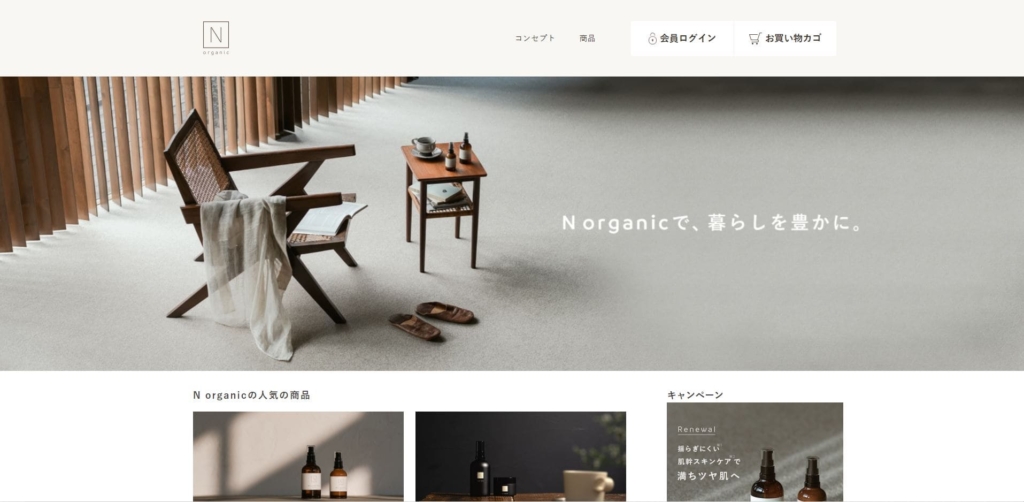

7.N organic

N organic(エヌオーガニック)は、日本発のスキンケアやヘアケアを中心とするオーガニック化粧品ブランドです。

サイバーエージェントの新規事業として始まったブランドで、何の製品を作るかは決まっていない状態で始まりました。その中で立ち上げ時に決めた商品コンセプトは『通販で、女性が手にしたときに高揚感を味わえること』でした。

「欲しい商品の店舗が地元にない」「通販だと高級感がない」などの悩みを解消できる商品を作りたいと、ターゲットの30代以上の女性50人にヒアリングを実施。

話を聞くと「買いに行く時間がないから通販を利用している」「オールインワンは手抜きに感じる」「安いものより自分が気に入るブランドを使いたい」といった、やむを得ない事情やスキンケアへのこだわりがわかってきました。

これらの意見を元に、まずは化粧水と乳液の2つを発売しました。また、実店舗のコストがかからないD2Cの利点を活かし、品質を追求しながらも1本3,800円という無理のない範囲で続けられる価格を設定しています。

最初から顧客の声と向き合い、課題の解決に努めたことで長く利用してくれるファンを獲得し、ブランドの成長につながったといえます。

参照:入社3年目の女性が開発 ウェブ通販コスメが大ヒット

8.BULK HOMME

(出典:https://bulk.co.jp/)

「BULK HOMME(バルクオム)」は、2013年に事業を開始したメンズスキンケアブランドです。「バルク(中身)で勝負する」というブランド哲学が製品作りに大きな影響を与えています。

商品の品質に圧倒的な自信を持っているため、顧客のフィードバックは基本的に受けていません。D2C企業の多くが反映していることを踏まえると、顧客のニーズを満たすほどの高い品質を担保できているといえます。

また、他のポイントとして使い心地も特徴的です。シャンプーは通常、トロっとした液体状のものが一般的ですが、バルクオムはあえてゲル状にしています。というのも、テクスチャを他社と差別化することで、そのテクスチャが気に入った場合は「バルクオムのシャンプーで洗わないとしっくりこない」という状態になり、ユーザーに長く選んでもらえるためです。

他の何を犠牲にしても品質にこだわる一方で、使い勝手の良さは二の次です。「ゲル状のためポンプ型での販売が難しいのでやや使いづらいが、品質の高さに勝るベネフィットはない」とインタビューで社長の野口さんが話しています。

このように企業としての軸が簡単には揺るがないBULK HOMMEですが、顧客への思いは強く、「お客様を迷わせないために “1カテゴリー1アイテム” 」と決めています。

広告では、初期からSNSに取り組み、今では欠かせないUGC施策に2018年の時点で目をつけました。「自分ごと化」してもらうために有効だとしてCVRの改善に成功しています。

顧客を納得させる高い品質と、高いプロモーション力でLTVの長い顧客の獲得に成功している事例です。

参照:未経験から5年でNo.1へ!バルクオム・野口卓也が語る「ブランドの急成長を実現できた理由とマーケティング戦略のポイント」

Instagramで顧客獲得件数10倍! メンズスキンケア「バルクオム」の広告クリエイティブ戦略

9.FUJIMI

(出典:https://fujimi.me/)

FUJIMI(フジミ)は、肌診断の結果をもとに、ユーザーに最適なサプリメントをカスタマイズし、定期発送するブランドです。

代表の藤井氏は、「スタイリッシュでおしゃれなものを作りたい」という想いから、洗練されたデザインの国産化粧品を参考にし、パッケージの質感や開封後のビジュアルなどをこだわってデザインしています。その結果、パッケージに大きく「ハリ・コシ」「美肌」と書かれている従来のサプリメントを、デザイン性を理由に遠ざけていた層からの支持を集めることに成功しています。

また、LTVを高めるために、ビタミンの配合量を多くしてサプリメントの効果を実感しやすくしたり、専属のコンシェルジュによる顧客とのコミュニケーションを図ったりしている点も大きな特徴です。

一方で新規顧客を獲得するツールには、Instagramのブランドコンテンツ広告を活用しています。ブランドコンテンツ広告とは、クリエイターと公式にコラボして自社商品を宣伝してもらう広告であり、フォロワー以外のInstagram利用者にも配信可能です。

ブランドコンテンツ広告には、「〇〇とのタイアップ投稿」というタグの表示が義務付けられているため、利用者から見て透明性の高い広告である点がメリットです。実際、FUJIMIがA/Bテストを行ったところ、ブランドコンテンツ広告を含めたことで、既存の広告配信のみの場合と比べると、コンバージョン数は約2.1倍、CPAは44%改善、CPMは28%削減しました。

FUJIMIにおけるブランドの考え方に共感したクリエイターが、自らの視点で商品の良さを発信することで、新規顧客獲得の効果を高めていると考えられます。

参照:勝てるD2Cブランドをつくるなら、むやみなABテストはご法度。「ダサい」サプリメントを変革するトリコの戦略 FastGrow

Instagramの「ブランドコンテンツ広告」とは?トリコのクリエイターマーケティング事例に学ぶ MarkeZine

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、D2Cのビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

日本におけるD2Cブランドの成功事例【食品】

この章では、食品業界におけるD2Cブランドの成功事例を11例紹介します。

11. snaq.me

12. ホームタップ

13. Minimal

14. Mr.CHEESECAKE

15. GREEN SPOON

16. PostCoffee

17. ZENB

18. よなよなエール

19. nosh

20. GRON

10.BASE FOOD

BASE FOODは、“主食をイノベーションし、健康をあたりまえに”というミッションのもと、1食で1日に必要な栄養素の1/3が取れる「完全栄養の主食」を販売している企業です。

きっかけは、創業者が「健康を簡単にしたい」と考え、開発した商品をクラウドファンディングで販売したことでした。「ミッションに共感してくれるファンを大切にできるビジネスモデルは何か」を模索した結果、顧客と直接つながるD2Cという形をとっており、事業拡大した現在も顧客の声を重要視しています。

商品作りにおいては発売前の試食会でフィードバックをもらったり、販売後もSNSでの密なコミュニケーションや、レビューへの返信など顧客との対話を欠かしません。

企業の伝えたいことを一方的に発信する広告は刺さらないとして、健康や栄養についての情報発信をするメディアを運営したり、実践しやすそうなUGCをLPに掲載しています。このように他の顧客が実際にどう活用しているかを連想してもらい、常に共感を生む取り組みを行っています。

現在はコンビニでも販売され顧客との接点は広がっていますが、社内では週1回お客様の声を振り返る機会を設けているそうです。顧客の声に耳を傾け続けることで、変わらず「お客様」中心の施策や商品作りができています。

「完全栄養食」という新市場の発掘だけでなく、今の消費者に刺さる形で発信しブランドストーリーに共感を得られている成功事例です。

参照:【施策の中心にはいつもお客様の声】BASE FOODから学ぶ、顧客との繋がりを生かした「運用型マーケティング」のススメ

完全食×麺 世界を変えるベースフード(BASE FOOD)の戦略

11.snaq.me

(出典:https://snaq.me/)

snaq.me(スナックミー)は、人工甘味料や合成保存料、ショートニングなどを使用せず天然の成分で作られた8種類のおやつが入った「おやつ体験BOX」が届くサブスクリプション型サービスです。

スナックミーが成功している理由の1つに、良い「顧客体験」が提供できていることが挙げられます。お菓子が届いてから食べる瞬間までを楽しんでほしいと、100種類の中からランダムに届けることでワクワク感を醸成したり、ボックスデザインの定期的な変更、同梱冊子のコンテンツ作りなど様々な工夫をしています。

しかし、「食」は好みが分かれるものです。大幅に期待外れだったということがないよう、初回注文時に顧客の好みを聞きその情報をもとにBOXを作っています。注文後はフィードバックをすることができ、良かったもの・合わなかったものなどの情報は、次回のBOXの内容に活かされます。時には、CS部隊が詳細なヒアリングをするなど、顧客の声を直接回収している点はD2Cならではです。

また、D2Cモデルを採用することで通常より早いスパンでの新商品開発が可能です。小ロットで作り、顧客のフィードバックをもとに改善を重ねるため、ほとんどロスがありません。

そのため、本来メーカーが抱える在庫リスクがなく新商品開発に取り組むことができ、新しいおやつと出会う「ワクワク感」を提供し続けることができています。

参照:D2C・サブスクを実践するスナックミーに極意を聞く

お菓子ではなく、「おやつ」という体験を提供する。リーンに成長するスナックミーに勝ち筋を聞く

12.ホームタップ

ホームタップは、自宅で新鮮な生ビールが楽しめるサブスクリプション型サービスです。専用のビールサーバーは無料でレンタル可能で、常に3-4種類から選ぶことができます。コースは週末だけ楽しむ人向けに月4L、日常的に楽しむ人向けに月8Lの2種類が用意されています。

サービス誕生の背景は「できたてのビール」を味わってほしい、というメーカーの思いがきっかけでした。そのためどちらのコースも鮮度を保てるよう、1本1Lのペットボトルに分け、月に2回のペースで届けています。

サービス開始当初には、ビールの炭酸が抜けてしまうという事態があり、ビールを飲んでもらうまでの体験を重視していたため商品の価値を損なう重大な欠点であるとして、1年以上会員の募集を停止しました。実際にどこに問題があるのかを知るため利用者への自宅訪問を行うなど、顧客と直接接点を持つ直販ならではの改善を行いました。

再開後は、月額7,500円と、以前より600円値上げしたにもかかわらず、サービス再開前の案内で2,000人が応募。2021年8月には目標にしていた会員数10万人を達成しました。

ホームタップがただの生ビール配送サービスではなく、「おいしい生ビールをサーバーから飲む」という今までなかった体験を提供し、顧客に高い価値を感じてもらえたことで成功している事例です。

参照:受付再開、キリン「ホームタップ」が月額・直販を選んだワケ – 大企業が挑むDtoC

13.Minimal

Minimal(ミニマル)は、カカオ豆の仕入れから板チョコを作るところまでを自社工房で一貫して行う「Bean to Bar」という製法を採用しているチョコレートブランドです。

同ブランドの代表である山下氏は、日本でいち早く本格的なBean to Barスタイルのチョコレートブランドを立ち上げました。ブルーオーシャンの領域だったことが功を奏し、創業直後に出したプレスリリースがいきなり200〜300媒体に掲載されるなど、立ち上げ当初から大きな注目を集めることに成功しました。

その後同社は、顧客への訴求を工夫することで、顧客の支持を得つづけています。

たとえば同社は、「2階建て」の訴求を行っています。「2階建て」の訴求とは、1階が商品が持っているベーシックな機能、その上に自社商品にしかない差別化要素である2階があるというように、「本来の機能+差別化要素」の2段階で商品の訴求を行うこと。新商品発売の際、「差別化要素」のみを押し出す企業もいますが、Minimalでは「2階建て」の訴求を行うことで成功したといえます。Minimalの商品でいうと、甘さやまろやかさなどの「チョコレート本来の美味しさ」を1階とした上で、産地のストーリーや香りなどの差別化要素が2階部分です。差別化だけでなく、美味しさという食の基本も重視したことで、短期的な流行で終わらないブランドに成長したと考えられます。

また、D2Cブランドとしては珍しく、ECではなく店舗販売からスタートしている点も特徴的。どのようなお客様が購入し、何が求められているかをリアルの現場で知ることで、数字には現れない目に見えないものを大切にすることが目的です。店舗で販売したことで、自社が売りたい商品とお客様のニーズにギャップがあることを知ることができました。その結果、適切なPDCAを回すことで、週に3〜4日ほど来店するコアなファンを100〜200人ほど獲得しています。

参照:熱い!クラフトチョコ「Minimal」の山下貴嗣が語る、マーケティング戦略としての「2階建て理論」と「ターゲット設定」 Marketing Native

D2Cのマーケに必要なのは“余白と曖昧さ” Minimal(ミニマル)と考えるお客様を引き寄せる法則 MarkeZine

14.Mr.CHEESECAKE

Mr.CHEESECAKE(ミスターチーズケーキ)は、フレンチレストランの料理人であった田村氏が立ち上げたチーズケーキのブランドです。

「両親が食べても美味しいと言えるものを作りたい」との想いから生み出されたチーズケーキは、料理人としてのこだわりが満載です。通販でありながら、その場でしか食べられない「レストランデザート」としてのチーズケーキを追求するために、冷凍・半解凍・全解凍という3つの美味しい食べ方を推奨しています。時間の経過とともに味が変わる「楽しみ」を価値として提供することで、コンビニスイーツやお菓子屋さんとの差別化に成功しています。

また、チーズケーキの美味しさに加えて、SNSによるマーケティングも同ブランドが成長した要因の1つです。田村氏は同ブランドを始める前から、Twitterで料理に関するコツを発信していました。その過程でインフルエンサーから引用リツイートされたことなどにより、1万人を超えるまでフォロワーを増やすことに成功し、チーズケーキを知ってもらう土台が出来上がりました。

「料理人としての知見を活かした他にはないチーズケーキ」と「SNSによる認知度拡大」が相乗効果を発揮したことで、週2日のみの販売にもかかわらず、毎回5分も経たずに売り切れるほどの熱狂的な人気を集めるブランドに成長したと考えられます。

参照:【前編】始まりはInstagramの投稿から―大人気店「Mr. CHEESECAKE」代表・田村さんとSNSの付き合い方 ホットリンク

Mr. CHEESECAKEはなぜ今も大人気なのか――「ミスチの魅力を徹底解剖!」 Marketing Native

15.GREEN SPOON

GREEN SPOON(グリーンスプーン)は、スープ・スムージーのサブスクを提供するブランドです。「健康に気をつけたいけど、何をすれば良いかわからない」などの悩みを抱える人に向けて、ひと手間を加えるだけで簡単に野菜や果物を摂れる商品を提供しています。

代表の田邊氏は「オンリーワンになること」がD2Cブランドでは大切と考え、世界観や商品作り、顧客とのコミュニケーションでさまざまな工夫を行いました。たとえば「自宅で食べるときにカメラを向けたくなる楽しい体験や食事を提供すること」をテーマに、調理フローや完成した食事をSNSに投稿したくなるように商品やパッケージ、調理方法を設計しました。また、他社ブランドとの差別化を図るために、多くの野菜スムージーで採用されていた「野菜の断面を見せるビジュアル」ではなく、あえてイラストを起用しました。

消費者のニーズを満たしつつ、かつ「手軽かつ楽しく健康的に食事できる」という今までにはない新しい商品を創り上げたことにより、芸能人やインスタグラマーなどを中心にSNSで商品が取り上げられるほどの人気を集め、ブランド立ち上げからわずか1年で累計会員数2万人を突破するほどの急成長を遂げました。

参照:ローンチ1年で累計会員数2万人突破!「GREEN SPOON」の立役者に聞く、D2Cブランドの創り方 コマースピック

〈急成長の秘訣とは〉スープのサブスクで150万食を販売 日流ウェブ

“新しいことしかしない”戦略で次々と取材が舞い込む、定額制パーソナルフード「GREEN SPOON」 PRマガジン

16.PostCoffee

PostCoffee(ポストコーヒー)は、コーヒー専門の通販・サブスクを提供するブランドです。最大の特徴は、国内全体に占めるコーヒー豆のうち11%しか流通していない「スペシャルティコーヒー」を提供している点です。質感や甘さ、酸味、品質管理などに関する厳しい審査基準をクリアした希少で質の高いコーヒーを提供している点で、大手コーヒーチェーンとの差別化を図っています。

また、コーヒーの素人もターゲットとした上で、双方向的なコミュニケーションを徹底している点も特徴の1つです。手書きメッセージなどによって「コーヒーへの親しみやすさ」を訴求したり、ユーザーの意見をもとに梱包やラベルを頻繁に変えたりしています。

加えて、商品の発送時にドリップ方法や利用者の声、テンションの上がる音楽のプレイリストなどが記載された雑誌を同封することで、ユーザーのコーヒーに対する知識や熱狂度を高めています。こうしたマーケティング施策により、2021年7月までの約1年半で会員数をおよそ25倍まで増やすことに成功しました。

また、同ブランドは他社との提携やコラボを通じて、小売店やレストランへの卸売、コーヒーギフトの開発・流通なども視野に入れた活動を展開しています。「美味しいコーヒーと消費者を最短距離でつなげる」ためのプラットフォーマーとなることで、さらなる事業拡大を目指しているとのことです。

参照:コーヒーサブスクPostCoffeeのファンはなぜ熱狂的になるのか Forbes JAPAN

PostCoffeeが総額4.3億円の資金を調達 コーヒーの流通インフラを目指し事業拡大と人材採用を強化 ECのミカタ

17.ZENB

(出典:https://zenb.jp/)

ZENB(ゼンブ)は、大手調味料メーカーであるミツカンが立ち上げた新ブランドです。100%豆だけで作ったヌードルや野菜を丸ごと使ったスティック、ヌードルに使える野菜ソースなどを販売しています。

ブランド立ち上げのきっかけは、「野菜を細かくすりつぶす新技術」です。2014年以降よりミツカンでは、メイン商品群とは異なる新しい事業を始めるためにアイデアを練っていました。そのような中で、新技術によって野菜ペーストが試作されました。

普通に野菜を食べる時にはない甘みが感じられたことや、新技術によってヘタや種などの従来捨てていた部分も含めて野菜を無駄なく使えることから、「食の未来を変えるプロジェクトに使えるのではないか」との考えに至り、ZENBが発足しました。

特筆すべき点は、ミツカンが培ってきたブランド力や技術、販路を使わずに事業を展開していることです。「ミツカン」という知名度の高いブランド名や、量販店などの販路などを用いた方が、よりスピーディーかつローリスクで事業を成長させられる可能性は高いです。

しかしZENBは、まったく新しいブランド名や技術を活用している上に、EC主体のD2Cブランドとして商品を販売するなど、ゼロベースで事業を展開しています。その理由として、「既存のブランドや販路などを使用すると、ブランドの想いを十分に伝えた上で販売することが困難であるため」と、同ブランドの長岡氏は述べています。

D2Cによって消費者に対して「食の未来を変える」というビジョンを丁寧に伝えてきたことにより、売上が前年比(2021年4月当時)で約8倍になっており、順調に事業を成長させています。

参照:ミツカンの新ブランド「ZENB」に学ぶ、パーパスドリブンな事業の立ち上げ方 MarkeZine

商品開発とデザインを同時進行、ミツカンのD2C「ZENB」誕生の舞台裏 AdverTimes.

18.よなよなエール

よなよなエールは、ヤッホーブルーイングが展開しているクラフトビールのブランドです。

大手を中心としたメーカーがひしめき合う市場で同社は、ECサイトとは別に「実際に商品を手に取って購入できる販路(スーパーやコンビニなど)」でも商品を出し続けています。また、220円〜240円台というクラフトビールの中では購入しやすい価格で販売しています。多くの消費者に認知してもらいつつ、安さによって実際に購入してもらいやすくする戦略により、厳しい競争環境下においても競争優位性を築いてきました。

一方で製品開発では、圧倒的な商品の差別化を重視しています。個性的なパッケージデザイン・ネーミングの採用やターゲット設定を細かくすることにより、自社ブランドを市場内で際立たせ、ターゲット層やその周辺の層まで熱烈な支持を集めることに成功しています。

また、ファンイベントを行っている点も大きな特徴です。イベントを行った背景にあるのは、ファンの特性調査。ファンがどのような特性を持っているか調査したところ「何かしら自分の理想像を実現したい。癒されたい。自分の決定に確信がある。共感して仲間を作りたい」といったことを考えていることが分かりました。調査結果から、ヤッホーブルーイングが提供できる価値は「学び」や「交流」、「共創」だという仮説に至り、実際の活動や施策に落とし込みました。たとえば「学び」に関してはビールに関する知識を学びつつ、同じ考え方を持つ仲間との交流を図れるイベントとして「醸造所見学」を開催しています。

自社ECサイトでは、クラフトビールの定期宅配にも注力し、90%を超える継続率からもわかるとおり、顧客満足度の高いサービスを提供しています。また、2021年8月からは既存の年間コースに加えて、最短3ヶ月から始められるお手軽コースも開始し、新規獲得に注力しています。ファンの口コミをECサイト上に掲載する施策により、CVRを1.16倍に向上させた点もECサイトを用いたD2Cのお手本と言えるでしょう。

参照:ヤッホーブルーイングの新EC戦略。クラフトビール「サブスク型販売」における、新たな挑戦とは SMMLab

熱狂的なファンを生むヤッホーブルーイング流「愛されるブランドの作り方」 ネットショップ担当者フォーラム

19.nosh

(出典:https://nosh.jp/)

nosh(ナッシュ)は、低糖質・低塩分の冷凍弁当を宅配するブランドです。

サービスの立ち上げは、社長である田中智也氏の前職での経験に基づいています。田中氏は以前、葬儀紹介サービスを提供する事業を運営していました。そこで彼は事業を通じて、亡くなる方の死因のほとんどが生活習慣病であることに気づきました。この経験をきっかけに、「社会全体の健康を促進する」というミッションを掲げ、ヘルシー志向の宅配弁当サービスを開始しました。

専属シェフと管理栄養士が開発している全メニューは糖質30g ・塩分2.5g以内に抑えられており、かつ「ハンバーグ」や「から揚げ」などのボリューミーな献立も用意されています。そのため、健康志向の女性のみならず、単身世帯の男性からも人気を集めています。また、食事を準備するのが大変な親世代に対して、子供世代からギフトとして送る、という需要も見られるとのことです。

同ブランドは、Web広告と並行して、YouTuberや配信者との提携にも力を入れています。美容・ダイエット系のインフルエンサーはもちろん、全く無関係なジャンルの配信者との提携動画でも、80万回以上の再生を記録するなど大反響を呼びました。

有名YouTuberとの提携がSNSで話題になったこともあり、コロナ禍の直近2年間において、月間販売食数を18万食から150万食まで増やすことに成功しました。

参照:ヘルシー宅配弁当「nosh(ナッシュ)」の人気を調査!YouTube集客で若者囲い込み!? マナミナ

冷凍弁当宅配の「ナッシュ」がコロナ禍で販売数を8倍に伸ばした方法 ダイヤモンド・チェーンストアオンライン

20.GRON

(出典:https://groen.jp/)

GRON(グロン)は、植物性原料のみを使用したプロテインフードブランドです。野菜や米以外に、スーパーフードと言われる「ワイルドハーブ」、酵素や乳酸菌が豊富に含まれる「発酵食品」などを加えることでプロテイン以外の栄養素も補える点を売りとしています。

食品添加物や人工甘味料は一切使用せず、日本で生産された食材を使うことで生産者にもメリットが得られるような製品作りが行われています。

「現代人のライフスタイルをより豊かなものへと自然に変えられる製品」をミッションとして掲げ、ブレない製品作りやメッセージ発信ができている事例です。

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、D2Cのビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

海外におけるD2Cブランドの成功事例

国内のみならず、海外でもD2Cブランドの躍進は続いています。この章では、アメリカにおける「アパレル」、「美容・化粧品」、「食品」という分野ごとに、D2Cブランドの成功事例を紹介します。

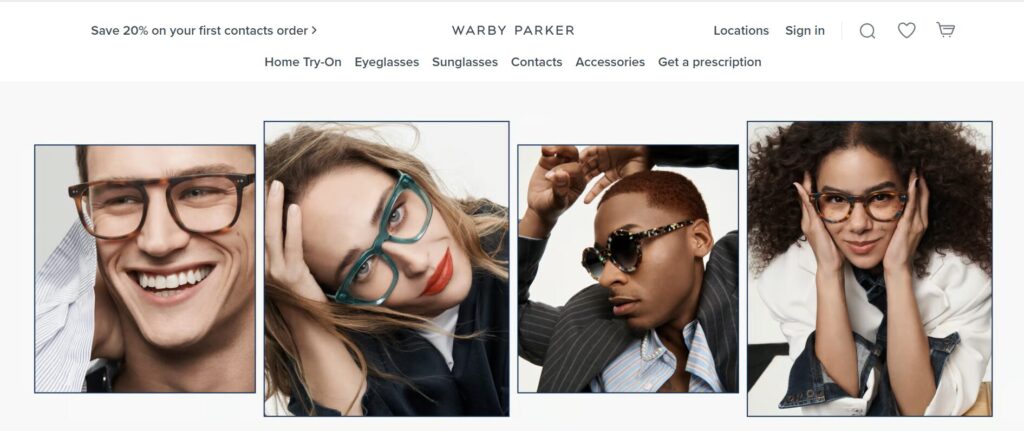

21.Warby Parker(アパレル)

Warby Parkerは、2010年に創業されたアメリカ・ニューヨーク発祥のメガネブランドです。

同ブランドは、顧客のニーズに寄り添った様々な施策を行なっています。

その一例として挙げられるのが「Home Try-On」というメガネの無料試着サービスです。

Webサイトで選んだ好みのメガネが5種類自宅に届きます。自宅でメガネを試着し、気に入ったもののみを購入し、残りは返送する仕組みとなっています。このサービスにより、実店舗に行かなくてもメガネを試着・購入できる利便性の高さを実現した上に、モール等への出店手数料を抑えることに成功しました。

また、実店舗では試着に加えて目の検査を行えるサービスも提供しているなど、D2Cのみならずオフラインの施策に力を入れている点も特徴的です。加えて、メガネが売れるたびに途上国への寄付を行う取り組みも行っており、企業のイメージアップや社会貢献の意識を持つ顧客層へのブランディングに成功している点も強みになっています。

こうした取り組みにより、2021年9月末には証券取引所への上場を果たし、同年10月時点では時価総額で6,000億円弱(1ドル110円換算)に上るほどの成功を収めています。

参照:D2Cの代表格 眼鏡の「ワービーパーカー」が支持される理由 鈴木敏仁USリポート(WWDJAPAN)

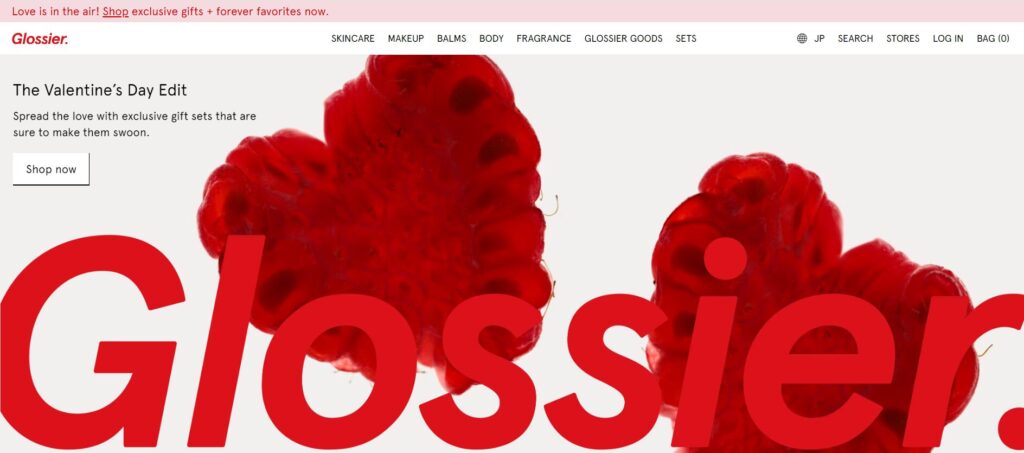

22.Glossier(美容・化粧品)

Glossierは、こちらもニューヨーク初のD2Cブランドであり、コスメを取り扱っています。同ブランド最大の特徴は、顧客の声を何よりも大切にしている点です。

創業者のウェイス氏は、1日の大半をSNSに挙がっている顧客の声をチェックすることに費やしています。また、Slack上に開設された自社のグループに一部の顧客を招待し、毎週1,100件以上のやり取りを交わしているとのことです。加えて、ファンによって構成されているコミュニティのなかで、商品開発やフィードバック、新商品の発表を行っています。

こうした顧客中心のマーケティングが功を奏し、「メイクしなくても誰もが美しい」というコンセプトがミレニアル世代の女性から共感を得て、熱狂的な支持を集めています。

2018年には、サンフランシスコに期間限定店舗をオープンさせ、オフラインの業態にも進出。化粧品と食を融合させたポップアップストアは、20秒に1回のペースで商品が売れるほどの大盛況となりました。

顧客との対話で得られた知見をもとに、ニーズを満たす商品を作り出す仕組みに加えて、Instagramを始めとしたSNSマーケティングによって認知度向上やファン形成に成功している点が、D2Cブランドとして成功している要因と考えられます。

参照:20秒に1回売れたコスメGlossier 創業者は終日インスタで顧客観察(日経クロストレンド)

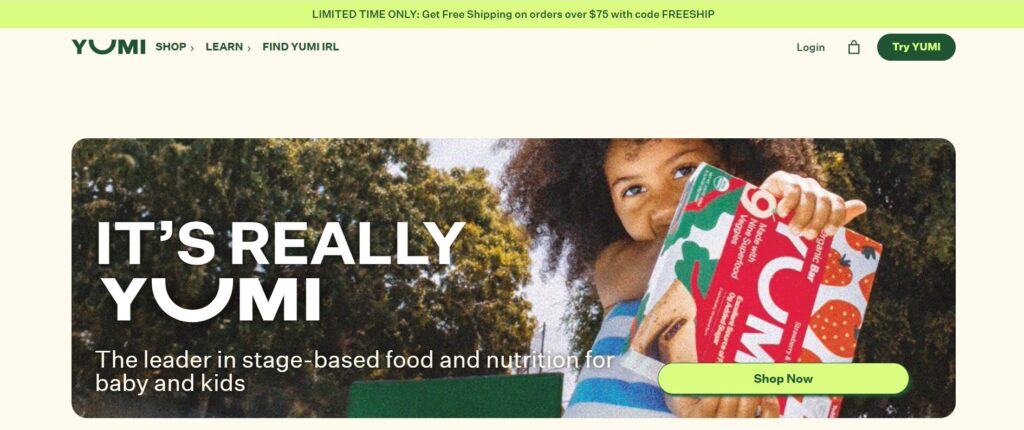

23.Yumi(食品)

Yumiは、アメリカ・カルフォルニア発の高級ベビーフードデリバリーのブランドです。

創業者は、自らが妊娠中に感じた「化学合成されたベビーフードが市場にあふれている」という課題を解決するために、新鮮で栄養価が高いベビーフードを提供する同ブランドを立ち上げました。

栄養士などが監修したレシピをもとに調理されたベビーフードは、真空包装で配達され、かつ保冷剤が同封されているなど、鮮度を維持する工夫が凝らされています。子育てする母親のニーズに応えていることもあり、子育て世代の女性から多くの支持を集めています。

2020年1月までの時点で約13億円(1,210万ドル)もの資金を調達しており、順調に事業を拡大していると言えます。

参照:

元ゴールドマン社員が立ち上げた、ベビーフード宅配「Yumi」の野望(Forbes JAPAN)

米ベビーフードデリバリーの「Yumi」:約9億円を調達(36Kr Japan)

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、D2Cのビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

D2Cの基礎知識

D2Cの基本を把握しておくと、事例をより深く理解できるようになります。この章では、D2Cの意味や業界動向、従来のビジネスモデルとの違い、メリットをおさらいしておきましょう。

D2Cとは

D2Cとは、”Direct to Consumer”の略です。

小売や流通業者を介さずに、メーカーが消費者に対して自社商品を直接販売するビジネスモデルです。

D2Cの動向

市場調査会社のeMarketerによると、アメリカにおけるD2Cの市場規模は、2016年以降右肩上がりで拡大し、2020年には111.54億ドル(1兆4,269億円)に達しました。2016年と比較すると、わずか4年間でおよそ3倍も拡大した計算です。

国内外でD2Cの市場が拡大している背景には、体験価値を重視する消費者の増加や、SNSやEコマースの普及があると考えられます。

出典:

US D2C Ecommerce Sales, 2016-2023 (billions) – eMarketer

D2Cと従来のビジネスモデルとの違い

D2Cと類似する用語に「B2C」があります。

最大の違いは、小売や卸売などの中間業者を間に挟むB2Cと異なり、D2Cではメーカーがダイレクトに消費者と接点を持つことです。直接商品を販売するだけでなく、顧客から生の声を直接聞き、それを製品開発やマーケティングに活かす点が特徴的です。

なお、D2Cビジネスの多くは、法人ではなく個人の一般消費者を対象に商品を販売します。そのため、B2Cモデルの一部であるとも言えます。B2Cのビジネスモデルの中でも、特に「直接」顧客と関わる場合にD2Cと呼べるでしょう。

加えて、製造小売業(SPA)と比較すると、対面販売よりもECサイトでの販売を主戦場とする点もD2Cの特徴的なポイントです。

D2Cのメリット

D2Cには、主に2つのメリットがあります。

1つ目は、利益率が高くなりやすい点です。

小売や卸売などの中間業者を挟まないため、中間マージンとして取られる分の収益を手元に残せます。手数料などの支払額が減るため、より多くの利益を確保できます。

2つ目は、顧客とのダイレクトなコミュニケーションを実現できる点です。

商品・サービスの使用感や抱えている悩みなどを直接知ることで、商品の改善やマーケティング施策を設計する際に役立てることが可能です。また、顧客との接点を増やすことで、顧客ロイヤルティの向上、それに伴うリピート率やLTVの向上も見込めます。

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、D2Cのビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

成功事例に共通するD2Cブランドの成功要因とは

今回紹介した成功事例を分析すると、共通して以下3つの成功要因が見られます。

- 顧客の経験価値やコミュニケーションを重視している

- 明確なブランドイメージがある

- SNSを有効活用している

以下では、各要因をくわしく解説します。

顧客体験の提供やコミュニケーションを重視している

顧客体験(CX)とは、顧客が商品を知ってから購入後に利用する過程における一連の体験を意味します。

D2Cブランドでは、商品・サービスの企画からアフターフォローに至るまでのプロセスを自社で対応します。成功しているブランドは、顧客との接点が増えるという利点を活かし、より良い顧客体験の提供やコミュニケーションを重視する傾向があります。

たとえば、Webサイトの操作性や広告のクリエイティブ、商品を送付する際のダンボールなどを工夫することで、「ワクワク感」や「特別感」といった、自社ブランドの世界観に応じた価値を体験してもらえます。また、定期的なメルマガの配信やオフラインイベントの開催などにより、顧客との深いコミュニケーションを図ることもできます。

こうした顧客体験の提供やコミュニケーションにより、顧客満足度やブランドロイヤルティの向上を実現し、それがD2Cブランドの成功につながると考えられます。

明確なブランドイメージがある

D2Cでは楽天やAmazonなどのプラットフォームを利用せず、自社ECサイトで集客や販売を行うことが多いです。大手プラットフォームの集客力を活かせないため、D2Cを成功させるには、まずは自社ブランドを知ってもらうことが必要です。

そのためには、競合他社とは明確に異なるブランドの世界観を確立し、それを顧客に認知してもらう必要があります。認知してもらう手段としては、SNSや広告、メルマガ、実店舗などがあり、その手段を用いて共通した世界観(たとえば高級感やシンプルなデザインなど)を打ち出すことが効果的です。

ブランドイメージが確立していると、最初に購入した商品以外にもそのブランドで揃えたい(最初に化粧水を購入したら、美容液や乳液もそこで購入したくなる)というデイドロ効果が働くため、LTVの向上を見込めるでしょう。

SNSを有効活用している

成功しているD2Cブランドの多くは、SNSを最大限に活用しています。

たとえば、Instagramのライブ配信機能で質疑応答や商品の実演販売を行なったり、X(旧Twitter)で商品に関するアンケートを行なったりする施策が一例です。また、企業の公式アカウント上で継続的に顧客の悩み解決につながる情報を発信するケースも多いです。

こうした施策で接点を増やすことで、顧客ロイヤルティやLTVの向上を図れます。また、顧客から生の声を聞くことで、ニーズに合う商品の開発・改善にもつながります。加えて、発信した情報が拡散されれば、あまりコストをかけずに新規顧客や見込み客を集客できる可能性もあります。

SNSを活用する際には、ターゲットとする顧客層が最も利用する媒体を選ぶことも成功のポイントとなるため、意識しておくことがおすすめです。

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、D2Cのビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

D2Cの成功事例に関するまとめ

本記事では、国内・海外のD2Cブランドの成功事例を紹介しました。

様々な事例を知ることで、共通する成功要因を把握し、自社のビジネスに役立てることができます。また、業界ごとに成功事例を分析すれば、その業界に特有の成功ファクターが見えてくるでしょう。

今回紹介した成功事例を参考に、D2Cビジネスに挑戦していただけますと幸いです。

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、D2Cのビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら