D2Cとは、メーカーが消費者に対して自社商品を直接販売するビジネスモデルです。顧客の生の声を直接聞ける点などが、一般的なB2Cビジネスとの違いです。D2Cの意味やメリット、市場規模、事例、成功のポイントをくわしく解説します。

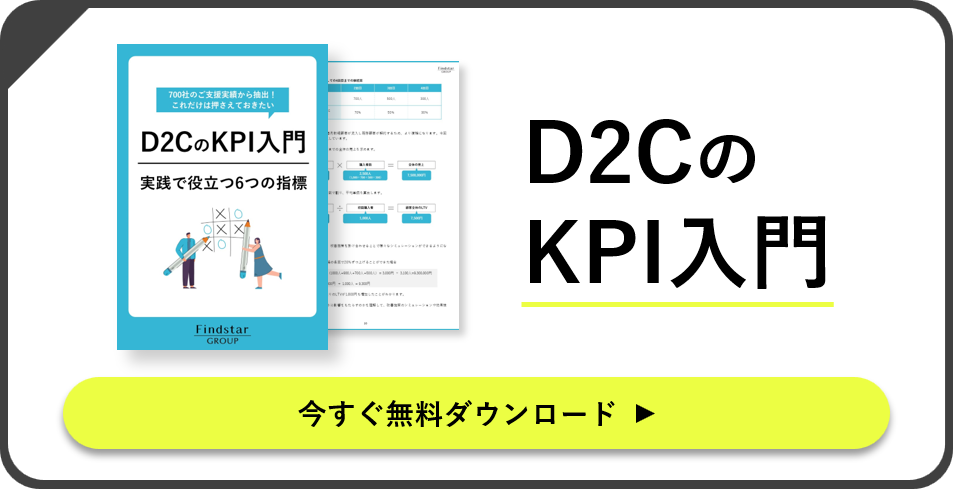

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

目次

D2C(D to C)ビジネスとは?B2C・B2Bとの違い

はじめに、D2Cの意味やB2C・B2Bとの違いを解説します。

D2Cの意味

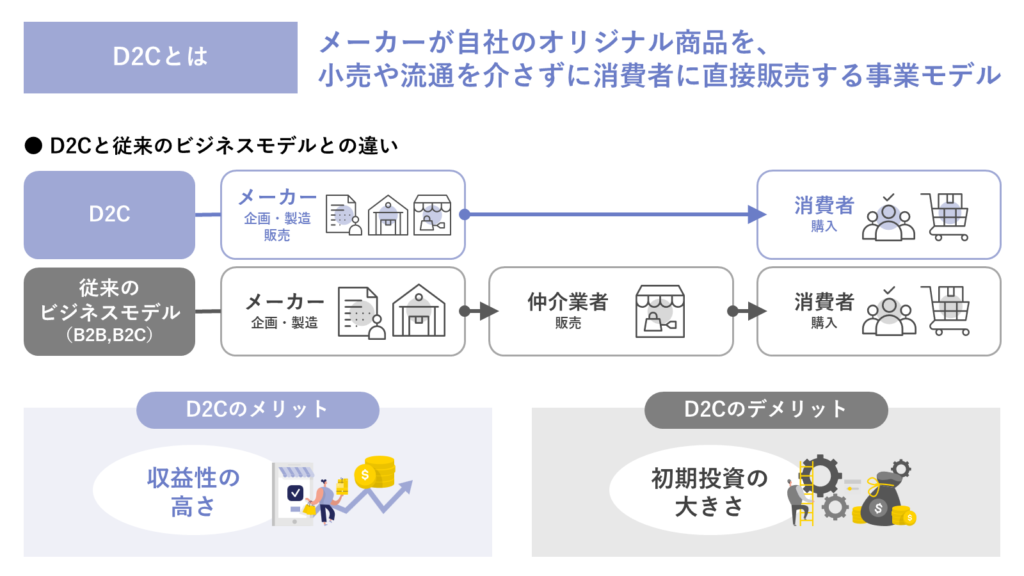

D2C(D to C)とは、「Direct to Consumer」の略。メーカーが自社のオリジナル商品を、小売や流通を介さずに消費者に直接販売する事業モデルのことです。

B2CやB2Bとの違い

似たような言葉では、B2C(B to C)がなじみがあるのではないでしょうか。B2B(B to B)は法人向けビジネスですが、B2Cは個人向けビジネスという違いがあります。

D2Cブランドの多くは個人消費者向け、すなわちB2Cの事業モデルに含まれます。そのなかでも、「Direct」(直接)に消費者と接点をもてる点が、一般的なB2Cビジネスとの違いです。

そのため、顧客の生の声を直接聞ける点が、D2Cの特長です。

自らがメーカーであり、オリジナルブランドをもつ企業が、自社の製品を直接に販売するモデル

(「D2C戦略が小売を変革する RETAIL DX」三崎憲一郎 FABRIC TOKYOより)

私がD2Cをテーマとした本を4冊読んだ限りでは、上記の定義がシンプルで最も分かりやすく理解できました。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

「EC通販」や「製造直販」など既存の事業モデルとの違いって?

D2Cと類似するビジネスモデルに「EC通販」や「製造直販」があります。この章では、D2Cとこれらの違いをひも解きます。

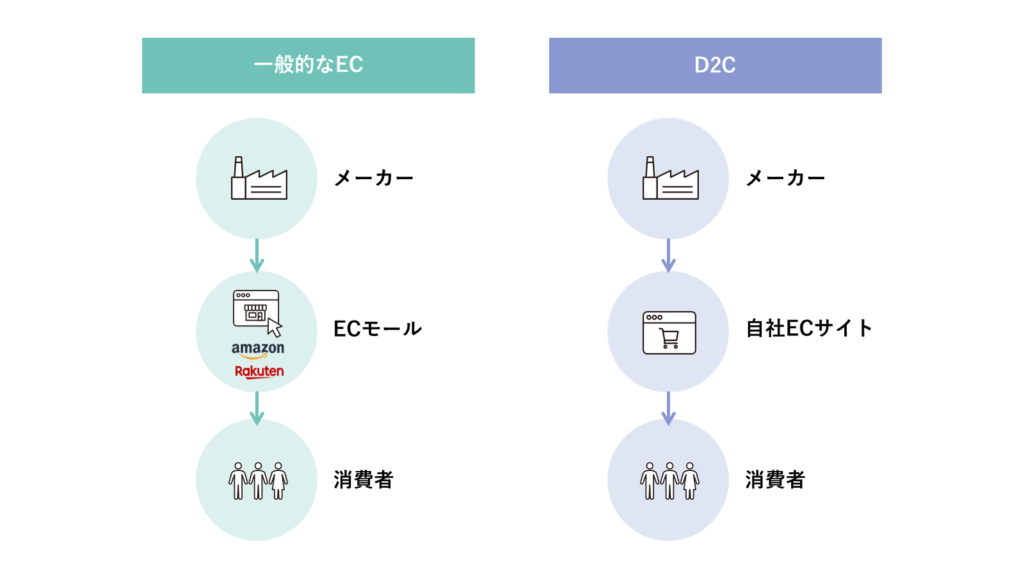

一般的なECや通販との違い

ネットで商品を販売する一般的な「ECサイト」は、D2Cに限らずとも数多くあります。店舗ではなく非対面がメインの「通販」という業態は、20世紀初頭から普及してきました。

では、一般的なECや通販とD2Cとの違いは?というと、自社商品を直接顧客に販売していることです。

国内のEC事業者でも、自社サイトでオリジナル商品の販売を主軸としている企業は少ないかと思います。

- Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングなど、ECモールでの販売

- セレクトショップなど、他社ECサイトへの卸販売

をメインとしている事業者が、数としては多いようです。

D2Cは、自社サイト(いわゆる「自社ドメイン」)での販売を軸としています。

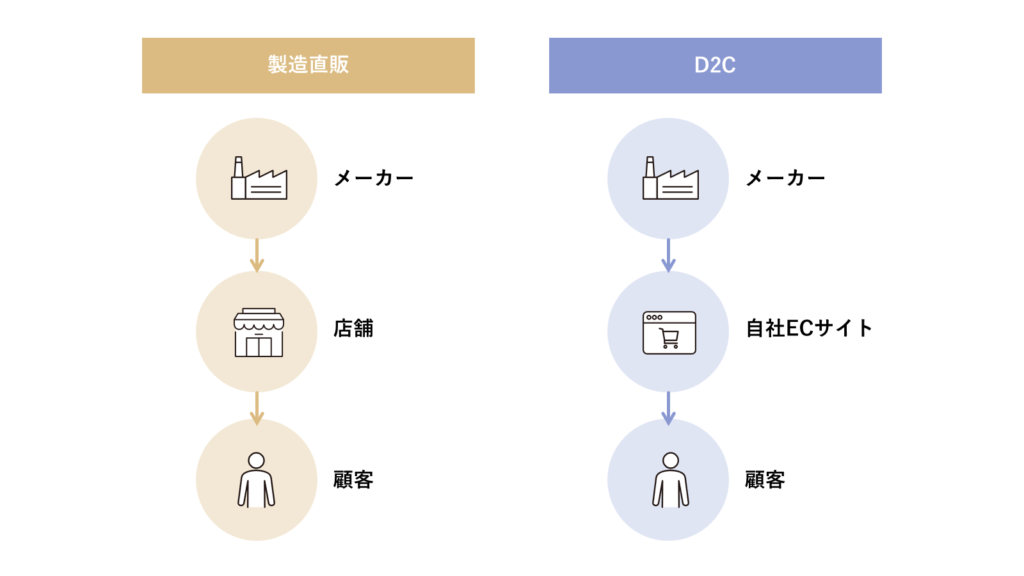

製造直販(SPA)との違い

製造小売業は別名SPA(Speciality store retailer of Private label Apparel)とも呼ばれ、メーカーが製品を卸売りせず、自社直営の小売店で販売する事業モデルです。国内では、ユニクロやニトリ、無印良品などが有名です。

単なる小売業ではなく、商品企画から製造、販売まで一気通貫で担っているという点では、D2Cと共通していますね。

両者の違いは、販売チャネルがリアルか?ネットか?です。

製造直販では、店舗での対面販売がメインです。もちろんユニクロもニトリもネット販売に力を入れていますが、売上規模は2021年時点では店舗の方が圧倒的な大きさ。ECは補完的な存在と言えるでしょう。

対して、D2CはECサイトでの販売、デジタルが主戦場です。D2Cにも自社直営の店舗を構えているブランドはありますが、販売目的というよりはショールームや顧客とスタッフの交流の場として位置付けている場合が多いようです。

コンビニやスーパーマーケットなどの小売業が展開するPB(プライベートブランド)との違いも同じです。デジタルに軸足を置くのが、D2Cの特長です。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

D2Cのメリットとデメリット

D2Cのビジネスモデルの1番のメリットは、利益率が高くなることです。しかし、商品開発や広告、物流やシステムなどに初期投資が大きくかかることがデメリットです。それぞれ、どういうことか説明していきます。

デメリットは、初期投資の大きさ

D2Cのビジネスを始めて、苦戦する会社が多いのが、新規顧客の獲得です。

直販ではなく卸売りならエンドユーザーへの販路は卸先が確保してくれますし、ECモールに出店すれば「今すぐ商品を探している」ユーザーが集まっており、モール内での検索や広告など安価なコストで集客できます。

一方、自社ドメインのECサイトに顧客を連れてくるには、広告など集客コストがかかります。さらに商品も自前で製造する(またはOEM会社に発注する)ため、その費用も売れる前にかかります。また決済や物流、ITシステムなども準備しなければなりません。

- 商品開発

- マーケティング

- オペレーション

これらの初期投資が、D2Cビジネスを始める方にとっては負担になります。

メリットは、収益性の高さ

しかし、ひとたび商品が売れ始めれば、その収益性は高くなります。

仲介業者を通さず商品を直接売ることができ、プラットフォームに払う手数料も低くなるので、利益率は高くなります。商品によって異なりますが、粗利(=販売価格-原価)が50%以上になることも珍しくありません。既存顧客にリピート購入してもらえれば、利益率はさらに高まります。

自社サイトで販売すれば、メールや郵送・電話、LINEなどで顧客と直接接触できます。個人情報を取得・活用しづらいモールでの販売と対照的に、リピート購入を働きかけやすいのもD2Cの特長です。

また競合商品との比較が付きまとうモールとは異なり、独自の商品価値・ブランドを顧客に理解してもらえれば、販売価格が高くても買ってもらえるようになります。

新規顧客を獲得するまでは広告費がかかりますが、

- 粗利率の高さ

- リピート購入の促進

- 顧客のファン化

といった特長をうまく活用できれば、既存顧客が積み上がってファンが増えるほど、利益を安定的に出しやすいのです。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

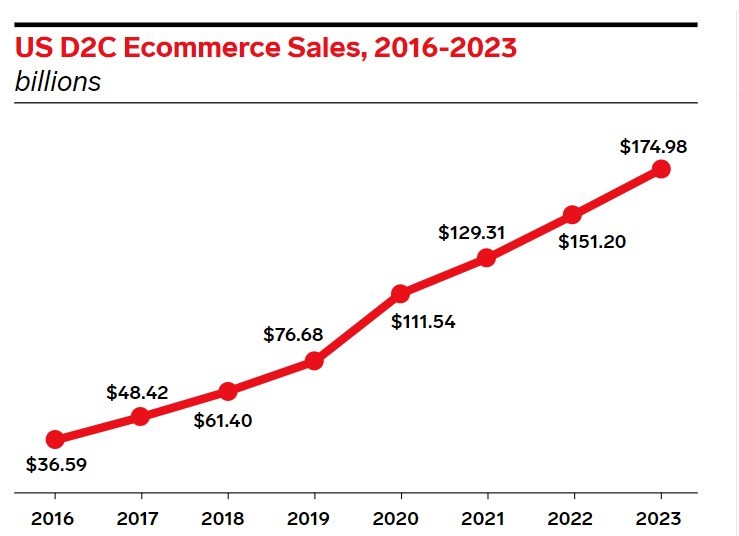

D2Cの市場規模は?国内も海外も急拡大中

日本の市場規模について、公的機関やシンクタンクによる調査データは、現時点では存在しないようです。

一方、「デジタルD2C」(=ネットメディアを通じて自社ブランドの商品を消費者に直接に販売)の市場規模について、「2020年には昨年対比109%の2兆2,200億円に達する見通し」「2025年には3兆円に達する予測」など推計・予測したレポートも発表されています。

米国の市場規模は、「2020年に1兆4,269億円(111.54億ドル※)に達した」と市場調査会社eMarketerが発表しています。2016年には36.59億ドルだったのが、右肩上がりの成長で4年間で約3倍に増加。2023年には174.98億ドルに達すると予測されています。

※1ドル127.93円(2023年1月16日時点)で計算。以下同様。

米国のD2C-ECの売上高(出典:eMarketer 米国のD2CEコマース売上高、2016年から2023年)

- 国内・海外ともに、2010年代後半から20年代前半にかけ、市場規模は急速に拡大している

- 日本の市場規模は、2〜3兆円と推計するレポートもある

- 米国の市場規模は、10〜20兆円(為替レートにもよる)と日本の5倍前後と予想できる

と大まかに理解するとよいでしょう。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

D2Cが広まっている背景

前章のとおり、D2Cビジネスの市場規模は拡大しています。その背景には、主に以下2つの理由があります。

インターネットによる通販の普及

経済産業省の「令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書」によると、物販系分野のEC化率は2013年には3.85%でしたが、その後は右肩上がりに上昇し、2022年には9.13%となっています。このデータから、インターネット上での商品購入が広まっていると言えます。

D2Cでは、前述のとおりECサイトを始めとしたデジタル販売を主戦場とします。インターネットによる通信販売が広まるにつれて、デジタルとの相性が良いD2Cのビジネスも普及していると考えられます。

SNSによる双方向的なコミュニケーションの普及

総務省の「情報通信白書」によると、2018年時点で7,310万人だった日本におけるSNSの利用者数は、2022年には1億200万人まで急増しました。SNSの利用者数が増えるに伴い、SNSを介した双方向的なコミュニケーションも広まっています。

前述のとおり、顧客とダイレクトに接点を持つことが「D2C」における特徴の1つです。その手段の1つとして、SNSで顧客とコミュニケーションを図り、ニーズや悩みを直接汲み取ったり、ブランドの価値観を伝えたりする動きが広まっています。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

D2Cの成功事例

D2Cといっても、商材やビジネスモデル、マーケティングの方法はさまざまです。

日本でよく取り上げられる企業を、化粧品・アパレル・食品の3つの分野から簡単に紹介します。

1)BULKHOMME(バルクオム)

1つ目が、メンズコスメブランド「BULK HOMME(バルクオム)」(株式会社バルクオム)です。

洗顔料や化粧水、トリートメントやシャンプーなど、男性向けスキンケア化粧品を販売。木村拓哉さんや窪塚洋介さんを起用したテレビCMは、ご覧になった方もいるでしょう。

売上は非開示ですが、2017年の実績は6億円。2018年には見込みで10億円の大台に達していたようです。直近の決算では、2020年9月期の売上高が前期比2倍で推移。黒字転換も実現して、成長軌道に乗っているようです。弊社スタッフがバルクオムの方にお話をお伺いしたところ、「2021年時点の年間売上は35億円ほどに達している」とのことでした。

同社の売上の8割を支えるのが、オンラインでの販売。なかでも、自社ECサイトからの定期購入を主体とした、サブスクリプション型のビジネスモデルです。

累計20万人以上がサブスクリプションで購入、年間の平均注文回数は6.5回に及ぶそうです。

(「『世界No.1メンズスキンケアブランドに』。売上2倍成長のバルクオムが見据えるグローバル戦略とは【野口社長インタビュー】」より)

2020年には総額で約15億円の増資や融資を受けるなど、大規模な調達を発表しました。これまで調達した資金は、テレビCMやネット広告、インフルエンサー活用などマーケティングに積極的に投資してきたようです。

コスメやサプリメントなど健康美容業界でD2Cを営む企業としては、この他にも「マナラ化粧品」や「北の達人コーポレーション」、「FUJIMI」(パーソナライズスキンケア)などが国内では有名です。

2)Minimal(ミニマル)

2つ目が、チョコレートブランド「Minimal(ミニマル)」(株式会社βace)です。

カカオ豆の仕入れからチョコレートづくりまで、商社や加工メーカーを省いて、自社工房で職人達が手仕事で行っているのが特徴です。アフリカはじめカカオ生産者のいる現地に出向いて適正な価格で買い付け、技術支援で経済的な自立を促すなどエシカルさも重視。

おいしさはもちろん、産地や作り手のストーリーが共感を呼び、30-40代を中心に「コト消費」を重視する層や感度が高い層の支持を集めています。

2014年のローンチから注力したのは、自社店舗での販売。渋谷区など都内の高級住宅地に店を構え、接客や試食での顧客のダイレクトな反応から、ニーズや売れ筋を探るなど、現場でPDCAを回していくのに注力したそうです。

2020年からはコロナ禍も受けて、自社ECサイトでの販売も本格的に展開。おうち時間での“ご褒美スイーツ”の需要をとらえ、「チョコレートレアチーズケーキ」はじめヒット商品を出しました。広告は積極的には活用せず、PRによるメディア露出や店舗でのブランド体験からの口コミなど、オーガニックな広がりを重視してきたようです。

売上は開示していませんが、2020年はコロナ禍にかかわらず「店舗2店の売り上げが前年比40~50%増、ECは3~4倍に伸びた」(Marketing Native記事より)など、事業が成長しているのが分かります。

食品でD2Cを営む企業としては、この他にも「ベースフード」(完全食)や「スナックミー」(おやつのサブスクリプション)などが国内では知られています。

3)COHINA (コヒナ)

最後に紹介するのが、女性向けアパレルブランドの「COHINA(コヒナ)」(株式会社newn)です。

COHINAの主な顧客は、身長155cm以下の小柄な女性。小柄な女性にも似合う服に特化して、主にECサイトで販売しています。「サイズが小さいと、似合う服を探しにくい」という明確な課題を解決する商品が、顧客の心をつかみ成長してきました。

2018年の創業から、2019年3月には月商5,000万円を突破。2021年には、創業から3年間で月商1億円超へと急成長しました。

テレビCMの放送や東京ガールズコレクションへの出場など、大規模なマーケティング施策も目立ちますが、創業当時から変わらず力を入れているのは、SNS上での顧客との対話だそうです。

フォロワー数17万人(2021年2月時点)を突破したInstagramでは、身長155cm以下のスタッフが出演するインスタライブ配信を、365日休むことなく実施。顧客からの悩み相談に対応するなど、ユーザーとのコミュニケーションを積極的に取っています。

SNSやライブストリーミングを通じての、既存顧客の「ファン化」が、急成長の原動力となりました。

アパレルでD2Cを営む企業としては、この他にも「FABRIC TOKYO」(オーダーメイドスーツ)や、元AKB48小嶋陽菜さんが作った女性向けブランド「Her lip to」などが国内では有名です。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

D2Cのビジネスモデルに見られる特徴

前章で解説した「自社オリジナル商品を、独自ドメインのECサイトで販売する」という事業モデルだけに注目すれば、メーカーが運営しているECサイトとも共通していますね。

メーカー通販では、美容・健康分野を中心に「単品リピート通販」という業態も、1980年代から盛り上がりを見せていました。「やずや」や「オルビス」などが有名です。

(単品リピート通販とは)健康食品や化粧品などリピート性のある商材を、EC通販で顧客に直接販売している事業を指すことが一般的です。

(「単品リピート通販とは?総合通販との違いや市場規模、成功のポイント、事例を解説」より)

- 一度購入した顧客には、メールやDMなどで商品の良さや開発の背景、会社の理念や世界観などを伝えていく

- 顧客と直接に交流しながら結びつきを深め、一人の顧客と長期間付き合いリピート購入してもらうことで、LTV(ライフタイムバリュー)を伸ばしていく

という収益モデルは、D2Cとも近いように感じます。

このような共通点から、広告・マーケティング業界では「単品通販・D2C」や「単品通販(D2C)」などと表記する例も見つかるほどです。

広告ドリブン VS SNS・コミュニティ活用

では何が違うのか?

明確な差異は表現しにくいですが、あえて言語化するなら、商品開発やマーケティングの背景にある哲学や考え方でしょう。

(D2Cとは)″新しい消費の価値″を持つミレニアル世代以下のターゲットに対し、ユニークな世界観を下敷きにしたプロダクトとカスタマーエクスペリエンス、SNSや店舗を通じた顧客とのダイレクトな対話、垂直統合したサプライチェーンを武器に、VCから資金調達を行い、短期間に急成長を目指すデジタル&データドリブンなライフスタイルブランド

(「D2C 『世界観』と『テクノロジー』で勝つブランド戦略」(佐々木康裕)より)

と定義だけでは抽象的ですが、一例を挙げると顧客とのコミュニケーションの方法です。

単品リピート通販は、新規顧客を獲得するため広告費を大量に投入するのが前提の事業モデルです。一方D2Cブランドは広告は活用しつつもオーガニック(広告以外)の集客チャネルにも力を入れる企業が多いようです。

- Instagramをはじめ自社のソーシャルメディアのアカウント運用に力を入れる

- 社長やスタッフがTwitterなどで数万人単位のフォロワーを抱える「インフルエンサー」

- 自社製品を愛用してくれている有名人や専門家などに「アンバサダー」として発信してもらう

など、SNSやコミュニティを活用したコミュニケーションが得意な企業が多い印象です。

世界観・ストーリーへの共感が、優位性をつくる

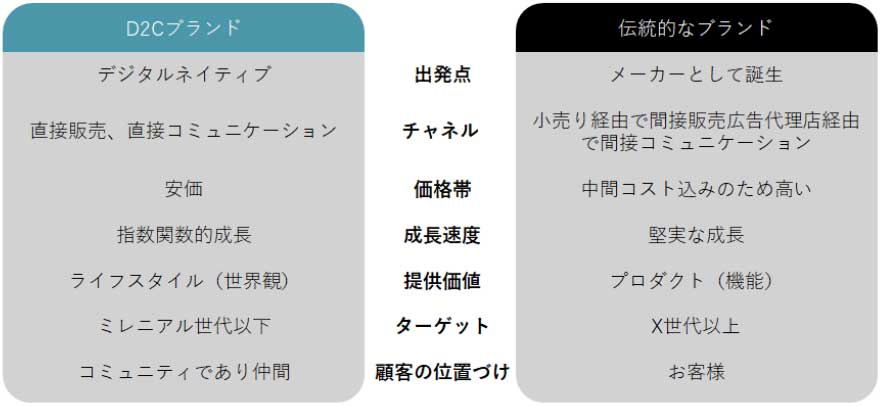

上述の書籍では、アメリカなどでの企業事例をもとに、D2Cブランドと伝統的なブランドとの違いを解説しているので、詳しく知りたい方はご一読ください。

D2Cブランドと伝統的なブランドの違い

「D2C 『世界観』と『テクノロジー』で勝つブランド戦略」(佐々木康裕)より

革新的な部分は米国で成長しているD2C企業が、ブランドの世界観に「社会的意義」を強く織り込んでいること。

例えば「EVERLANE(エバーレーン)」というアパレルブランドは、ファッション業界で蔓延する「途上国での児童労働」や「工場での水の大量使用」などを問題視。そこから「徹底的な透明性」を掲げ、製造工程や環境負荷、果ては原価までも公開するオープンな姿勢が、特に若い世代の顧客の人気を集めているそうです。

他にも、メガネを販売する「Warby Parker (ワービーパーカー)」は、「見る権利は全ての人にある」というミッションを掲げています。そのミッションを単なるお題目とせず、スタートアップ当初から「メガネが1つ売れるたび利益の一部を途上国へ寄付する」という社会貢献に取り組んでいます。

これらの「社会的意義」は1つの例ですが、米国で成功していると言われるD2Cブランドには、顧客が共感しやすいストーリーや世界観を形づくり、企業姿勢やプロダクトなどを一貫させることによって、マーケティングにおいても優位性を保っている企業が多い印象です。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

D2Cを成功させるポイント

成功事例を踏まえ、D2Cビジネスを成功させるポイントを4つ紹介します。

D2Cと相性が良い商品を選ぶ

インターネットで購入されやすい傾向が高い商品が「D2Cビジネスと相性が良い商品」といえます。ネットで購入されやすい商品を取り扱う方が、それだけ見込み客の母数が大きい上に、成約にもつながりやすいためです。

判断基準としては、前述の「電子商取引に関する市場調査」が参考となります。たとえば、「書籍、映像・音楽ソフト」のEC化率は52.16%と高い一方で、「自動車、自動二輪車、パーツ等」のEC化率は3.98%と非常に低いです。この場合、EC化率が高い前者の方が、D2Cビジネスに適していると考えることができます。

「EC化率が高い=D2Cビジネスに適している」と一概には言えないものの、一定の判断基準としては機能すると考えられます。

※出典:電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました(経済産業省)

ブランドイメージを構築する

ブランドイメージとは、自社や自社ブランドに抱く印象を意味します。たとえば「高級感がある」、「おしゃれで使い勝手が良い」などが該当します。

インターネット上には、同じジャンルの商品がたくさん存在します。そのため、ブランドイメージがないと、価格や機能性のみで他の商品と比較されるため、自社ブランドが選ばれる確率が低くなる可能性があります。

特にD2CではAmazonや楽天をはじめとした大手プラットフォームを利用せず、自社ECサイトで販売・集客を行う場合が多いです。大手サイトの集客力を活かせないため、消費者に選んでもらうためには、より一層「どのようなブランドなのか」を打ち出し認知してもらった上で、競合商品との比較検討で勝つ必要があります。

自社のブランドイメージを構築すると、数あるブランドの中から選んでもらいやすくなる上に、購入後も印象に残りやすくなるため、リピート率の向上も期待できます。

ブランドイメージを構築するには、ECサイトやSNS、広告などの接点において、共通した世界観を打ち出すことが求められるでしょう。

ユーザーの声を商品やプロモーションに反映する

顧客とのコミュニケーションを通じてユーザーの声を聞き、その内容を踏まえた商品開発やプロモーションを図ることもD2Cでは重要な要素です。

コミュニケーションの具体的な手段としては、主に下記が挙げられます。

- ファンコミュニティの運用

- オフラインイベントやセミナーの開催

- SNSでの情報発信・交流

- メルマガの配信

他にも、LINE公式アカウントによる悩み解決情報の提供、専門家(美容分野ならば栄養士など)によるカウンセリングなどを行うD2Cブランドもあります。

顧客とのコミュニケーションを取ることで、ニーズや悩みに対する理解を深められます。また、ニーズや悩みを踏まえて商品開発・プロモーションを行うことで、顧客満足度やブランドロイヤルティ向上によるリピート率・LTVの向上、口コミや紹介による新規顧客の獲得なども見込めるでしょう。

顧客体験を向上させる

D2Cブランドの成功には、顧客満足度やブランドロイヤルティの向上により、リピート率などを高める施策が求められます。その手段には、前項で紹介した「コミュニケーションやユーザーの声の重視」に加えて、「顧客体験(CX)の向上」もあります。

顧客体験とは、顧客が商品を認知してから、購入後に利用するプロセスにおける一連の体験です。消費者は顧客体験を通じて、以下5つの経験価値を受けるとされています。

- 感覚的価値:五感で感じる価値。良い香りや美しいデザインなど。

- 情緒的価値:心の内面で感じる価値。楽しさや感動、安心など。

- 知的価値:創造力や知的好奇心から生まれる価値。使用によって能力が高まると感じられる商品など。

- 行動に関する価値:未経験の行動によって感じる価値。体験型アクティビティや習い事など。

- 社会的経験価値:集団への所属から得られる価値。会員限定の特別感やファン同士の同族意識など。

広告のデザインやWebサイトの操作性、イベント開催などによって、上に挙げた経験価値を与えることが重要です。こうした顧客体験を提供することで、顧客ロイヤルティやLTVの向上などを実現し、D2Cブランドの成功に近づくでしょう。

ただし、最初から高品質な顧客体験を提供することは難しいため、試行錯誤を繰り返しながら顧客体験の向上に務めることが大切です。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

D2Cが失敗する要因・注意点

成功事例ばかりが取り上げられるD2Cビジネスですが、失敗するケースも少なくありません。D2Cビジネスを成功させるには、成功要因と同時に失敗要因も理解し、失敗のリスクを軽減することも重要です。

この章では、D2Cビジネスが失敗する3つの要因を紹介します。

ビジネスモデルの設計が甘い

根本的な要因として、ビジネスモデルの設計が甘いことが挙げられます。

たとえば、D2Cに適さない商品ジャンルを選んでいたり、ポジショニングやターゲティングといったマーケティングの基本的な戦略設計が不十分であったりすることが挙げられます。また、競合他社や顧客ニーズの分析が不足している、もしくは分析結果が誤っている場合にも、同様にD2Cビジネスは失敗に終わりやすくなります。

D2Cビジネスの失敗を避けるには、最低でも以下の項目を押さえた上で、ビジネスモデルを設計することが不可欠です。

- D2Cに適した商品を選定する

- ポジショニングやターゲティング、ペルソナ設計などを行うする

- 競合他社や顧客の分析を行う

上記の実施が厳しい場合は、D2Cビジネスに詳しい専門家に相談することがおすすめです。

以下の記事でも、サブスクリプションではありますが失敗事例を記載していますので、よろしければご覧ください。

新規顧客の獲得方法が確立できていない

2つ目の要因として、新規顧客の獲得方法が確立できていないことが挙げられます。どれほど素晴らしい商品やビジネスモデルがあっても、新規顧客の獲得方法が確立できていないと、顧客が増えないため売上が立ちません。

たとえば、D2Cを始める際に「インターネットで宣伝さえすれば商品は売れる」という誤った考えを持ってしまう方も一定数います。以前、弊社にお問い合わせしていただいた企業の担当者様も、事前リサーチを十分に行っておらず、「店舗で販売している商品をネット販売すれば売れる」と考えていました。

他のビジネス同様、D2Cのビジネスも簡単ではありません。単純に商品をインターネットで販売するだけでは成功しないケースがほとんどです。

ECサイトなどのWeb上に商品を出すだけでなく、どのような方法(広告、SEO、SNSなど)で新規顧客を獲得するかを検討することが失敗のリスクを軽減する上では不可欠です。新規顧客の獲得方法を検討する際には、商品のジャンルやターゲットの属性に応じて検討することがポイントとなります。たとえばトレンドを追うのが好きな若者層がターゲットならば、直近で流行しているSNSで宣伝する、60代以上のシニア層がメインターゲットなら、新聞広告やTVCMを使って宣伝する、など方法が考えられます。

CRM施策が不十分

D2Cのビジネスを長期的に成長させていくには、新規顧客の獲得数を増やすことに加えて、獲得した顧客のリピート率を高める・継続的に利用してもらう必要があります。

ただし、1回商品を販売しただけでは、積極的なリピートは期待できません。リピートを促す(リピート率を高める)には、CRM施策が不可欠です。CRM(Customer Relationship Management)とは、既存顧客との良好な関係性を構築し、顧客ロイヤルティや顧客満足度の向上を図ること、またはそのツールを意味します。

具体的には、初回購入した顧客に対する定期購入への引き上げや、何回か購入してくれている顧客の「ファン化」が考えられます。特に重要なのが「定期購入への引き上げ」です。なぜならば、一度定期購入に加入した顧客には現状維持バイアスが働き、離脱しにくくなるためです。実際、一部のケースでは定期購入している顧客のリピート率は90%を超えるというデータもあります。

定期購入への引き上げ施策には、メルマガの配信やLINE公式アカウントでの情報発信、同梱物の作成・送付などがあります。顧客の購買履歴などをもとに、ニーズに応じた情報提供やアプローチを図ると効果的です。

リピート率を高めるCRMの施策については、以下の記事でもくわしく解説しています。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

D2Cビジネスのまとめ

本記事で解説したように、D2Cビジネスには既存ビジネスとは異なる特徴があります。成功のポイントや失敗要因も変わってくるため、D2Cビジネスの特徴を捉えた上で、戦略設計や商品選びを図ることが重要となるでしょう。

「D2C業界初心者で会議についていけない」「まず基本が知りたい」方向けに、

D2C事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら