カゴ落ちとは、カートに商品を入れたものの、購入せずに顧客が離脱する現象を意味します。入力フォームの使いにくさや分かりにくさなどの原因があり、入力ボタンの改善やフォーム内容表記の改善などの対策が効果的です。カゴ落ち率の計算方法・平均やカゴ落ちの原因および対策をわかりやすく解説します。

カゴ落ち顧客へのSMS配信など、D2C企業の鉄板SMS施策のやり方や効果をまとめました。

⇒解説資料はこちら

カゴ落ちとは?

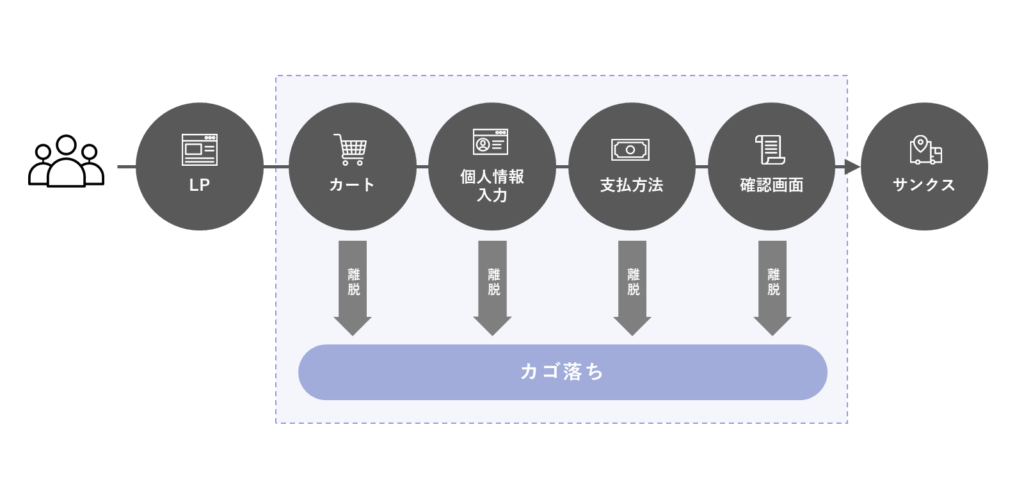

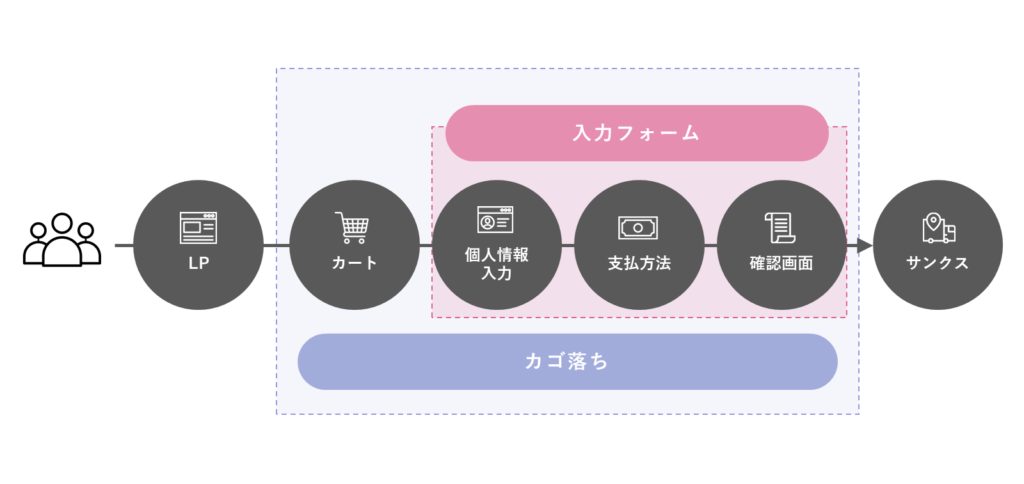

カゴ落ちとは、ECサイトで商品をカートに入れたにもかかわらず、購入に至らずに顧客が離脱する現象です。具体的には、「カート(カゴページ)」→「個人情報入力」→「支払方法の入力」→「確認画面」と続く入力フォーム全体のうち、いずれかのページでユーザーが離脱した場合にカゴ落ちとなります。

来店予約ページや資料請求のページまで到達したものの、入力途中で離脱することも、広義の意味でカゴ落ちと言えるでしょう。

一般的に、興味がない商品をわざわざカートに入れることは考えにくいため、カゴ落ちしたユーザーの購入意欲は高いと考えられます。そのため、送料・手数料がわからない、セキュリティが不安、フォーム入力が面倒そう、などユーザーの懸念を払拭することで、カゴ落ちする事態を防ぎ、購入率を高めることが可能です。

カゴ落ちは、本来得られる可能性が高い収益を逃している「機会損失」の状態であるといえます。機会損失を回避し、購買意欲のある顧客を逃さず確実に収益につなげるための手段としてカゴ落ち対策は重要です。

カゴ落ち顧客へのSMS配信など、D2C企業の鉄板SMS施策のやり方や効果をまとめました。

⇒解説資料はこちら

カゴ落ち率の計算方法と平均の数値は?

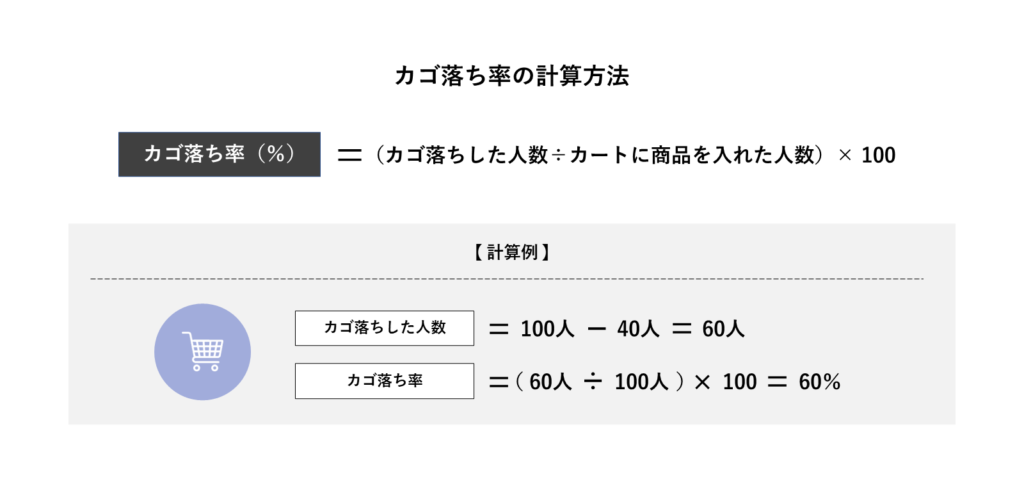

カゴ落ち率を計算するためには、まずカゴ落ちした人数を以下の計算式により求める必要があります。

- カゴ落ちした人数 = カートに商品を入れた人数 − 商品の購入者数

カゴ落ち率は、以下の計算式で算出できます。

- カゴ落ち率(%) = (カゴ落ちした人数 ÷ カートに商品を入れた人数) × 100

たとえばカートに商品を入れた人数が100人、商品の購入者数が40人の場合、カゴ落ち率は以下のとおりです。

- カゴ落ちした人数 = 100人 − 40人 = 60人

- カゴ落ち率 = (60人 ÷ 100人) × 100 = 60%

ちなみに、カゴ落ち対策のツール「CART RECOVERY」を利用する850サイトを対象に行われた調査によると、カゴ落ち率の平均は64.7%です。

出典:「<調査報告>ECサイトのカゴ落ち率は平均は約64.7% ~ イー・エージェンシー」

カゴ落ち顧客へのSMS配信など、D2C企業の鉄板SMS施策のやり方や効果をまとめました。

⇒解説資料はこちら

カゴ落ちする原因は?

Baymard Instituteの調査によると、カゴ落ちする主な原因は以下のとおりです。

- 送料や手数料などの追加費用が高い

- アカウントを新規で作成する必要がある

- 配送までの期間が長い

- クレジットカード情報を預けられるほど信用できない

- 購入完了までのプロセスが長すぎる

- 合計注文金額を事前に確認または計算できない

- Webサイトのエラー

- 返品対応への不満

- 支払方法が少ない

出典:「48 Cart Abandonment Rate Statistics 2023 – Cart & Checkout – Baymard Institute」

また、弊社がお客様とのやり取りを通じて、以下に挙げたものもカゴ落ちの理由であることが判明しています。

- 注文フォームが入力しにくい

- 注文フォームが長い

- 後から買おうと思った

カゴ落ち顧客へのSMS配信など、D2C企業の鉄板SMS施策のやり方や効果をまとめました。

⇒解説資料はこちら

カゴ落ちを解消する鉄板の対策10選

前章でお伝えした原因より、購入手続きの際に不安や手間を感じると、ECサイトやLPに訪れたユーザーは離脱しやすい(カゴ落ちする)といえます。原因をもとにカゴ落ちを解消する対策を10つ取り上げ、対策ごとに顧客の心情を踏まえて重要なポイントを解説します。

お客様情報入力ボタンを改善する

カゴ落ちの中でも特に離脱しやすいのが、入力フォームの手前の「カゴページ」で、離脱率は約40%といわれています。主な離脱原因は、ユーザーが入力の面倒さを感じたり時間がかかることを懸念するためです。

そのため入力フォームへ遷移する際のお客様情報の入力ボタンを変更することで、ユーザーの懸念が解消され、個人情報や支払方法の入力ページに進んでもらいやすくなります。ボタンの改善だけで平均で5%の改善ができます。

具体的には、ボタンの吹き出しで入力の簡単さを訴求する、ボタンの文言を一目でわかるシンプルなものにする、などの対策です。ユーザーの懸念を解消し、個人情報や支払方法の入力ページに進んでもらいやすくなるでしょう。

会員登録なしでも購入できるようにする

商品購入に会員登録(アカウント登録)が必須だと、ユーザーに「面倒だから今度で良いな」と思われてしまい、カゴ落ちする可能性が高まります。そのため、会員登録をしなくても商品を購入できるようにすることで、カゴ落ち率の改善が見込めます。

どうしても会員登録をしてもらう必要があるケースでは、簡単に行えるようにボタンや入力フォームを設計しましょう。

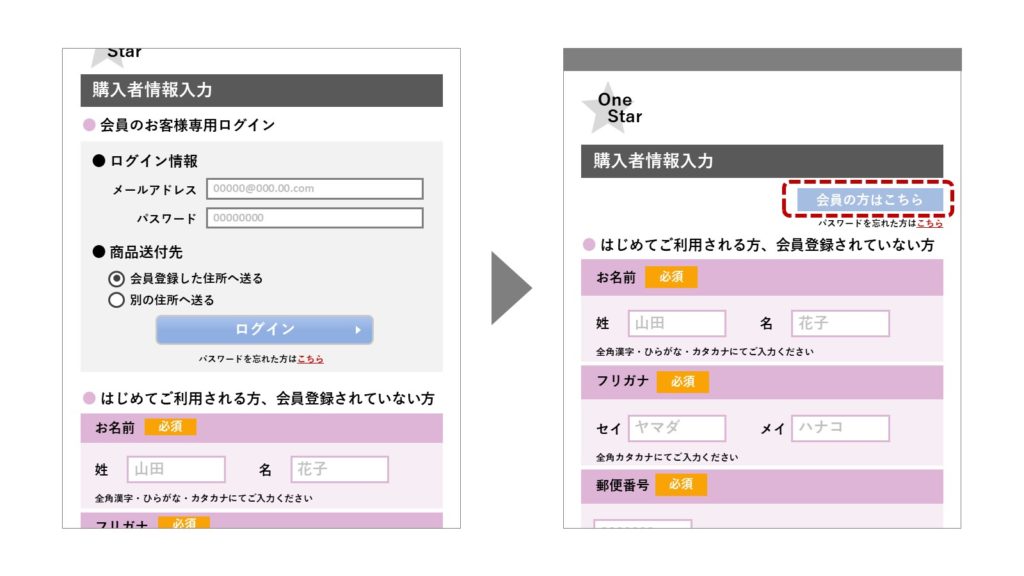

既存顧客用の、会員ログイン導線はシンプルに

上述のように、会員登録なしでも買えるようにすることが重要ですが、システム上会員登録が必要な場合は、既存顧客用の導線(ログイン情報の入力フォームなど)をシンプルにすることも重要です。なぜなら、画面上部に既存顧客向けの導線が目立つように配置されていると、新規顧客向けの導線が相対的に目立たなくなり、カゴ落ち率が高まるためです。

一般的に、新規顧客と比べて既存顧客は、導線さえあれば強く誘導しなくても商品購入の手続きに進んでくれる傾向があります。そのため、既存顧客向けの導線は「会員の方はこちら」などのボタン程度のシンプルなものに留めて、その分だけ新規顧客向けの導線を目立たせることが大切です。

既存顧客向けの導線をシンプルに変更する

送料or合計金額を早めに伝える

弊社が200人を対象に行った調査では、入力フォームで離脱する理由として「送料・手数料が気になる」という回答が1位(15.2%)でした。情報入力や支払い方法を選ぶタイミングで、「送料や手数料込みの総額がどのくらいになるか分からない」ことを不安に思い、入力をやめた(カゴ落ちした)ユーザーが多く見受けられました。

以上より、カゴ落ちを回避するためには、できるだけ早いタイミングで送料や合計金額を伝えて、ユーザーの不安を取り除くことが重要です。具体的には、離脱率が高いカゴページで送料や合計金額を表示するのがおすすめ。ユーザーに安心して入力を進めてもらえるため、効果的にカゴ落ちを改善できるでしょう。

間違った時点でエラー表示が出るようにする

入力完了した後にエラーがでて決済できなくなったり強制終了したりすると、ユーザーに「また情報を入力するのが面倒くさい」、「またエラーが起きるかもしれないから不安」という心理が働くおそれがあります。その結果、商品購入を断念する、もしくは他のサイトを利用することでカゴ落ちする事態になります。

また、エラーの原因がわかりにくい場合も、どうすれば先に進めるか分からなくなるため、カゴ落ちしやすくなります。

こうした事態を防ぐためには、間違った時点でエラー表示が一目でわかるように表示することが重要です。たとえばハイフンが必須の入力項目であれば、入力が完了したタイミングでエラーを表示することで、すべての項目を入力して送信完了後にエラーが出る事態を防げます。

エラーをわかりやすく表示する、エラーを未然に防ぐ手段として「EFO(入力フォームの最適化)」を試してみるのもおすすめです。

サイトの安全性の強化

ユーザーにとってネットショップの安全性は特に気になるポイント。個人情報を入力する以上、安全に利用できるサイトでないと利用したくないと考えるのが自然です。

ECサイトの安全性(セキュリティ対策)を強化し、それをユーザーに訴求することで、カゴ落ちの解消につながるでしょう。具体的には、常時SSL対応やSSL証明書のロゴ表示不、正アクセスの検知サービス導入などの施策が効果的です。

クレジットカードの名義人とセキュリティコード入力を追加する

入力フォームの項目にクレジットカードの名義人とセキュリティコードを追加する施策も、カゴ落ちを改善する上で効果的です。

一般的に、クレジットカード決済で最低限必要となる情報は「カード番号」と「有効期限」の2つ。「必須ではない項目をわざわざ追加して意味があるのか」、「入力項目を増やすことはかえって逆効果にならないか」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、弊社の改善事例ではCPAがおよそ4%改善しており、その効果は実証済みです。

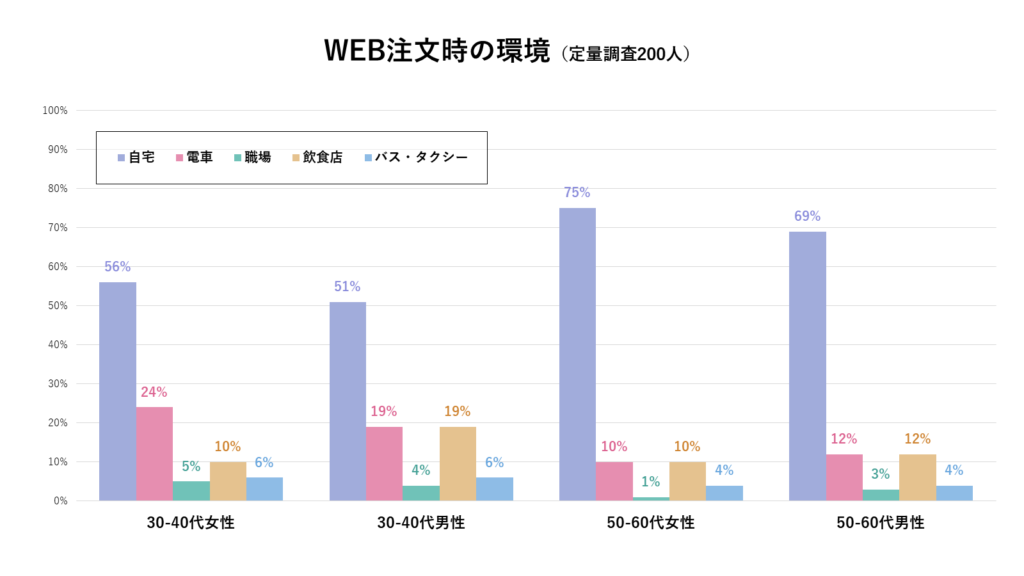

不要な項目を追加することでカゴ落ちを改善できる理由は「安心感があるから」。弊社が行ったユーザー調査では、30〜40代の約50%が電車や職場といった自宅以外の場所でWeb注文を行っていることが明らかとなりました。それに伴い、カード情報を他人に見られる可能性が高まっており、それを不安に思う方は増えていると考えられます。

WEB注文時の環境調査(弊社実施)

こうした背景から、なりすまし対策に効果的なクレジットカードの名義人とセキュリティコードの入力項目を設置することで、ユーザーに「外出先でも安心してECサイトを利用できる」という心理が働くといえます。その結果、セキュリティ不安が理由の離脱を回避できると考えられるでしょう。

決済手段を増やす

SBペイメントサービスが1,986人を対象に行った調査によると、最も利用する支払方法がない場合、男性では63.5%、女性では61.3%が他のECサイトで同じ商品を購入すると答えています。

出典:「【調査結果】ECサイトで希望の決済手段がない場合の離脱率は? SBペイメントサービス」

以上の調査データより、決済手段が少ないほど、カゴ落ち率は高くなるといえます。少なくとも、クレジットカードや電子マネー、商品代引き、コンビニ決済などの主要な決済手段を揃えましょう。また、取り扱う商品や顧客層に応じて、ニーズがあると考えられる決済手段を増やすこともおすすめです。

配送可能日を柔軟にする

配送を急いでいる顧客の場合、配送日次第で購入の意志が変わることがあります。そのため、配送日の選択肢を多く提示できれば、カゴ落ちを防ぎやすくなるといえます。

また、配送方法に柔軟性を持たせることもカゴ落ち対策として効果的。急いでいる人向けの翌日配送や、受け取り方法を複数用意しておくなどの対応が考えられます。よくある質問やQ&Aを活用して、事前に翌日配送などの顧客にとってメリットがある対応ができる旨をフォーム入力前に知ることができれば、迷っている人の購入率を高められるでしょう。

返品条件をわかりやすく明記する

顧客から見て返品条件が明記されていない場合、注文していない商品や不良品などが届いても、代金を返金してもらえないリスクがあります。そのため、不安を払拭できずに購入を諦めてカゴ落ちする事態が考えられます。

返品の条件をわかりやすく、かつすぐに視認できる場所に明記することで、顧客の不安を解消し、離脱防止につながります。

カゴ落ちメールを送る

カゴ落ちメールとは、カゴ落ちしたユーザーに対して、カートに商品が残っていることをリマインドするために送るメールです。カゴ落ちした顧客の中には、さまざまな理由で後から商品を購入しようと考えている人も一定数います。そのため、リマインドすることでカゴ落ちする人数を減らせるでしょう。

特に、商品数が多岐にわたり趣味嗜好で購入するジャンルのECサイトや、特定の商品に特化していてリピート割合が多いECサイトでは、カゴ落ちメールの配信によって高い効果を見込めます。実際の事例からも、CVR10%超えという大きな成果が期待できるといえます。

参考:EC業界で流行りの「カゴ落ちメール」とは?実現方法と効果を出すコツ 通販通信ECMO

カゴ落ちメールの配信内容やタイミングなどは自由に設定できるため、ターゲットや商品の特性に応じて最適化することがポイントです。

新規顧客の獲得ももちろん重要ですが、一度興味を持ったユーザーに購入してもらえるよう対策することで、効率的な売上げ向上に繋がります。「自社でのフォーム改善が難しい」「ツールを導入したけれどうまくいかない」などCVRの改善にお困りの際はぜひご相談ください。

カゴ落ち顧客へのSMS配信など、D2C企業の鉄板SMS施策のやり方や効果をまとめました。

⇒解説資料はこちら