年間での売上目標を達成するために、しっかりと実行したいのが既存顧客への販促。

多額の広告費がかかる新規獲得と比べて、CRMの費用対効果が高いのはよく知られていますが、施策を「やりきっている」通販会社が意外に多くない印象も。

アクティブ顧客への3大”鉄板”キャンペーンと、同梱物・DMなどメディアを使い分ける方法、年間計画へと落とし込む考え方をお伝えします。

300社以上の支援実績からロイヤル顧客を育てる方法をわかりやすくまとめました。

⇒解説資料はこちら

あらゆるキャンペーンのなかで効果的だった、3大“鉄板”施策

アクティブ顧客にクロスセルやアップセルを働きかけるうえで有効なのが、「歳末」や「誕生月」など特定のタイミングに合わせたキャンペーン施策。

あらゆるキャンペーン施策にトライしたなかで、商材や顧客属性など問わずいずれの通販会社でも効果的だった、3つの鉄板施策を見ていきましょう。

施策1:お誕生日キャンペーン(顧客の誕生月)

レスポンスがダントツなのは、ご存知の方も多い誕生日(バースデー)施策。

誕生日をお祝いするメッセージを送付。

ご愛顧への感謝の気持ちとして、「お誕生日月は○割引」や「△△をプレゼント」といった特典をうたいます。

誕生日付近は「お祝い」「ご褒美」といった趣旨で、購買行動が起こりやすいもの。

単独DMを送ると、10%前後のレスポンスが出た事例もあります。

短期的な売上アップより長期的なロイヤルティの向上を目指す場合は、DMとともにちょっとしたプレゼントを贈ることも。

販売色を抑えて、顧客の誕生日をお祝いするテイストを強めます。

※なおロイヤルティを重視する会社では、既存顧客の気持ちが離れてしまうのを懸念して、「売り」を強めないこともありますが、「お得に商品を買える」訴求は継続購入にマイナスに働かない場合もあり、仮説をデータで検証することをお薦めしています。

施策2:年末年始キャンペーン(12-1月)

続いて効果が高いのは、12月から1月まで年末年始にかけてのキャンペーン施策。

年末だと「歳末大感謝」や「年末売り尽くし」、年始には「お年玉キャンペーン」や「福袋企画」といった名目で、主にまとめ買いやセット購入を促進します。

年末は、ボーナスシーズンということもあって、通販や店舗を問わず買い物が起こりやすい時期。

年始も、「初売」や「福袋」に代表されるように、”お財布の紐が緩みやすい”きっかけを作りやすい時期です。

施策3:サマーキャンペーン(6-7月)

年末年始には劣りますが、6月から7月にかけて夏のボーナスシーズンも、購買行動が起こりやすい時期です。

DMのレスポンスが、通常期の「2倍以上」に高まることも珍しくありません。

この時期に特に有効なのが、まとめ買いの促進。

「3個買ったら、1個無料でプレゼント」など、セットでの購入がお得になるようにキャンペーンを設計します。

ほとんどの会社は定期購入を促進していますが、顧客のニーズとしては「毎月定期的に商品が届く」のを希望する層と、「お得な時期に1年分まとめて買う」などまとめ買いに関心が高い層に分かれます。

12-1月や6-7月のボーナスシーズンは、この「まとめ買い希望」の顧客をターゲットとして、キャンペーンを展開するとよいでしょう

300社以上の支援実績からロイヤル顧客を育てる方法をわかりやすくまとめました。

⇒解説資料はこちら

「同梱物」と「単独DM」の使い分けは?3ステップで着手

前章で挙げた3つの鉄板キャンペーン、もし1つでも漏れている施策があれば、すぐにでもチラシを制作して、商品発送時に添付する「同梱物」で展開しましょう。

既に実施している会社は、さらに発展的な施策にどのような順番で取り組んでいけばよいのか?

オフライン(紙媒体)で着手する、3つのステップで解説していきます。

ステップ1:同梱物で”鉄板”キャンペーンを

同梱物は、DMとは違って発送費用がかかりません。

もちろんチラシの印刷費用がかかりますし、物流センターを外注している場合は追加での梱包費用(内製化している場合は追加の工数)がかかる場合もありますが、追加費用は合計でも1部あたり10円にも満たないことが多いでしょう。

もし1万人の顧客に発送したら、かかる追加費用は10円×1万部=10万円。

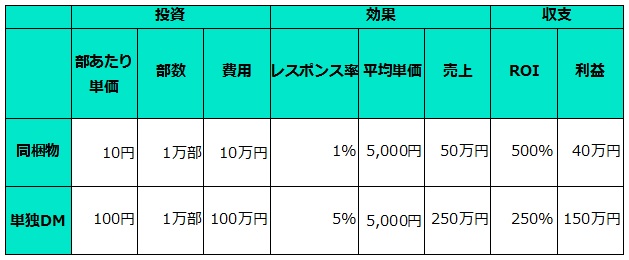

(※具体的な計算は、以下のシミュレーション比較の表をご参照ください)

仮にレスポンス率が1%・平均受注単価が5,000円だったとしても、売上は1万人×1%×5,000円=50万円。

ROIは、50万円÷10万円=500%と高い水準です。

もし実施していない場合は、その分売上の機会ロスが発生していると、捉えてよいでしょう。

短期的な収支を改善するために、同梱物の追加は最も効果的な手段の1つです。

同梱物と単独DMのシミュレーション比較

ステップ2:単独DMにもチャレンジ

同梱物で3大キャンペーンを実施している通販会社は多いですが、キャンペーン単体でDMを郵送しているとなると、その割合は減るでしょう。

DMを郵送すると、1部あたりの印刷・発送費用は合計で100円前後。

1万人の既存顧客に送るなら、約100万円の費用が発生します。

それでも、同梱物とは異なりレスポンス率が圧倒的に高くなります。

レスポンス率が5%出たとすると、売上は1万人×5%×5,000円=250万円。

ROIは、250万円÷100万円=250%と、先ほどの同梱物のケースには劣りますが高い水準です。

同梱物だけでキャンペーンを実施すると、追加コストがほとんどかからないので費用対効果は高くなります。

しかし、レスポンス率にはどうしても限度があるので、売上の伸び幅が限られてしまいます。

売上アップの幅を最大化したい場合は、鉄板3大キャンペーンについては単独DMの発送をぜひ検討し

ましょう。

ステップ3:自社に合った、時期やイベントにトライ

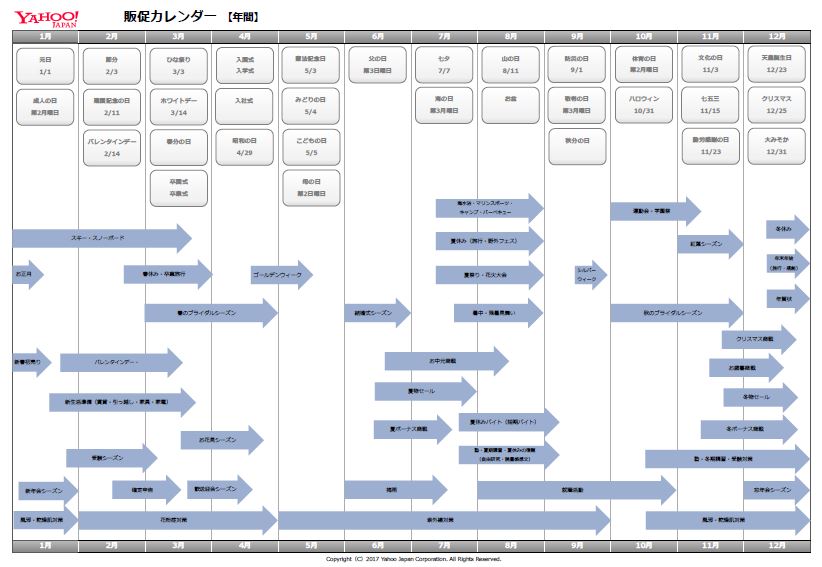

誕生日・年末年始・サマーキャンペーン以外にも、キャンペーンを展開できる時期やイベントはあります。

化粧品や健康食品の会社で馴染みがあるのが、母の日(5月)や父の日(6月)。

他にも、バレンタインデー(2月)や新生活(4月)、七夕(7月)など、さまざまな季節の行事があります。

(参考:Yahoo!販促カレンダー)

これらの時期やイベントに合わせた施策には、私たちも何度かトライをしました。

しかし、単独でDMを送った場合は、父の日・母の日を除いては継続可能なROIを記録することはできませんでした。

一方同梱物ならば、費用対効果が見合うレスポンスの水準はぐっと抑えられます。

3大キャンペーンを実施した後は、別の時期・イベントに即したキャンペーンについて、同梱チラシを作ってトライしてみましょう。

たとえばウコンの健康食品を展開している会社なら、「忘年会シーズンに」といった打ち出し方が、すぐに思い浮かびますね。

乳酸菌のサプリなら花粉症の季節前の告知や、美白化粧品なら夏前に「紫外線対策」と合わせた期限設定は、反応が良いでしょう。

お年寄り世代が顧客に多い企業では、「ひな祭り」や「お彼岸」といった昔ながらのイベントや、もしかしたら「七五三」「入園入学」など孫を祝う行事と、相性がよいかもしれません。

キャンペーンのアイデアを出すうえでは、Yahoo!【まとめ】販促カレンダーをはじめ、一般に公開されている「年間販促カレンダー」も参考になるでしょう。

自社の商材や顧客層に合いそうな時期やイベントについて、アイデアを膨らませてみてください。

300社以上の支援実績からロイヤル顧客を育てる方法をわかりやすくまとめました。

⇒解説資料はこちら

売上目標から逆算して、年間販促計画と収支シミュレーションを

これまで具体的なキャンペーン施策についてお伝えしてきましたが、大事なのは年間の売上目標にもとづいて販促計画を立てることです。

そのうえでかかる費用を概算して、収支のシミュレーションをしましょう。

アクティブ顧客への販促、数値目標を設定していない会社も

「年間での売上目標の設定をしましょう」というと、意外に思われるかもしれません。

もちろん事業全体での年間売上については、目標設定していない会社はないはずです。

「新規顧客の獲得件数」や「定期顧客からの売上」などは、ブレイクダウンしてKGIやKPIを設けている会社がほとんどでしょう。

ところが、アクティブ顧客からのクロスセルやアップセルなどリピート受注については、明確な目標を設定していないケースが意外に多いと、さまざまな通販企業のCRMをお手伝いするなかで分かってきました。

(もしくは規模の小さな会社では、経営者だけが属人的に指標をチェックしていて、担当者には目標として下りてきていない、というパターンも見られます。)

経営者視点で、既存顧客からの売上を”ROIでモニタリング”

既存顧客からの売上を、コントロール可能な指標として、ROIでモニタリングしていく。

もしかしたらこの考え方は、事業全体の売上責任を負っている経営者や事業責任者でないと、なじみにくいかもしれません。

CRMや既存販促のご担当者は、個々の施策や担当するキャンペーン、責任を持っているKPIの単位に集中して、目標を達成することが求められるからです。

しかしこの「全体最適」の視点からの考え方は、既存顧客からの売上をギャンブルではなく、予測可能な数字へと落とし込んでいくために不可欠です。

「壊れたバケツに水を注ぎ込んでも・・」という言葉によくたとえられますが、新規獲得だけを追っても収益性は高まりません。

逆にアクティブ顧客への販促を強化すれば、コストを最適化しながら短期間で効率的に売上を立てることが可能です。

今日ご紹介した、キャンペーン施策の立案と収支のシミュレーション、ぜひ実践してみてください。

300社以上の支援実績からロイヤル顧客を育てる方法をわかりやすくまとめました。

⇒解説資料はこちら