「CPO」とは、新規顧客の獲得単価です。広告の費用対効果をはかる指標(KPI)は、「CPA」や「CPR」など他にもいくつかあります。似たような呼び名ですが、それぞれに定義が異なるのをご存知でしたか?それぞれのKPIの定義や計算方法、改善方法を背景にあるビジネスモデルと合わせて解説します。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

目次

CPO(Cost Per Order)とは、新規顧客の獲得単価

CPO(Cost Per Order)は、新規顧客を獲得するのにかかった費用を表します。

CPOの意味や改善の重要性、マーケティング業務における使われ方を解説します。

CPOの計算方法

CPOの意味

CPO(Cost Per Order)とは、新規顧客1人に商品を購入してもらうためにかかった広告費用のことです。「顧客獲得単価」とも、言い換えられます。

具体的には、広告宣伝にかかった費用を表すことが多いです。

CPO改善の重要性

CPOは、「効率的に新規顧客を獲得できているか」を把握する上で重要な指標です。

KPIとして新規顧客の獲得数だけを追う場合、施策の費用が妥当かどうかは判断できません。多くの新規顧客を獲得できても、無駄な費用や人員をかけていて、会社全体の収益としてはマイナスになっている可能性が残ります。また、非効率なマーケティング施策を続けていると、費用を回収するまでの期間が長期化したり、人員のリソース不足に陥るおそれもあります。

こうした事態を防ぐためにも、CPOを把握し、高すぎる場合には適正水準に持っていくことが重要です。具体的な改善方法やCPO改善のメリットについては、後ほどくわしく解説します。

広告やマーケティングにおけるCPOの使い方

広告やマーケティングの分野では、主に2つの目的でCPOが活用されます。

1つ目は広告費の見直し(利益率の改善)です。

たとえばCPOが高いと判断した場合には、広告のクリエイティブや配信対象・方法などを変更することで、使っている広告費の改善をはかります。場合によっては、現在の施策自体をストップし、別のものに変更します(広告配信をやめてWebサイトの改善に注力するなど)。

2つ目は、より顧客数を伸ばすためにターゲットのニーズを把握することです。

現時点でCPOが高い場合、ターゲットのニーズを満たす商品・サービスの販売、欲しいと思ってもらえるような広告の訴求作成ができていない可能性があります。そこで、まずは今出稿している広告で様々な訴求を試しながらABテストを繰り返し行い、どの訴求でCPOが改善したかを見ましょう。反応がよかった訴求を知ることで、ターゲットのニーズを把握しやすくなります。さらに、その結果を踏まえて、その他の施策の改善や新たなマーケティング施策の策定を行います。

なお、現時点でCPOが高すぎる場合は一旦施策をストップさせ、商品のターゲットになりそうな方や、すでに購入いただいている方にインタビューを行い、「ターゲットが何を考えているか」を知るところから始めましょう。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

CPOの計算式・算出方法

CPOの計算式を紹介します。

また、簡単な例を用いてCPOを実際に算出する方法も解説します。

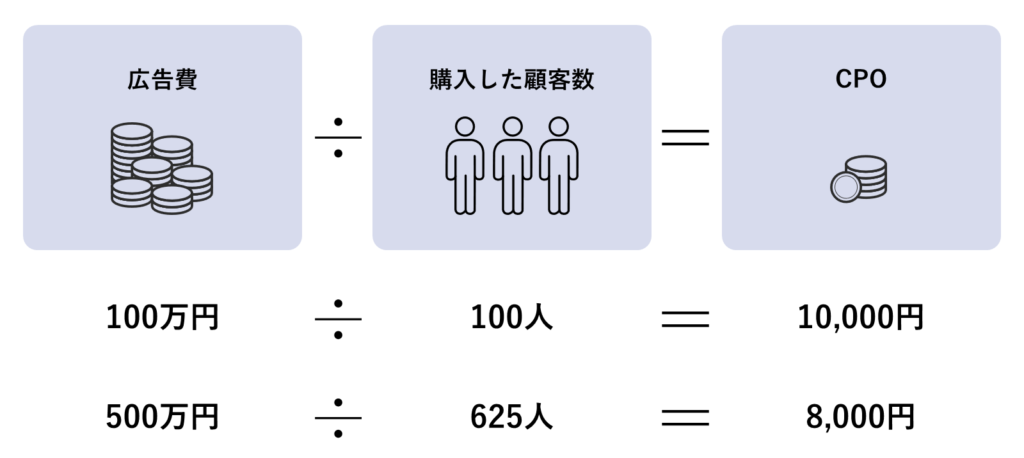

計算式

CPOは、「広告費などの新規顧客獲得に要した費用」を「受注件数などの顧客獲得数」で割ることで算出します。

計算式は以下のとおりです。

CPO = 広告費(新規顧客の獲得費用) ÷ 受注件数(新規顧客の獲得数)

算出方法と一例

前述の計算式を用いて、実際にCPOを算出してみましょう。

たとえば100万円の広告費を投入して、その広告から100件の新規購入があったケースを想定します。

CPO = 100万円(広告費)÷100件(受注件数)=10,000円

このケースにおけるCPOは10,000円です。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

CPRやCPAとの違い

CPOと混同しがちな用語に、「CPR」や「CPA」があります。

CPOとCPR、CPAには、以下のとおり「獲得単価の対象」に違いがあります。

| 指標 | 「何の」獲得単価か |

|---|---|

| CPO | 新規顧客の獲得(注文) |

| CPR | お試し商品の申し込み |

| CPA | Web広告経由のコンバージョン ※対象は企業によって異なる |

この章では、違いを具体的に解説します。

CPRとは

CPOは正規の商品の受注件数をもとに計算するのに対して、無料の「サンプル」や「お試し視聴期間」、安価な「トライアルセット」など、お試し商品の申し込み(レスポンス)を募った場合の獲得単価は、「CPR」(Cost Per Response)と呼びます。

CPRは、以下の計算式で算出します。

CPR = 広告費 ÷ 申し込み件数(レスポンス数)

たとえば500円でお試しできるサンプルを用意したとします。先ほどの例と同じ100万円の広告費を投下して、サンプルの申し込みを募ると、広告で直接商品を販売した場合の5倍である500件の申し込みがありました。

100万円(広告費)÷500件(申し込み件数)=2,000円(CPR)

このとき、1件あたりにかかった広告費は2,000円ですが、お試しの申し込みのためCPOではなく、CPRと呼びます。

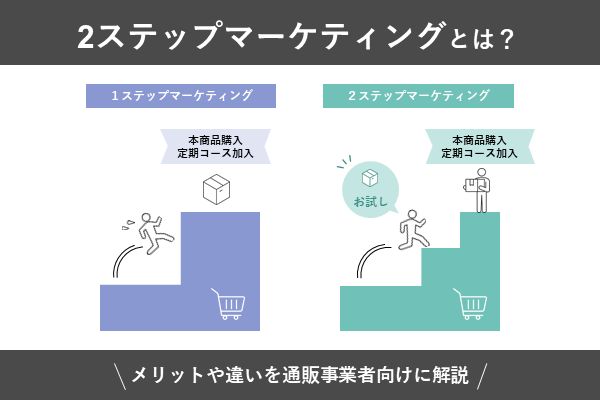

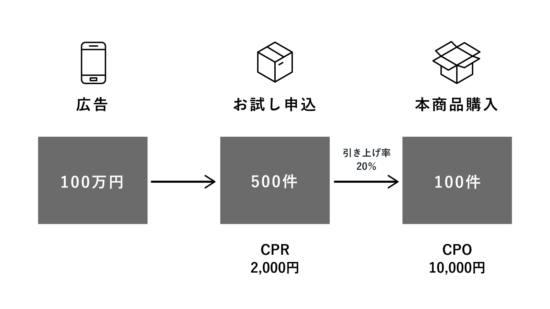

リピートモデルの通販では、新規顧客にも広告で本商品を販売するのが一般的でしたが、まずはお試し商品を購入してもらい、その後に本商品や定期コースに引き上げる「2ステップ」のビジネスモデルが普及しました。これにともない本商品の獲得単価であるCPOとは区別するため、お試し商品の獲得効率はCPRとして管理されています。

先ほどの例で500円お試しを申し込んだ500人の顧客のうち20%、すなわち100人が使用後に本商品を購入してくれたとします。

100万円(広告費)÷100件(受注件数)=10,000円(CPO)

このときCPOは、先ほどと同じ10,000円となりました。

CPOとCPRの関係は、以下のような図に表すと分かりやすいでしょう。

CPRとCPOの使い方

2ステップのビジネスモデルでは、たとえCPRで良い数字が出ても、本商品の購入に至らないと意味がありません。そのため、お試し商品を購入した顧客のうち本商品を購入した割合のことを「引き上げ率」と呼びます。

CPRと引き上げ率をセットでみながら、CPOを改善していきます。

CPAとは

CPA(Cost Per Acquisition)を解説します。

主にWeb広告で、本商品購入やサンプル申し込みなどコンバージョン1件あたりにかかった広告費用を指して使われます。コンバージョンは、本商品や定期コースの購入から、お試し商品やトライアルセットの販売、無料サンプルの申し込みや問合せ、資料請求などあらゆる種類に対して使われます。CPOやCPRのように、お試しや本商品で区別されることはありません。

計算式は以下のとおりです。

CPA = 広告費 ÷ コンバージョン数(定期申し込み、無料サンプル申し込みなど)

たとえば100万円の広告費で、50件の定期購入申し込みがあった場合のCPAを考えてみましょう。

100万円(広告費)÷50件(定期購入申し込み)=20,000円(CPA)

また100万円の広告費で、500件の無料サンプル申し込みがあったときのCPAは、

100万円(広告費)÷500件(無料サンプル申し込み)=2,000円(CPA)

です。

D2C(EC通販)で2ステップの事業モデルをとる場合には、Web広告からのお試し商品の獲得単価をCPA、本商品・定期コースの獲得単価をCPOと区別するケースも、実務のうえでは多いようです。(オフライン広告からのお試し商品の獲得単価は、CPRと呼ばれることが多いです。)一方、1ステップの事業モデルをとる会社では、CPOの意味合いでCPAが使われることもあります。

CPAを指標として使うときは、コンバージョンの定義を確認した方がよいでしょう。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

CPOを改善するメリット

CPOを改善すると、以下2つのメリットを期待できます。

- マーケティング施策の無駄が省ける

- 中長期的な利益向上につながる

以下では、それぞれのメリットをくわしく解説します。

マーケティング施策の無駄が省ける

CPOを測定すると、費用をかけている割に新規顧客の獲得に結びついていない施策を特定できます。

費用対効果の悪い施策について、改善や別の施策への変更を図ることで、費用や人員などのリソースの無駄を削減できます。無駄を省くことで、ROI(投資利益率)の向上や売上増加などの効果を期待できます。

広告を例に挙げると、広告クリエイティブの改善や配信ユーザーの変更、場合によっては広告以外の施策(メルマガ配信など)への切り替えを行います。それにより、広告費の削減や見込み客のニーズに合う広告配信の実現が可能です。

中長期的な利益向上につながる

くわしくは後述しますが、CPOの改善では、費用の見直しに加えて、CVRの向上や定期引き上げ施策の見直しに向けた施策も行います。具体的には、ランディングページや広告のクリエイティブ、メルマガの訴求文などの改善を図ります。

こうした施策を行うことで、より顧客の心理状態や趣味趣向、購入のタイミングなどを知ることができ、これらをもとにしたマーケティングが可能となります。獲得効率が高まるだけでなく、自社の顧客をよく理解することで、既存顧客の購買頻度や購入単価、顧客ロイヤルティの向上も見込めます。

その結果、自然とLTV(1人の顧客が生涯でもたらす売上・利益)が上昇し、中長期的な売上の増加が期待できます。

また、顧客1人あたりのCPOが適正値まで下がることで、より短期間で広告費を回収できるようになる点も大きなメリットです。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

CPOの改善方法

CPOは「費用÷獲得顧客数」という計算式で表されることから、CPOを適正水準まで改善するには、「費用」または「獲得顧客数」に着目したアプローチが必要です。

具体的には、以下3つの改善方法があります。

1. 費用を見直す

2. CVRを高める

3. 定期引き上げ施策を見直す

以下では、各方法の概要や具体的な施策、ポイントなどを解説します。

費用を見直す

1つ目は、費用に着目する方法です。

ここまでお伝えしたとおり、コストをかけすぎている・効果に結びついていない施策を確認し、その施策を停止または改善することで、CPOを下げることができます。

ただし、むやみに費用を削減すれば良いということではない点に注意が必要です。

理論上は、広告などのマーケティングにかける費用を極限まで削減すれば、CPOも極限まで下げることができます。ただし、コスト削減を主な目的としてしまうと、必要な施策まで削ってしまい、獲得できる新規顧客数が大幅に減ってしまう可能性があります。たとえ広告出稿などのコストを削減できても、獲得できたはずの新規顧客まで減ってしまうと、利益や売上が減ってしまうおそれがあります。

あくまで最終目的は「無駄なく新規顧客を増やし、売上や利益も増やすこと」なので、費用の削りすぎにも注意が必要です。現時点で費用をかけなさすぎている場合には、新規顧客獲得に効果的な施策を開始し、逆に適正値までCPOを高める必要があります。

CVRを高める

2つ目は、新規顧客の獲得数を増やすために、CVRを高める方法です。

CVR(コンバージョンレート)とは、Webサイトやメルマガなどの訪問者のうち、商品購入やお問い合わせなどの成果(コンバージョン)に至った割合です。

CVRは以下の計算式で算出します。

CVR(%) = 成果数 ÷ 訪問数(セッション数) × 100

たとえば100人に広告を配信し、10人が商品を購入した場合、CVRは10%となります。ここで、広告の中身を改善した結果、配信数は同じでも購入者数が15人になったとしましょう。この場合、CVRは15%に上昇します。この例からわかる通り、CVRは高い方が効率的に新規顧客を獲得できていることを表します。

つまり、CVRを高める施策を行うことで、「CPO=費用÷獲得顧客数」の獲得顧客数が増えるため、CPOの改善(適正値までの低下)を実現できます。

CVRを高める施策はさまざまありますが、重要なポイントは「アプローチ方法や中身の改善」です。

たとえば広告配信の場合、広告の訴求文(魅力を伝える文章)や画像、配信タイミングなどの工夫により、CVR向上を図れます。

ECサイトの場合には、ランディングページにある画像や文章の改善、お客様の声の追加などの改善が効果的です。他にも、チャットボットの活用により顧客体験の向上や離脱防止などを図り、CVRをアップさせるケースもあります。

見込み客が広告やWebサイトを訪問してからコンバージョンに至るまでのプロセスを細分化し、プロセスごとに問題点を見つけることがコツとなります。

定期引き上げ施策を見直す

3つ目は、定期引き上げ施策の見直しにより、新規顧客の獲得数を増やす方法です。

多くの通販企業では、2ステップマーケティングによる新規顧客の獲得を図っています。2ステップマーケティングとは、最初にお試し商品や初回割引価格で購入してもらい、そこから定期購入へと誘導する手法です。

通販業界では、定期購入までしてくれた顧客をCPOで計測し、お試しのみの購入はCPAで計測するケースが多いです。そのため、通販会社では定期引き上げ施策の見直し(定期引き上げ率の向上)がCPOの改善に効果的です。

定期引き上げ率は、以下の計算式で算出します。

定期引き上げ率(%) = 定期コース加入者数 ÷ 新規顧客数(トライアル客など) × 100

たとえば、お試し商品の購入者が100人、定期コース加入者数が40人の場合、定期引き上げ率は40%となります。定期引き上げ率が高いほど、取りこぼしなくお試し客を定期コースまで引き上げていると言えます。

定期引き上げ率を高めるには、LINE公式アカウントやメールなどでトライアル客にアプローチする際に、定期購入のメリットを訴求することが重要です。具体的な成功パターンは企業によって様々ですが、たとえば、定期購入のお得感を強調する(通常よりも安い価格であることを強調する)施策が定番です。

また、バンドワゴン効果を応用し、「約8割のお客様が定期購入している」と伝える施策も効果的です。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

CPOの改善効果を高めるときのポイント

限界CPOやLTVを考慮した上でCPOの改善を図ることで、より効果的に改善することが可能です。

この章では、限界CPOとLTVの概要とCPOとの関連性を解説します。

限界CPOで広告費の上限を逆算する

限界CPOとは、顧客1人(注文1件)あたりを獲得するのに支出できる費用の上限額です。

CPOが限界CPOを上回ると、顧客を獲得するたびに赤字が増えていくことになります。反対に、CPOが限界CPOを下回れば、計算上黒字となります。つまり限界CPOの算出により、赤字回避や確保したい利益額から逆算した予算設定が実現可能です。

限界CPOは以下の計算式で表されます。

限界CPO = 1人あたりLTV − (広告費を除いた年間総費用 ÷ 1年間の総顧客数)

1人あたりLTV = 年間総売上 ÷ 年間総顧客数

たとえば1年間のLTVが4万円、広告費除く年間総費用が2,000万円、年間総顧客数が1,000人の場合、限界CPOは2万円となります。以上より、CPOが2万円以下となるように広告を運用することで、計算上は赤字を回避できます。

LTVの向上で中長期的な利益の増加につながる

前述のとおりLTVとは、1人の顧客が生涯でもたらす売上です。

計算式で表すと以下のとおりです。

LTV = 平均購入単価(円) × 購入頻度(回) × 継続年数

たとえば平均購入単価が3,000円、年平均購入頻度が12回、継続年数が10年の場合、LTVは36万円となります。

LTVとCPOを紐づけて考えることで、より中長期的に利益増加につながる施策を判断できます。

たとえば、以下のとおり2通りの施策があったとします。

- 施策A:CPOが3万円、LTVが7万円

- 施策B:CPOが1万円、LTVが4万円

CPOのみで考えると、施策Bの方が低いため優れているように見えます。しかし、LTVからCPOを引いた金額(顧客1人が自社にもたらす売上額から、1人の顧客を獲得するのにかかった費用を引いた金額)で見ると、施策Aの方が高いです(施策Aは4万円、施策Bは3万円)。

つまり、CPOとLTVの両方を見ることで、顧客1人あたりがもたらす利益額を把握できます。利益額がより大きくなる施策を選ぶことで、中長期的な利益増加につながるでしょう。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

通販におけるCPOの活用方法

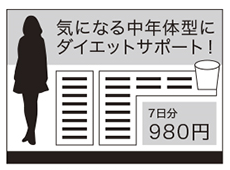

最後に、通販業界でCPOをどのように活用するかについて、実際の計算例を使って紹介します。たとえば100万円の広告費を投入して、その広告から100件の新規購入があった場合で計算します。

100万円(広告費)÷100件(受注件数)=10,000円(CPO)

この10,000円が、CPOです。

この時、商品の価格が5,980円であると仮定すると、5,980円の商品を1個販売するのに10,000円の広告費がかかっており、5,980円-10,000円=-4,020円の「赤字」となってしまいます。原価や配送費などを含めると、1回の購入あたりの損失はさらに大きくなってしまいます。

これを見ると、不思議に感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、通販業界では上記のビジネスモデルが成り立っています。

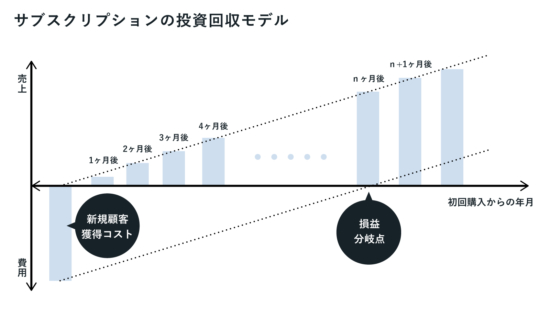

このようなビジネスモデルが成り立つ理由は、CPOという指標がよく使われる、たとえばD2C(EC通販)やサブスクリプションといった業態では、リピート購入で利益を出す事業モデルをとっている企業が多いからです。

D2C(EC通販)やサブスクリプションなどでは店舗を持たない企業が多いので、顧客に商品を知ってもらい初めて購入してもらうために、広告が大きな役割を果たします。広告で新規顧客のリストを集め、繰り返し購入いただくことで初回の赤字を解消し黒字へ転換。リピート購入によって売上を積み上げていく、「先行投資・回収型」のビジネスモデルをとっています。

もちろん初回の購入から利益を出せればベストなのですが、リピート購入で利益が出るからと各社がこぞって広告を出していくと、需給の原理が働きCPOが高騰していきます。したがって、CPO>初回購入金額となることも多くあるのです。

なお、定期購入者を増やすことに注力している企業では、「定期CPO」という指標を用いることもあります。

「広告費÷獲得した定期顧客数=定期CPO」で計算します。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

各KPIの意味をいま一度確認して、共通した理解を

これまで、「CPO」「CPR」「CPA」とそれぞれの広告の費用対効果をはかる指標(KPI)の意味と、その背景にあるビジネスモデルの考え方について説明してきました。

今回ご紹介した指標のほかにも、CPCやCTR、CVRなどCが頭に付く指標がデジタルマーケティングではいくつか使われています。分かりやすいように、表に整理しました。

デジタルマーケティングで使われる各指標

| 名称 | 正式名称 | 意味 | 計算式 |

|---|---|---|---|

| CPO | Cost per Order | (本商品や定期コースの)受注1件あたりにかかった広告費 | 広告費÷(本商品や定期コースの)受注件数 |

| CPR | Cost per Response | (お試しやサンプルなどの)申し込み1件あたりにかかった広告費 | 広告費÷(お試しやサンプルなどの)申し込み件数 |

| CPA | Cost per Acquisition | (本商品購入やサンプル申し込みなど)コンバージョン1件あたりにかかった広告費 | 広告費÷(本商品購入やサンプル申し込みなど)コンバージョン件数 |

| CVR | Conversion Rate | 広告をクリックあるいはWebサイトを訪問したユーザーのなかで、購入や申し込みなどコンバージョンに至った割合 | コンバージョン件数÷クリック数 |

| CTR | Click Through Rate | 広告やWebサイトが表示された回数に対して、クリックされた割合 | クリック数÷インプレッション数 |

| CPC | Cost Per Click | デジタル広告を1回クリックしたことにより発生した広告費用 | 広告費÷クリック数 |

D2C(EC通販)やサブスクリプションのマーケティングでは、結果が数字ではっきりと出ることが多いもの。

指標を設定して、関係者全員で達成状況をチェックしながら進めていくのが大事です。社内はもちろん広告代理店などパートナーとも、各指標の定義をしっかりと確認して、誤解がなく共通の認識を持てるようにしましょう。

また、新規顧客獲得で採用する指標やその良し悪しは、「どのようなビジネスモデルをとるか?」や「何を重点課題とするか?」で、異なります。今回の記事で、一般的な指標の基礎を理解してもらったうえで、あなたのビジネスに合った指標づくりに役立てていただければ嬉しいです。

CPO以外にも、通販事業ではF2転換率やLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら