サブスクリプションとは、「商品・サービスを一定期間利用でき、そこに定額課金が発生するビジネスモデル」です。企業には安定的な売上獲得、顧客にはお得さ・手軽さがメリットとしてもたらされます。市場規模や事例、成功のポイントを解説します。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

目次

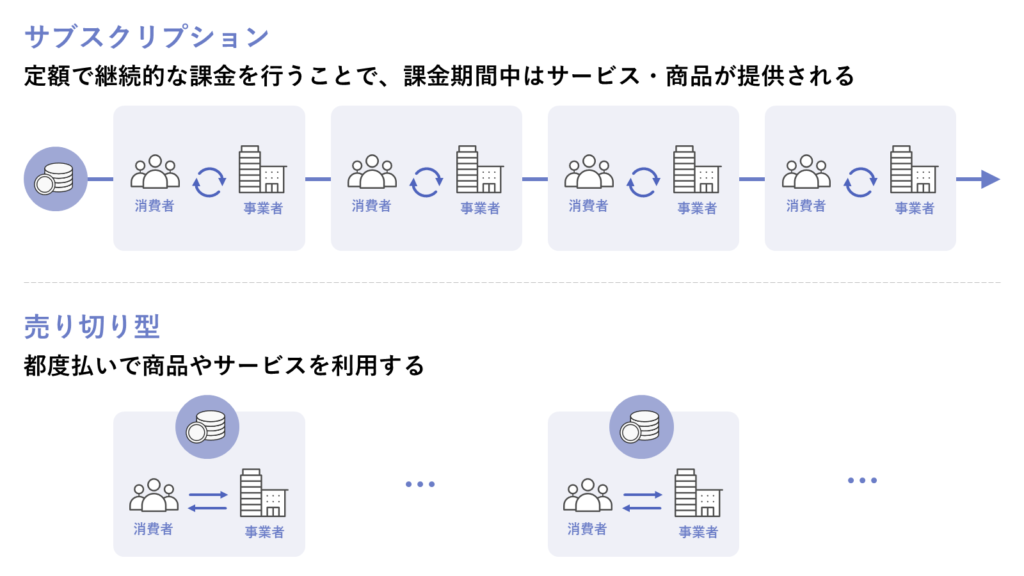

サブスクリプションとは?他のビジネスモデルとの違い

サブスクリプションとは、「商品やサービスを一定期間利用でき、それに対して定額で継続的な課金が発生する販売方法」※です。省略して、「サブスク」とも呼ばれます。

- Netflixなど月額制の動画視聴サービス

- Spotify(スポティファイ)など定額の音楽配信

- freeeなどITソフトウェアの「SaaS」としての提供

- オイシックスなど定期食材宅配

- トヨタ自動車が始めた定額の自動車レンタル

といったように多岐にわたりますが、「定額」「継続課金」「一定期間の利用」の3つの条件に当てはまるサービスや商品を指します。

| サブスクリプションに当てはまる | サブスクリプションではない | |

|---|---|---|

| 料金 | 定額 | 商品ごとに異なる |

| 支払い | 継続課金 | 都度払い |

| サービス | 一定期間利用可能 | 購入したら終了 |

※サブスクリプションの定義や意味は、人や立場によってさまざまですが、この記事ではビジネス視点からこのように定義しました。

英語では何という?

ちなみにサブスクリプションは、英語で”subscription”といいます。subscriptionという単語には、「定期購読」や「継続購入」という意味があり、元々は雑誌や新聞の定期購読を意味する単語でした。

そこから転じて、「定額で」「商品やサービスを一定期間利用できる」ようにするビジネスモデルのことを「サブスクリプション」と呼ぶようになりました。

サブスク=「使い放題」とは限らない

動画の「見放題」や音楽の「聴き放題」など、月単位定額で無制限に利用できるサービスもデジタルコンテンツを提供するサービスではよく見られます。ただし、サブスクリプション=「使い放題」とは限りません。

洋服のレンタルでは「月2着まで」、スポーツジムは「平日昼だけ」といったように、特に物理的なモノを届けるサービスでは、利用できる回数や量を制限するプランもあります。

携帯料金や水道代など従量課金はサブスクではない

携帯電話や電気・ガス・水道のように、使用した量に応じて料金が決まる従量課金のサービスは、サブスクリプションではありません。これらは毎月など継続的な料金が発生するものの、料金が定額ではないためです。

これらは継続的にサービスを提供することで収益を得る「リカーリング」と呼ばれるビジネスモデルに当てはまりますが、サブスクリプションではありません。

定期購入や定期宅配がサブスクと言えるか?は、サービスしだい

EC通販で毎月など定期的に商品を届ける「定期購入」や、新聞・雑誌や食品、ウォーターサーバーなど定期的に届ける「定期宅配」がサブスクに当てはまるか?は、サービスしだいです。定額制で継続課金ではあるものの、単にモノを送るだけでは、「商品やサービスを一定期間利用できる」という条件を満たさないためです。

ただし、「商品を買うことでサービスや情報にアクセスできる」「利用履歴に合わせて使い方をレコメンドしてもらえる」など、会員ならではのメリットを受けられる場合は、サブスクリプションに含めてもよいと筆者は考えます。

リースとの違いは、解約のしやすさに注目

ちなみに自動車など高額な商品については、金融機関が資金を提供して購入したうえで、月額定額で利用できる「リース」という仕組みがあります。サブスクリプションとリースの違いは法律や会計に及ぶため、ここで詳しい説明には入りませんが、実務的に押さえるべきは契約途中での解約の可否です。

サブスクリプションでは解約しやすいプランが多い一方、リースは途中で解約しづらいことには注意しましょう。

サブスクが向いている商品の例

結論、「サブスクリプションのビジネスモデルが向いていない商品ジャンルはない」と弊社では考えています。少し前までは、車や家具、家電などのジャンルには適していないと言われていました。ですが、こうしたジャンルでも、リースの形態を採用することでサブスク化を実現しており、向いていないとは言えなくなっています。

とはいえ、サブスクリプションのビジネスモデルでよく見かける商品のジャンルには、ある程度の傾向があります。たとえば動画や音楽などの電子コンテンツが挙げられます。個別に購入するよりも月額で数百円〜数千円支払う方がお得であることから、人気を集めていると考えられます。他にも、食品やサプリメント、化粧品など、サブスクでよく見かける商品ジャンルは多岐にわたります。

なお、弊社では「サブスクの失敗事例」に関する記事を公開していますが、ここで挙げている事例の失敗も、業種や商品の問題ではなく、ビジネスモデルとして成立していなかったことが要因として挙げられます。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

サブスクリプションビジネスが普及している背景

サブスクリプションの市場規模は拡大しており、今後も拡大し続けると考えられます。その背景には、主に以下3つの要因があると考えられます。

体験価値を重視する消費者の傾向

体験価値とは、顧客体験(顧客が商品を知ってから、購入後に利用する流れにおける一連の体験)で得られる「ワクワク感」や「感動」などの価値です。サブスクの普及要因として、この体験価値を重視する消費者が増えていることが挙げられます。

一昔前までは、商品を購入し、それを保有することに価値を見出す消費者が一般的でした。ですが、近年は「モノの所有」ではなく、「経験や体験」を重視して商品やサービスにお金を払う消費者が増えています。実際、PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)が行った調査でも、過半数の人が「モノよりも思い出や体験を重視したい」、「共感できるものにお金を使いたい」と回答しており、体験価値を重視する消費者の増加が伺えます。

サブスクリプションのサービスでは、商品を所有せずに、利用することによって得られる「ワクワク感」や「楽しさ」といった体験・経験のみを享受できます。その上で購入する場合よりもお得な価格で利用できることから、体験価値を重視する消費者から高い支持を得ています。

出典:「応援消費」に関する意識・実態を調査」(旧ジャパンネット銀行)

インターネットの普及

インターネットの普及もサブスクリプションの普及を後押ししています。

一昔前と比較してインターネットやSNSの利用率が上昇したことに伴い、消費者は商品・サービスの情報をより詳しく収集できるようになりました。それに伴い、購入前に複数の商品を比較検討したり、口コミをもとに良し悪しを判断したりする消費者が増えています。

つまり、情報の非対称性が高かった(≒消費者が商品の情報を十分に知れなかった)一昔前と比較して、顧客ニーズを満たす商品を販売する必要性が高まっています。なぜならば、ブランド間の良し悪しを容易に比較できるため、より優れたブランドを消費者が選ぶためです。

こうした流れに伴い、「体験・経験から得られる価値をお得に得たい」というニーズを満たすサブスクリプションのビジネスが急速に普及しています。

顧客との長期的な関係構築に対する重要性の高まり

顧客との長期的な関係構築により、LTVを最大化することの重要性が高まっています。企業側の視点で見ると、この課題を解決する手段としてサブスクリプションの導入が広まっています。

重要性が高まっている理由は、大きく3つです。

1つ目は1:5の法則という、新規顧客の獲得には既存顧客維持と比べて5倍の費用がかかるという法則があることです。既存顧客を維持する方が低コストで収益を得られることから、主な収益源が既存顧客となるサブスクが注目されています。

2つ目の理由は、顧客が離脱しやすくなっていることです。様々なブランドを比較検討できるようになったことで、顧客が他のブランドに流れてしまいやすくなっています。サブスクリプションでは、一度定期購入に加入してもらうことで、心理的に離脱されにくくする効果が期待できます。この効果を期待して、離脱されにくいビジネスモデルとして、サブスクに参入するケースも少なくありません。

3つ目は、顧客の離脱を5%ポイント改善(たとえば離脱率を10%→5%に改善)すると、利益が25%以上改善するという法則があること。したがって、離脱されにくくなるサブスクリプションの導入は、マネタイズの手段として効果的と言えるでしょう。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

サブスクリプションビジネスの成功・失敗事例

日本の企業でサブスクリプション事業を展開している企業は、どのような企業があるのでしょうか? 収益モデルや実際に利益を上げることができているかも含めて、成功事例と失敗事例の両方を見ていきましょう。

「年商100億円」の成功事例も

サブスクリプション型の事業モデルを専業とする企業として、たとえばオイシックス・ラ・大地株式会社は食材の定期宅配型ECを展開しています。

「共働きで買い物の時間をとれない」「スーパーなどでは買いづらい、有機野菜を手に入れたい」などのニーズに応えたサービスです。2021年3月期の連結決算では「Oisix」や「らでぃっしゅぼーや」などのブランドで、定期会員約42万人、売上は1,000億円を達成しました。

その他にも以下のように、年商100億円以上の規模で事業を運営している会社も多くあります。

- マネーフォワード(クラウド会計など)

- ライフネット生命(生命保険)

- プレミアムウォーター(宅配水)

あるいは大企業の1事業として、サブスクリプションサービスに取り組むケースも少なくありません。

たとえばネスレ日本は、コーヒーマシーンのカプセルをオフィスや個人宅に定期的に届ける事業を展開しています。このケースではサブスクリプション事業の売上が、少なく見積もっても100億円以上は発生していると推測されます。

また、ソニーのゲーム事業におけるオンライン定額サービス「PS Plus(Play Station Plus)」は会員数4,700万人・売上4,000億円以上(推定)。ハード(ゲーム機)の販売という“売り切り型”から定額収入メインのビジネスモデルへと転換し、利益を安定成長路線に乗せた成功事例として知られています。

AOKIや資生堂など大企業の撤退や、収益化に苦しむケースも

一方、サブスクリプションの事業を始めたものの、撤退や中止、あるいは事業譲渡などでサービスを終了した例もあります。

たとえば「紳士服のAOKI」で有名なAOKIホールディングスは、月7,800円から定額でスーツをレンタルできるサービスを2018年に開始。しかし、その半年後にはサービスを終了しました。既存事業・顧客との“カニバリゼーション”や、ITシステムの構築などコストが想定以上に膨らんでしまったため「中期的な黒字化が見込めない」と判断したそうです。

同じように大企業では、資生堂やZOZO、牛角などもサブスクリプション事業からの撤退を表明しました。

トヨタ自動車の始めた自動車の定額シェアサービス「KINTO」も、2021年3月期で売上が約33億円。年々成長していますが、会社全体の売上からするとまだ小さな規模であり、約67億円の営業赤字も発生しています。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

サブスクリプションの国内市場規模と動向【業種別データも解説】

音楽・動画などのデジタルコンテンツ配信や服・ファッションのレンタル、IT・ソフトウェアや教育・住居に至るまで、多くの分野でサービスが存在しています。

その市場規模は、全体として2025年度で約1兆118億万円と推計されているほどです。

-550x309.png)

出典:サブスクリプションサービス市場に関する調査を実施(2023年)|矢野経済研究所

具体的にどのような商品やサービスがあるか?よく知られているジャンルから見ていきましょう。

音楽

「月額980円」など定額を払えば、スマホのアプリなどで音楽を聴き放題できるサービスです。2021年の市場規模は744億円(前年比125%)となり、音楽配信売上全体の約83%を占めるまで伸びています。

(出典:2020年音楽配信売上は783億円で7年連続プラス成長、3年連続2桁増を達成)

| 名称 | 運営会社 | 料金 | 有料会員数 |

|---|---|---|---|

| Apple Music | Apple | 1,080円/月など | 約6,000万人 (2019年6月時点・グローバル) |

| LINE MUSIC | LINE | 980円/月など | 約160万人 (国内) |

| Spotify (スポティファイ) | スポティファイ・テクノロジー | 980円/月など | 約1億9,500万人 (2022年6月時点・グローバル) |

動画

映画やアニメ、ドラマなどの動画が、スマホやPCなどで見放題となるサービスです。市場規模ですが、サブスクにあたる「定額制動画配信サービス」が2021年時点で4,614億円と推計されます。

(出典:「GEM Partners「動画配信(VOD)市場5年間予測(2022-2026年)レポート」)

本・雑誌

本や雑誌が、スマホやPCなどで読み放題となるサービスです。書籍市場全体では2021年度で4,662億円(前年比118%)と成長しています。

(出典:「出版科学研究所 出版市場は3年連続プラス成長、電子が牽引、紙の書籍も増加」)

服・ファッション

スマホのアプリなどで、服やバッグなどを自由にレンタルできる定額サービスです。市場規模は2021年度で、298億円と推計しています。

※以下より弊社推計

サブスクリプション市場規模7,875億円(2021年度) のうち、3.1% (サブスクリプション・サービスの動向整理(2019年12月)より) がファッション定額サービスを利用しているとする。

IT・ソフトウェア

文章作成や画像編集・セキュリティ保持などのITツールを利用できるサービスで、「SaaS(Software as a Service)」とも呼ばれます。SaaS市場規模は年々上方修正が繰り返され、2022年の国内SaaS市場規模は1.09兆円に達し、2025年には1.53兆円にも達するのではと予測されています。

出典:「Japan SaaS Insights 2023」を公開 -混沌とする世界でSaaS市場の拡大は続く-

出典:富士キメラ総研

自動車(製造業)

トヨタ自動車の「KINTO」やホンダの「楽まる」など、自動車メーカーが一般ユーザー向けにサブスクを提供しています。

メーカー以外が提供するサービスも込みのデータですが、自動車サブスクの市場規模は2019年度時点で20億円です。2025年には500億円まで伸びると予測されており、25倍という大幅な市場拡大が期待されています。

なお自動車以外にも、建設機械や医療機器などの製造業を展開する会社がサブスクリプションを導入しています。

(出典:日本能率協会総研、サブスク調査 25年度市場規模500億円に – 一般社団法人 日本自動車会議所)

その他

たとえばおもちゃ(例:トラーナ「トイサブ!」)や、家具・家電(例:ソーシャルインテリア「subsclife」)なども買わずに定額で利用できるサービスがあります。

変わったところでは、月会費を払うことでラーメン屋さんに何度でも通って食事できたり、カフェでコーヒーを好きな時に飲めたりするメニューもあります。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

サブスクリプションのビジネスモデルを採用するメリットとデメリット

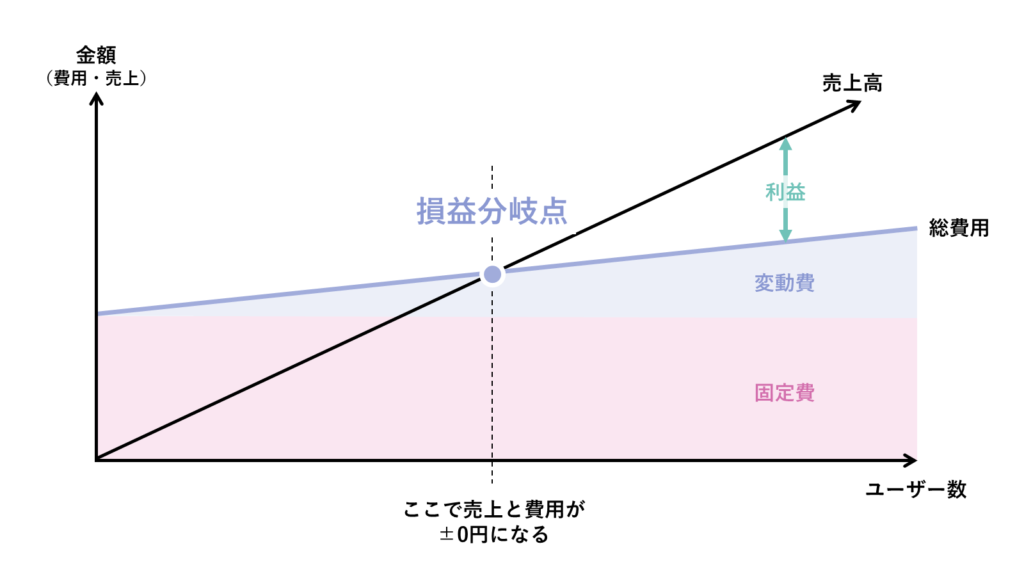

サブスクリプションのビジネスモデルの1番のメリットは、安定して継続的な売上を挙げられることです。しかし、初期投資が大きく売上も短期的には成長しづらいため、立ち上げ期の資金繰りがデメリットになりやすいでしょう。それぞれ、どういうことか説明していきます。

デメリット:事業立ち上げ当初は、「赤字を掘る」先行投資期間

サブスクビジネスの立ち上げに必要な投資は、サービスによって異なりますが、

- 商品やコンテンツを買い付けたり生産したりするための原価

- サービス基盤を整えるための、ITシステムやロジスティクスの費用

- ユーザーを獲得するための広告費

などビジネスの基盤を整えるために初期費用がかかります。

ところが売上はというと、短期的には固定費に比例しては伸びていきません。

たとえばITソフトウェアの、従来通りで企業にパッケージを「売り切り」で100万円で販売した場合、販売した時点で売上が立ちます。一方、SaaS(Software as a Service)のモデルで月額5万円で利用できるサービスとした場合、初月の売上は5万円。100万円に届くまでには、20ヶ月間がかかります。

初期投資が大きな反面、売上が立つのは後ろ倒しになるため、「赤字を掘ってしまいやすい」です。したがって、スタートアップの場合は株式による資金調達、大企業が取り組む場合は内部留保や借入などによって、先行投資をできる体力を整えてから始めるケースがほとんどです。

メリット:損益分岐点を超えれば、利益が積み上がる

先ほどの例では、21ヶ月目以降も利用を継続した場合、この毎月5万円の売上が継続的に積み上がっていきます。もちろん解約も一定数は発生しますが、自動継続の支払いなどと合わせて、解約率は一定程度におさまるよう設計できます。

サービスが支持されユーザー数が順調に増えると、売上が固定費を上回るようになります。ユーザー数の増加とともに、商品原価や広告費、カスタマーサポートやサーバー費用や送料なども変動費としてかかってきますが、それでも利益が出るビジネスモデルができていれば、「損益分岐点」を超えます。

サブスクリプションモデルで利益が出るようになるまで

ただしサブスクリプションはすぐにやめやすく、解約が一定確率で発生します。そこで顧客に飽きられないよう、商品・サービスを常に改善したり、新しいコンテンツを追加したりなど、市場環境に適応して絶えず変化しながら、顧客と長期的な関係を築き、継続率を上げていくことが求められます。

すなわち、

- 赤字を覚悟して先行投資をできる体力があること

- 常に変化をしながらPDCAを回せる組織をつくること

- 顧客を大事に長期的な関係性をつくっていくこと

これらを実行できる企業にとっては、安定して継続的な売上をもたらし、事業規模の拡大にともない競争優位も生まれる、素晴らしいビジネスモデルになるでしょう。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

利用者の視点におけるサブスクのメリットとデメリット

利用者の視点で見ると、サブスクを利用するとどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?利用者視点でのメリットとデメリットを解説します。

デメリット:使わない期間・機能にも費用がかかる

サブスクの登録を解除しない限り、使っていない期間にも費用が発生します。発生する料金は、使っているかどうかに関係なく同額です。多くのサービスでは契約が自動更新であるため、「いつの間にか使っていないサブスクに多額のお金を支払っていた」という事態にもなり得るため注意が必要です。

また、そのサービスの中で一部の機能しか使っていない場合でも、同額の料金が課金されます。たとえば動画配信サービスの場合、まったく見ないジャンルが多い人ほど、相対的に無駄なコストを支払うことになってしまいます。

無駄な費用を払いたくない場合には、今後しばらく利用しないサブスクは解約する、ごく一部の機能しか使わない場合は購入またはレンタルを選ぶ、といった対策が求められるでしょう。

メリット:お得かつ手軽に利用できる

お得かつ手軽に利用できる点が大きなメリットです。

たとえば音楽や動画の場合、その都度CDやブルーレイを購入・レンタルする必要があります。作品数が多くなるほど、購入やレンタルの手間や料金は雪だるま式に増えていきます。一方でサブスクならば、一定期間にわたって使い放題のケースが多いです。そのため、一定以上利用する方の場合には、お得に商品・サービスを利用できます。

また、所有スペースを確保する必要がない点、お試しで利用できる(購入する必要がないため)点などを含めて、サブスクは手軽に利用できると言えるでしょう。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

サブスクのビジネスモデルで用いられる主なKPI

前章で説明したビジネスモデルをつくるために、サブスクリプションの事業者でよく使われるKPIと、その背景にある考え方を押さえておきましょう。

1つ目は継続的な売上を要素分解して、それぞれのKPI(重要業績指標)を着実に伸ばしていくこと。そして2つ目が、新規ユーザー獲得に投資をしても、その投資を継続的な売上で回収できるようにユーザー1人あたりの収支を「黒字」にすることです。

売上をユーザー数と平均単価(ARPU)に分解

サブスクビジネスの肝である継続的な売上は、ユーザー数とユーザー1人あたりの平均単価(ARPU※)に分解できます。

※Average Revenue Per Userの略で、日本語では「アープ」と呼ばれます。

ある月額定額制のサービスでユーザー数が50,000人、ARPUが3,000円ならば、売上は3,000円×50,000人=1.5億円です。

月次の継続的な売上をMRR(Monthly Recurring Revenue)すなわち「月間定期収益」と呼び、将来も安定して見込める売上として予測・管理していきます。MRRを上げるため、平均単価(ARPU)を上げる。そのためには、「上位プランへの乗り換えを勧める」といったアップセルや、「付属サービスも併せて買ってもらう」といったクロスセルも定番です。

LTVやCACなどユニットエコノミクスを管理

続いて「売上や費用をユーザー1人あたりに分解すると?」という視点から、投資対効果(ROI)を見ていきます。「ユニットエコノミクス」とも呼ばれる考え方で、さまざまな指標がありますが、大事なのは「CAC」と「LTV」の2つです。

CAC(Customer Acquisition Cost)は、「新規ユーザーを1人獲得するために、どれだけ費用をかけているか?」。

たとえば広告費100万円をかけて、50人の新規ユーザーを獲得できました。この時CACは「100万円÷50人=20,000円」です。

続いてはLTV(Life Time Value/顧客生涯価値)といって、ユーザー一人あたりのトータルの売上です。

たとえば月額3,000円のサービスの平均継続期間が1年間ならば、LTVは36,000円です。

20,000円の費用をかけて獲得したユーザーが、1年間で36,000円の売上を生んでくれるので、36,000円-20,000円=16,000円。

この金額から、商品原価やカスタマーサポート、システム・物流などの費用を賄えれば、ユーザー1人あたりの収益は「黒字」で投資した分を回収できています。

LTVを伸ばすには、たとえば解約(チャーン)を防ぐ施策も有効です。「効果を実感してもらえているか?」「解約の原因となりがちな不満を放置していないか?」など、商品・サービスやコミュニケーションを見直します。

このように数字に分解して、事業の成否を深掘りして分析していくこと、KPIを伸ばすための施策を打っていくことが、サブスクリプション事業を行うにあたって大事です。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

サブスクリプションのビジネスモデルで成功するためのポイント

最後に、サブスクリプションのビジネスモデルで成功するためのポイントを3つ解説します。

「お得さ」+αの価値を提供する

サブスクリプションサービスに共通してある強みは「お得さ」です。ですが、お得さの訴求だけでは競合のサービスに優位性を築くことはできず、新規顧客の獲得や既存顧客のリピート化に苦戦するおそれがあります。

「このサービスを使ってみたい・使い続けたい」と思ってもらうには、お得さ以外の価値を提供することが重要です。

たとえば、

- 健康食品のサブスクプランに加入することで、加入者限定のオンラインフィットネスに参加できる

- 食品のサブスクプランに加入すると、毎月届く食品の豆知識を知ることができる

などが考えられます。

このように、「続けることで悩みが解決できること」や「ワクワク感」、「知的好奇心が満たされる」などの体験価値を提供するのが効果的です。

顧客ニーズに基づいて改善を行う

市場の成長に伴い、サブスクリプション市場の競争は激化しています。また、消費者のニーズも短いスパンで変化しています

そのため、サービスを完成させただけで安心するのではなく、顧客ニーズを継続的に分析し続けて、必要に応じて改善を続けていくことが重要です。たとえば、解約した顧客のアンケートに「使わない機能が多い上に、料金が高い」と書かれていた場合は、機能が落ちるが安価な料金プランを用意することで、新しいニーズに答えることが可能です。

また、お試しプランを提供することで、顧客自身が自らのニーズに合致するサービスかどうかを見極めることができるようにするのも大切です。加えて、顧客の悩みやニーズに寄り添えるように、カスタマーサービスやアフターフォローを充実させるのも不可欠です。

そして、どれほど顧客ニーズを満たせるサブスクであっても、長期的に同じものを利用しているとマンネリ化する可能性がある点にも注意が必要です。顧客がマンネリを感じると、目新しい競合のサービスに乗り換えるリスクがあります。これを防ぐには、定期的にサービス改善や機能の追加を図るのが効果を発揮するでしょう。

解約の導線を明確にする

意外なポイントですが、サブスク解約の導線は明確にした方がよいでしょう。

サブスクのビジネスモデルは、一定期間以上継続してもらわないと、投資コストを回収できないケースが多いです。そのため、投資コストを回収して利益を得る目的で、解約の条件を厳しくしたり、解約までの導線をわざとわかりにくく設計したりする企業も少なくありません。

一見すると売上を上げる目的からは逸れていない施策ですが、長期的に見るとリスクの方が大きいため注意が必要です。なぜなら、本気で「解約したい」という気持ちは変えることができず、いずれ解約されることは防げないためです。

それどころか、強引な引き留めや解約しづらい導線設計は、ユーザーの印象を著しく悪化させます。二度と利用してもらえない可能性が高くなる上に、SNSで悪評を拡散されてしまい、ブランドイメージを落とすことにつながります。

こうしたリスクが大きいため、いつでも手軽に解約や再開ができるように、導線設計は明確にする方が理想です。「そんなことをしたら、解約が増えて収益性が下がるのではないか?」と思う方もいらっしゃると思います。

ですが、商品・サービスが価値あるものならば、解約したとしてもファンで居続けてくれる上に、再開したいと思った時に戻ってきてくれます。そのため、長期的に見た時のLTVはかえって向上するケースが多いでしょう。

実際、弊社がインタビューしたエアークローゼット様では、解約の導線をわかりやすくしたところ、月額会員への登録者のうち、10%強が過去に解約した顧客(再開した顧客)になっているとのことです。

この実例からも、解約の導線を明確にしても、ネガティブな影響は生じないことがわかります。むしろ、解約や再開を繰り返しやすい構造の方が、サブスクの「手軽さ」という良さが活きるでしょう。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

サブスクリプションのビジネスモデルについてのまとめ

サブスクリプションは、顧客側と企業側の双方に大きなメリットのあるビジネスモデルです。特に、体験価値を重視する顧客増加などの影響に伴い、サブスクの市場は急速に拡大しています。

本記事で解説したメリットや事例、成功のポイントを参考に、サブスクリプションのビジネスモデルに挑戦していただけますと幸いです。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら