ダイレクトマーケティングとは、企業が顧客と直接繋がり、購入や問い合わせなどの具体的なアクションを促す手法です。ダイレクトマーケティングの実務経験をもとに、成功事例やメリット・デメリットをまとめました。また、DMなどの施策や成功させるコツも解説します。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

目次

ダイレクトマーケテイングとは

はじめに、ダイレクトマーケティングの定義・意味と例を解説します。

ダイレクトマーケティングの定義・意味

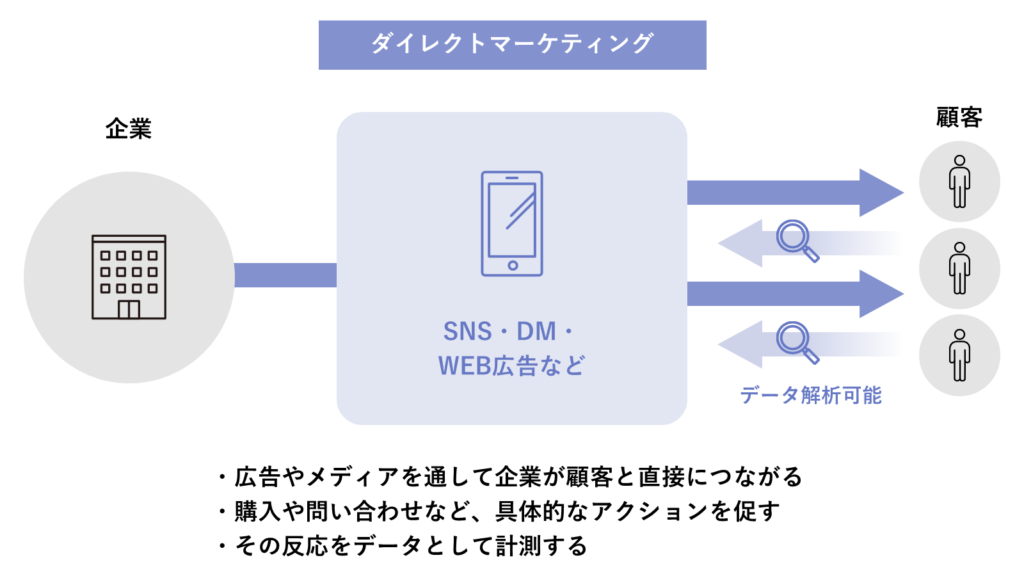

ダイレクトマーケティングとは、以下3つのポイントで考えられます。

①広告やメディアを通して企業が顧客と直接につながり、

②購入や問合せなど具体的なアクションを促し、

③その反応をデータとして計測するマーケティング手法

です。

つまり、企業が顧客と直接繋がり、購入や問い合わせなどの具体的なアクションを促す手法と言えます。

ダイレクトマーケティングとは

また、アメリカのダイレクトマーケティング協会(DMA)では、ダイレクトマーケティングを以下のように定義しています。

一つまたは複数の広告メディアを使って、測定可能な反応あるいは取引をどんな場所でも達成することのできる双方向のマーケティングである。

初めての方には抽象的でわかりにくいですね。 どういうことか、具体的な例をもとに見ていきましょう。

ダイレクトマーケティングの例

ダイレクトマーケティングに該当する例と該当しない例を紹介します。

当てはまる場合(例:ECサイト)

たとえば、あなたがECサイトでサプリメントを購入するとします。はじめて商品を知ったきっかけは、偶然にバナー広告を見たこと。広告から訪れたECサイトで、500円のお試しセットを注文します。

お試しセットを使い終わった頃、2週間後にメールが届きます。「気に入ってくださったら、これからも使ってみませんか?」と、今度は定期購入の案内が届きます。定期購入の申し込みをすると、今度は「ご購入ありがとうございました」とお礼状が届きました。

売り手である企業は、商品の発送やメールでの連絡などあなた(顧客)とつながって、お試しや購入などを働きかけていますね。顧客が「買った」「買わなかった」の反応は、企業のデータベースに蓄積されます。

当てはまらない場合

今度は、ダイレクトマーケティングを活用しない場合です。

①ドラッグストア

サプリメントをECサイトではなく、ドラッグストアで購入した場合、ダイレクトマーケティングとは呼べません。

商品を手に取ったのは、ふと入ったお店で目に入ったから。レジで代金を支払ったら、お店ともメーカーとも基本的にはその場で購入は完了します。

お店もメーカーも、「あなたが誰か?」は分かりませんし、その後に同じ商品を勧められることもありません。(店舗がポイントカードや会員制度を導入している場合を除き、特にメーカーにとっては)顧客の「アクション」は「計測」できず、先ほどの定義には当てはまらない、と分かります。

②飲食店

たとえば飲食店がクーポン券付きのチラシを、新聞折込やポスティングなどを通じて配布します。

顧客が飲食店にクーポン券を提示すれば、広告のレスポンスは計測できますし、お金を払ってもらうところまでたどり着きます。ところが、ほとんどの飲食店では顧客の個人情報を登録してもらう仕組みがないので、その後に再来店を呼びかける連絡ができません。

ダイレクトマーケティングでは、顧客の情報を「データベース」に登録して継続的にコミュニケーションをしたうえで、お試し客の顧客化や初回客のリピート購入を働きかけるのが一般的です。したがって、飲食店などのように「1回きり」の関係を前提としたビジネスも当てはまらないでしょう。

顧客リストとデータベースが、同じ顧客にリピート購入してもらい、収益を最大化するための大切な武器なのです。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

類似する用語との違い

ダイレクトマーケティングと意味を混同しやすい用語がたくさんあるため、違いを明確に区別することが大切です。この章では、代表的な4つの用語について、ダイレクトマーケティングとの違いを踏まえつつ意味や概要を解説します。

マスマーケティング

マスマーケティングとは、ターゲットとする顧客を絞らず、不特定多数の顧客に対して画一的なアプローチを行うマーケティング手法です。たとえば、テレビCMや新聞広告などのマスメディアを通じて、1つの商品・サービスを同じ訴求によって宣伝する手法が該当します。

「セグメンテーションやターゲティングを行わず」「大量生産した商品を大量の広告を使って」「画一的なアプローチで大量に販売する」点が特徴と言えます。消費者ニーズの多様化やマスメディア離れなどに伴い、マスマーケティングの費用対効果は薄まっていると言われています。

ここで注意していただきたいのが、「マスマーケティングはダイレクトマーケティングの対義語ではない」という点です。

なぜなら、テレビCMや新聞広告などマスマーケティングがとるやり方は、ダイレクトマーケティングにおいても活用されることがあるからです。

たとえばメルカリやZOZOTOWNなどがテレビCMによって新規顧客を獲得していく方法は、ダイレクトマーケティングを基本としつつ、マスマーケティングの手法を応用していると言えるでしょう。テレビや新聞など「マス広告」でも、注文や問合せなど広告からの反応を定量的に計測できれば、ダイレクトマーケティングに当てはまります。

ダイレクトレスポンスマーケティング

ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)とは、自社の広告やオウンドメディア、SNSなどによる情報発信に際して、問い合わせなどのアクションを起こした見込み客に対して商品を販売する手法です。つまり、売り込み営業などのプッシュ型施策とは違い、購買意欲の高い見込み客をターゲットとするプル型施策と言えます。

定義からもわかる通り、レスポンスを重視する点からDRMはダイレクトマーケティングにおける手法の一部であると言えます。自社商品・サービスに興味関心がある顧客にアプローチ対象を絞るため、効率的に成約を獲得しやすい点がメリットです。

ダイレクトメール

ダイレクトメール(DM)とは、ハガキや販促チラシなどを見込み客や既存顧客に対して直接送付するマーケティング手法です。効果を計測しやすいことやレスポンスを得やすい点から、ダイレクトマーケティングにおいて有用な施策とされています。

ただし、「ダイレクトマーケティング=ダイレクトメール」というわけではないため注意が必要です。

ダイレクトマーケティングで活用するのは、DMやチラシのような紙媒体だけではありません。

- デジタル:Webやメール、アプリ、SNSなど

- 電波:テレビやラジオなど

をはじめ、あらゆるメディアを活用できます。むしろデジタルの方が費用対効果をデータで計測しやすいので、相性が良いといえます。

Webマーケティング

Webマーケティングとは、オウンドメディアやブログ、SNS、ECサイトなどのWeb媒体によって顧客へのアプローチを図る手法です。

くわしくは後述しますが、ダイレクトマーケティングではWeb媒体だけでなく、DMや電話などのオフラインによる手法も活用します。したがって、Webマーケティングはダイレクトマーケティングを実現する手段の1つと言えます。

前述のとおり費用対効果をデータとして蓄積・分析しやすい点から、ダイレクトマーケティングにおいてWebマーケの考え方は不可欠でしょう。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

ダイレクトマーケティングのメリット

ダイレクトマーケティングを活用して事業を行う場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

メリット1:PDCAを回しやすい

広告のレスポンス率や既存顧客のリピート率など、すべてを数字で把握できるのが特徴です。

そのため、数字にもとづいて効果の検証や改善施策の検討ができます。

メリット2:売上が予測できる

売上の方程式を、LTVやCPOなどいくつかのKPIに分解して見える化できます。

したがって、KPIの数字を上げることによって、論理的・計画的に売上を伸ばしやすいでしょう。

メリット3:少人数で事業拡大しやすい

広告やWebサイト、DM・カタログなどが「セールスマン」の役割を果たします。また、人手のかかるコールセンターなどの顧客対応は、アウトソーシングも可能。

ひとたび成功方程式ができれば、広告などの投資を増やせば増やすほど、売上を「かけ算」で拡大できます。

メリット4:ストック型ビジネスモデルを構築できれば安定した収益に

一度獲得した顧客はデータベースに積み重なり、DMやメールなどでリピート購入を促すことができます。

商材にもよりますが、「定期購入」「月額課金」などのストック型のビジネスモデルを確立できれば、売上を継続的・安定的にあげられます。

メリット5:お客様とダイレクトにつながって、ニーズを把握

お客様の購入データや地域・年齢などの属性データが分かる上、コールセンターなどを通じて生の声も入ってきます。

またメーカーにとっては、商社や問屋などを介さずに直接お客様とつながれます。そのため、お客様のニーズを、ダイレクトに販売へ活かすことができます。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

ダイレクトマーケティングのデメリット

ここまでメリットを挙げましたが、もちろんデメリットもあります。

この章では、ダイレクトマーケティングを行う上で注意したい3つのデメリットを解説します。

デメリット1:初期費用の回収までに時間がかかる

Amazonや楽天などのECモールに出店したり、すでにお客様がついている店舗に卸したりする訳ではないので、新しくお客様を連れてくることになるため、広告費がかかります。そのため、投資回収までに時間がかかる場合もあるでしょう。またデータベースや決済手段、Webサイトなどにも初期投資が必要です。

扱う商品によっては、新規顧客の獲得時点では「赤字」(広告費>初回売上)。リピート販売によって収益を上げるというビジネスモデルが前提になるので、その場合は投資回収までに一定の時間がかかります。

デメリット2:専門知識を持った人材が必要

お金だけではなく、効果検証や改善策にも専門的な知識・スキルをそなえた人材が求められます。また、売れる広告表現を確立するためには数多くのテストが必要です。

実施する施策や業務によって必要となる知識・スキルは異なるため、要件を満たす人材が社内にいない事態も想定されます。その場合には、外注するか新たに人材を確保・育成する必要があります。

デメリット3:継続にもコストや労力を要する

今まで店舗に卸していたメーカーが直販に乗り出す場合は、顧客対応をこれまでのように店舗に任せられないので、コールセンターなどカスタマーサポート(CS)の整備にもコストがかかります。

一度軌道に乗ると、数字にもとづいて計画的・安定的に売上を伸ばすことができるのが大きなメリットですが、その成功方程式を組み立てるまではさまざまな困難を乗り越えなければならない、とも言えるでしょう。効果が出るまでには相応の時間がかかるため、中長期的な目線で取り組む必要があります。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

ダイレクトマーケティングに適した商材と成功企業の例

ダイレクトマーケティングは、どのような業界で活用されているでしょうか?

「通販」や「EC」が代表的ですが、前章で挙げた3つのポイントを満たしていれば、どのような業態でもダイレクトマーケティングは活用できます。

業界例1:D2C

通販・ECチャネルではダイレクトマーケティングが盛んに活用されています。

たとえば化粧品の通販では、DHCやオルビス、再春館製薬所やドクターシーラボなどが有名です。同じく最近では、富士フイルムや資生堂など、大手メーカーの参入が増えています。

また、食品のD2Cでは、クラフトビールのブランドである”よなよなエール”もダイレクトマーケティングに取り組んでいます。積極的なファンイベントの開催やSNS運営により、同ブランドの熱烈なファンを獲得するに至っています。

業界例2:生命保険

ソニー生命やアリコ、ライフネット生命などが代表例です。

大手生保のように営業職員がフェイストゥフェイスで勧誘するモデルとは異なり、「ダイレクト型」と呼ばれます。

業界例3:通信教育

学習塾やカルチャー講座などとは異なり、場所を問わずに受講できるため、ダイレクトマーケティングが適しています。

代表的企業は、ユーキャンやベネッセなどです。

業界例4:アパレル

ニッセンや千趣会などのアパレル販売でも、活用されています。

広告で獲得した顧客にカタログを郵送してリピート購入を促すため、「カタログ通販」とも呼ばれます。最近では、ZOZOTOWNやマガシークなどECメインの会社も業績も伸ばしています。

業界例5:食材宅配

生協・コープや大地を守る会など宅配ビジネスでも、活用されています。

オイシックスやらでぃっしゅぼーやなど、有機野菜の宅配も一般的になってきました。

業界例6:BtoB

5つの業界事例を挙げましたが、他にもたとえばオフィス用品の販売やSaaSなどBtoBでも活用されています。

会計ソフト大手のfreeeもダイレクトマーケティングを取り入れているBtoB企業の一例です。顧客の声を重視し、本当に価値があるものを届けることを重視しており、この点がダイレクトマーケティングに該当しています。

BtoB以外の変わったところでは、NGO/NPOによる寄付獲得(ファンドレイジング)という分野でも、ダイレクトマーケティングが応用されています。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

ダイレクトマーケティングに最適な手法

ダイレクトマーケティングでは、さまざまな手法(ツール)が活用されます。

この章では、代表的な5つの手法を取り上げ、やり方やメリット・デメリットを解説します。

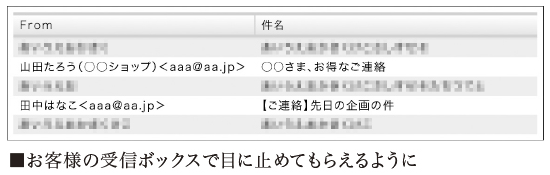

ダイレクトメール

ダイレクトメール(DM)は、前述のとおり広告物を顧客に直接送付する手法です。送付対象は、商品を購入してもらった顧客や資料請求などのアクションを起こした顧客の情報をもとに選定します。

ハガキやチラシなどの郵送物だけでなく、FAXや電子メールといった手段も活用されます。主なメリット・デメリットは、用いる手法によって以下のとおり異なります。

| 郵送・FAX | 電子メール | |

|---|---|---|

| メリット | ・デザインや形状を拘りやすい ・開封率やレスポンス率が高い ・サンプルやクーポンなどを同封できる | ・低コストで実施できる ・レスポンスを数値で計測しやすい ・作成や修正がしやすい |

| デメリット | ・制作に時間がかかる ・印刷や発送のコストがかかる | ・開封されにくい ・迷惑メールに分類されるおそれがある |

開封率やレスポンス率を高めるには、ターゲットの明確化やターゲットに応じた文章・デザインの作成が求められます。その上で、セール告知やクーポンの同封などにより、お得感を訴求することも効果的です。

テレマーケティング

テレマーケティングとは、電話を通じて顧客へのアプローチを図る手法です。企業側から顧客に電話をかける「アウトバウンド」と、顧客からのお問い合わせを待つ「インバウンド」の2種類があります。

最大のメリットは、直接顧客と対話できる点。文章やイラストのみでは伝えにくい商品の魅力を最大限伝えたり、質問への回答を通じて顧客満足度の向上を図ったりできます。また、顧客から生の声を聞くことで、商品開発や改良、マーケティング施策の効果を高める効果もあります。

ただし、応答の内容や質によっては、かえって顧客満足度の低下を招くおそれがあります。場合によっては、クレームを受けたり、悪評をSNS等で流されたりするリスクもあります。

テレマーケティングの効果を高めるには、オペレーターの育成により、対応の質を高めることが不可欠です。

もしくは、外部の専門会社に業務委託することも選択肢となるでしょう。

メール

メルマガ配信やステップメールなどにより、顧客への継続的な情報発信やコミュニケーションを図る手法です。

簡単に始めやすい点や低コストである点、文章やイラスト等で商品の魅力を訴求しやすい点がメリットです。ただし制限なく送ろうと思えば送れてしまうので、売り込みがしつこいと思われたり、知らずに法令に反した運用を行ってしまったりするリスクがあります。

法令(特定電子メール法など)の遵守はもちろんのこと、顧客のニーズや心理フェーズに応じて配信回数・内容を工夫することが重要です。

SNS

公式のSNSアカウントを開設し、製品のプロモーションや情報発信、顧客とのコミュニケーションを図る手法です。X(旧Twitter)やInstagram、Facebookが主に活用されます。また、通販業界を中心にLINE公式アカウントの活用も高い効果が見られます。

最大のメリットは、双方向的に既存顧客や見込み客とのコミュニケーションを図れること。顧客から寄せられた悩みや要望等に対してダイレクトに回答することで、顧客満足度の向上や熱心なファンの獲得が見込めます。また、情報がリツイート等で拡散された場合、短期間かつ低コストで見込み客や新規顧客を獲得できる可能性もあります。

ただし、社会的に問題のある情報発信や顧客対応を行うと、炎上によって企業イメージが低下するおそれもあります。

SNSによるダイレクトマーケティングを成功させるには、慎重に炎上リスクを避けながらコミュニケーションや情報発信を行うことが重要です。また、商品の宣伝ばかりではなく、悩みの解決につながる情報やユーモア溢れる発信を続けることも効果的です。

Web広告

Googleの検索結果やSNSなどに広告を掲載する手法です。

特定のターゲットに絞って広告配信ができる点や、クリック率やCVRなどの効果を計測しやすい点、短期間で効果を期待しやすい点などがメリットです。ただし、運用や分析に知識が必要となる上に、広告の運用だけでなく、広告をクリックした人に商品の魅力を伝えて購入に繋げるための「ランディングページ」の改善も必要なため、多くのリソースを必要とする点などがデメリットです。

ターゲットに応じた種類の広告を運用することや、専門知識を有する人材の確保・育成に注力することが効果を高めるコツとなります。

なお近年は、従来型のランディングページに加えて、「パーソナライズLP」という施策も注目を集めています。この施策は、Web広告をクリックした際にランディングページではなくチャット画面が表示され、顧客ニーズに合わせたやり取りを行うことで購入につなげやすくするものです。

参考資料:CVR1.3倍、LTV1.4倍!“パーソナライズLP”で毎月の新規顧客を増やす方法

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

ダイレクトマーケティングを成功させるコツ

ダイレクトマーケティングを成功させる3つのコツを解説します。

顧客のニーズや心情を理解する

ダイレクトマーケティングは、顧客との双方向的なコミュニケーションを重視する手法です。そのため、顧客のニーズや心情の理解が不可欠です。

ニーズや心情を理解していないと、顧客にとって不要な情報提供や売り込みを行うことになり、新規の顧客が獲得できないだけでなく、既存の顧客が離れていくおそれもあります。

顧客のニーズや心情をもとにマーケティング施策を行う

顧客ニーズや心情を理解した上で、それに基づいた最適なマーケティング施策を行うことも重要です。具体的には、アプローチ手段(広告やDMなどのチャネル)の選定、広告等のデザインや訴求文の作成が含まれます。

たとえば、20代女性と60代男性では、選定する広告媒体や好まれやすいデザイン・訴求は大きく異なってきます。また、ターゲットの年齢や性別が同じでも、購入やお試しからの経過日数が異なると、刺さる訴求内容は変わってくるケースが多いです。

顧客のニーズ・心情に基づいたマーケティングを行うかどうかによって、レスポンス率やリピート率、LTVなどの指標は大きく変わってくるでしょう。

効果をデータとして蓄積し、それをもとに改善を図る

顧客からの反応を「データ」として蓄積・分析・改善することも、ダイレクトマーケティングの核となる部分です。

顧客ニーズを理解し、それに基づいた施策を行なったとしても、最初から高い効果を見込めるとは限りません。また、一見すると高い効果が出たように見えても、他の施策を行うことでより高い効果を得られる可能性もあります。

したがって、より高い効果を得るために、顧客からの反応をまとめたデータをもとに継続的に施策の改善を図る必要があります。具体的には、A/Bテストによって最も費用対効果が高い施策を検討したり、現状効果の低い施策を改善したりすることが求められます。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

ダイレクトマーケティングの歴史

ここまでダイレクトマーケティングの企業事例やメリット/デメリットを見てきました。

より広い視点から捉えたい方のために、たどってきた歴史や主要な実践者・学者を早足で押さえていきましょう。

通信販売の普及とともに、「科学的な広告」が発達

「マーケティング」という言葉が一般的になったのは、20世紀に入ってからのこと。通信販売の発達とともに、今でいうダイレクトマーケティングの手法も、主に米国で試行錯誤されていきます。

たとえば通販広告でコピーライティングの第一人者と言われたジョン・ケープルズ氏は、1932年に「ザ・コピーライティング―心の琴線にふれる言葉の法則」を出版。数々のテストとレスポンス結果にもとづいた、「科学的な広告」のノウハウを体系化しました。

また、「現代広告の父」と呼ばれ、国際的な大手広告会社オグルヴィ&メイザーの前身を創設した、デイヴィッド・オグルヴィ氏によると、「よい広告とは『広告自体に関心を集めることなく』商品を売る広告である」。(「ある広告人の告白」より)

「いかに売れるか?」を第一とする、ダイレクトレスポンス広告の考え方が確立しつつあった時代の空気感が分かります。

1960年代に、ワンダーマンが概念として提唱

ビジネスの現場で実践されてきた方法論が、「ダイレクトマーケティング」という概念として提唱されたのは、1961年のこと。アメリカン・エキスプレスやコロムビアレコードなどの事業拡大を支援した、レスター・ワンダーマン氏と言われています。

通信販売という「二流の」(「売る広告」レスター・ワンダーマンより)業界で発達してきた技術を、一般的なマーケティングや広告の文脈において定義。「双方向」や「1対1」という概念を用いて、広告だけでなくCRMやフルフィルメントも含めて説明しました。

ITの発達とともに、データベースマーケティングが発達

1980年以降には、ITの進化が顧客管理システムに影響を与えます。データベースマーケティングの基礎として、DMの発送先リストの抽出などに取り入れられていたのは、「RFM分析」に代表される顧客のランク付けとセグメント方法でした。

1980年代には「顧客生涯価値(ライフタイムバリュー、LTV)」という概念が登場します。(出典:「マーケティング大全」酒井光雄、武田雅之)

既存顧客と信頼関係を構築して、短期的な刈り取りでなく長期的な収益最大化をはかる方法論が模索されます。

1990年代には、顧客の年齢・性別などの属性や金額・購入日といった購入履歴をもとに、個別にアプローチする1to1(ワントゥワン)マーケティングが提唱されます。CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)への取り組みも、一般的になります。

日本でも、カタログ通販や通信教育・金融などに取り入れられる

日本でダイレクトマーケティングが広がったのは、主に第二次世界大戦後のこと。1946年に、通販カタログの草分け「リーダーズダイジェスト」が創刊されます。

1970年代には、セシールやディノスなどのカタログ通販が創業。クレジットカードや通信教育の会員獲得、化粧品・健康食品といった「単品通販」にも、ダイレクトマーケティングのノウハウが取り入れられます。

20世紀末から、コンサルタントの神田昌典氏や実業家である金森重樹氏などが、米国のノウハウを日本で展開。ジョセフ・シュガーマン氏やダン・ケネディ氏、ジェイ・エイブラハム氏など著名な実務家の本を翻訳するなどして、「ダイレクトレスポンス・マーケティング」とも呼ばれながら普及します。

インターネットの登場で、広告やCRMにも大きな変化

一方、 21世紀に入りインターネットが普及すると、ダイレクトマーケティングのあり方も大きく変わります。これまでテレビ・新聞・雑誌への広告やDM・カタログの発送、コールセンターでの電話受注など、アナログ(オフライン)が中心だったコミュニケーションが、WebサイトやEメールなどデジタル(オンライン)でなされる割合が増えていきます。

Web広告は、ユーザーの行動や費用対効果が可視化しやすいという特性もあって、ダイレクト販売を行なっている広告主に普及。リスティング(検索連動型)広告やアフィリエイト広告から始まり、2009年にはネット広告の取扱高が新聞広告を抜いて第2位となります。

カタログやDMを中心に売上を立てていた企業も、徐々にECサイトでの販売に移行。FacebookやLINEなどのソーシャルメディアも、顧客とのコミュニケーション手段として加わり、CRMのあり方も変化しているまっただ中にいます。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

ダイレクトマーケティングを学ぶ方法

ダイレクトマーケティングを学ぶためには、どうすればよいでしょうか?

私は2007年に広告代理店に入社して、実務と並行して勉強を重ねてきましたが、そのなかで有用と思った情報源をご紹介します。

書籍

入門編としてお薦めするのが、神田昌典さんの書籍です。

内容は少し古いですが、「あなたの会社が90日で儲かる!―感情マーケティングでお客をつかむ」や「60分間・企業ダントツ化プロジェクト 顧客感情をベースにした戦略構築法」は、ダイレクトマーケティングに興味がある方なら、楽しんで読めるでしょう。

米国の巨匠による古典としては、ジョセフ・シュガーマンによる「シュガーマンのマーケティング30の法則 お客がモノを買ってしまう心理的トリガーとは」や、ダン・ケネディによる「究極のマーケティングプラン シンプルだけど、一生役に立つ!お客様をトリコにするためのバイブル」もお薦めです。

「<ネット広告&通販の第一人者が明かす>100%確実に売上がアップする最強の仕組み」(加藤公一レオ)や、「ゼロからはじめる通販アカデミー」(田村 雅樹)も、日本の通信販売に即した実践的な知識・ノウハウを紹介しています。

セミナー・展示会

展示会では、「ダイレクトマーケティングフェア」が支援企業の展示ブースのほかセミナーも開かれているので、雰囲気をつかむためにも、訪れてみるとよいかもしれません。

「アドテック」や「Markezine Day」といったイベントでも、ダイレクトマーケティングに関するセッションが一部開催されています。興味のある内容に合わせて、訪れてみるとよいでしょう。

メディア

通販EC分野では、紙媒体なら「通販新聞」が業界ニュースや市場調査などを発表していて、参考になります。またWebメディアでは、「ECzine」や「ECのミカタ」もノウハウ・事例等を発信していて時折チェックしています。

ちなみに、私たちファインドスターグループも、この「FiNE」というブログで事例・ノウハウを書いています。セミナーやfacebook、などでも情報を発信していますし、ダイレクトマーケティング支援サービスも行っているので、よかったらWebサイトをご覧になってください。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

ダイレクトマーケティングは通販業界では基本の考え方

通販ビジネスでは、顧客との長期的な関係性構築により、LTVを最大化することを重視します。

そのため、ダイレクトマーケティングの考え方は基本中の基本と言えます。

本記事で解説した手法や成功のコツを参考に、通販ビジネスの成長を実現していただけますと幸いです。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら