リピート率とは、新規顧客のうち2回目購入してくれた顧客の割合のことです。計算方法やリピーター率との違い、平均リピート率や通販EC業界での目安について解説いたします。リピート率を上げる施策や、実際にリピート率を上げることができた事例も紹介します。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

目次

リピート率とは?意味と計算方法

はじめに、リピート率の意味と計算方法を解説します。

リピート率の計算方法

リピート率の意味

リピート率(継続率)とは、新規顧客のうち、リピートしてくれたお客様の割合のことです。

企業は、新規顧客に購入してもらうため広告に先行投資をします。リピート率は、その後投資回収できるかの見通しを立てるための指標として役立ちます。また、リピート率の高さは、間接的に広告効果や顧客満足度が高いことを表しているので、現在のサービスの評価を測る1つともいえます。

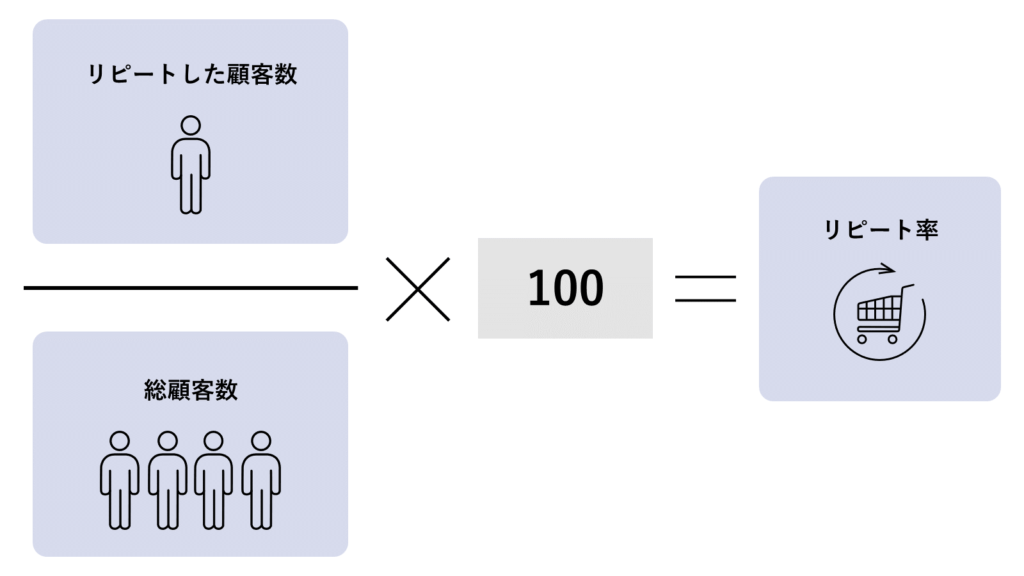

リピート率の計算方法・計算例

リピート率 = 2回目購入した顧客数 ÷ 新規顧客数

で計算することができます。

たとえば新規顧客数が100人、そのうち2回目の購入をした顧客数が10人の場合、リピート率は10%と計算されます。

リピーター率とは?リピート率との違い

リピート率と似ているものとしてリピーター率があります。リピーター率とは、特定の期間で商品を購入したお客様のうち、既存顧客(リピーター)が占める割合のことです。

新規顧客と既存顧客の割合を調べるために使われ、

リピーター率 = 既存顧客数 ÷ 特定の期間に購入した顧客数

で計算することができます。

言葉だけでは違いがわかりにくい方もいるかと思いますので、具体的な数字を使ってリピート率とリピーター率の違いを解説します。

まずはリピート率について再度説明します。たとえば、ある会社で1ヶ月間に1,000人の新規顧客を獲得できたとします。そのうち、2回目も購入してくれた顧客が400人だったとします。この2回目購入をした顧客の割合がリピート率です。実際に計算すると、以下のようになります。

400人 ÷ 1,000人 = 40%

(2回目購入者数 ÷ 新規顧客数 = リピート率)

リピート率は新規顧客がどれくらい継続してくれているかを表すので、高ければ高いほど事業の将来性が期待できます。

次にリピーター率を計算してみましょう。たとえば、1年間に購入した顧客数が10,000人だったとします。そのうち新規顧客が2,000人で既存顧客が8,000人でした。

リピーター率は、全体に対しての既存顧客の割合を表すので

8,000人 ÷ 10,000人 =80%

となります。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

リピート率はなぜ重要?上げるメリット

ここまでリピート率の意味について解説しました。ここからは、リピート率がなぜ重要なのか、リピート率を上げるメリットとともに解説します。

顧客満足度の目安になる

顧客が満足しているかは、サービスや商品を継続しているかに如実にあらわれるためリピート率は顧客が満足しているかを測るための目安になります。

たとえば、新しい広告チャネルから獲得した顧客のリピート率が平均より低かった場合、「何かある!」と早期に原因を探ることで、想定していなかった顧客のニーズを知ることができるでしょう。顧客のニーズを反映させたり、不満要因を除くことでリピート率が上がれば、顧客の満足度も上がっていると推測できます。

正確に顧客満足度を測ろうとすると、アンケート実施などコストと時間がかかりますが、リピート率を把握しておくことで現在の状況を知ることができます。

広告費を適切に使うことができる

単品リピート通販は、初回オファー価格を設定し通常より安い価格で販売した上で、繰り返し購入してもらい利益を回収する仕組みです。そのためどれだけ広告費をかけて新規顧客を獲得しても、初回購入のみでは利益は出ないため売れば売るほど赤字になってしまいます。

そのため、メディア別またはクリエイティブ別にリピート率を計測し、どの広告からのリピート率が高いのかを把握した上で、配信する広告の取捨選択が必要です。

実際に計測してみると、

「お試し商品は多く売れるけど、本商品購入が少ない」

「広告からの獲得件数は少ないけど、多くの方が本商品購入になっている」

などに気づくと思います。

リピート購入する顧客を獲得できる広告に予算を振り分けることで、効率良く新規を獲得していくことができます。

事業の安定成長につながる

リピート率を把握する長期的なメリットは、未来の売上をリピート率からも読み取ることができることです。

売上を長期的に読み取ることで、順調なときは投資に、売上が落ちそうな場合にはリカバリー、など先手の判断をすることができます。その結果、不測の事態が起きにくくなるため、事業が安定的に成長しやすくなるといえます。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

リピート率の平均は?通販・EC業界での目標値や目安

このリピート率、実際のビジネスではどれくらいの数字であれば「合格点」と言えるのでしょうか?

飲食業や美容院、ECなど業界によっても異なりますが、30%程度を目安として目指せるとよいでしょう。コンサルタントなど経験豊富な専門家の方の知見も見ていきましょう。

ここでは、各業界における大まかな目安や、通販・ECサイトにおける目標値を紹介します。

業界別の目安

ECサイトのプラットフォームの会社であるshopifyの公表データによると、各業界・業種別におけるEコマースのリピート率は以下の通りです。

- 化粧品:25.9%

- アパレル:26%

- サプリメント 29.1%

- コーヒー:29.6%

- ペット用品 31.5%

若干の違いはあるものの、共通して概ね30%前後が目安となっています。ただ、上記のデータはやや古く、海外のデータですので、あくまで参考程度に留めておきましょう。

参考:shopify「Ecommerce Customer Retention: Trends, Statistics, and Best Practices (2022)」

通販・ECサイトにおける目標値

トライアルから本品なら、25〜35%は目標にしたい

たとえば、通販やECのビジネスモデルの成功法を基礎から分かりやすく解説している「ゼロからはじめる通販アカデミー」(田村雅樹)では、トライアル(お試し)商品から本品へのリピート率を、以下のように解説しています。

トライアルから本品ならば、目標値は35%。

トライアルと本品の価格差が15,000円以上と大きい場合でも、25%は死守したいところです。

トライアルがなく、新規獲得を本品で行う場合は、定期購入客を除いて180日以内に40%以上をキープしましょう。

化粧品通販での目安は?お試しセットの価格によっても違いも

ネット通販のマーケティングについて実践的なノウハウが豊富に掲載されている「デジタルマーケティングで売上の壁を超える方法」 (西井敏恭)では、化粧品通販におけるケースとして、以下の数字が紹介されています。

化粧品の無料サンプルが0円、お試しセットが1000円、本商品が5000~1万円だとします。

0円の無料サンプルからF2転換する率は20%ですが、1000円のお試しセットからF2転換する率は35%と高くなっています。

でも、その後のF3転換率は60〜70%と同じくらい。

さらにそれ以降のF4、F5になってくると、ほぼ同じ数字になってきます。

ほとんどの専門家の方に共通するのが、リピート率、そのなかでも初回から2回目への「F2転換率」(引き上げ率)を高めるのが、事業の収益性アップのためにインパクトが大きいということ。

その他の業界については、ぜひ業界に詳しい方や実務経験のある方にヒアリングしたり、書籍やインターネット等で公開情報を調べたりなど、数字の目安をリサーチするとよいでしょう。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

リピート率が下がる要因

施策を変更したタイミングや時間の経過につれて、リピート率が下がってしまうこともあります。

リピート率が下がる要因は、主に以下の4つです。

- 広告のターゲットがズレている

- 顧客が商品・サービスに不満を持っている

- 他社に乗り換えた

- リピーター獲得・維持の施策不足

各要因の詳細と改善のポイントを解説します。

広告のターゲットがズレている

広告を見てターゲット顧客が商品を購入したものの、実際に使用してみて自分に必要な商品ではないと感じた場合、リピート購入はしてもらえません。広告のターゲットを変更した場合には、こちらの要因でリピート率が下がるおそれがあります。

つまり、広告の配信対象と、実際に商品・サービスを必要とする見込み客が一致していないという状態です。コンバージョン数を最大化するために、商品の訴求文を多くの人に刺さる文章にすれば、ニーズを持たない人にも「自分に適した商品かもしれない」と錯覚させ、購入してもらうことは可能です。しかし、実際に使用すると自分向けの商品ではないことを認識するため、リピート購入は期待できません。

見込み客のニーズを分析し、広告のターゲットと一致させることが重要です。

顧客が商品・サービスに不満を持っている

実際に商品やサービスを利用した結果、効果やアフターフォローなどに不満を感じた場合、リピート率が低下するおそれがあります。1つ目の要因とは異なり、その商品・サービスへのニーズがある顧客に販売できたものの、販売または使用中のプロセスで不満を抱かれてしまうパターンです。

対策としては、顧客が不満に感じている要素を特定することが重要です。

ECサイトの使用感(購入のしやすさなど)や購入後のフォロー体制、商品・サービス自体の問題(効果やデザイン、使いやすさなど)、価格など、不満に感じる要素は多岐にわたります。インタビューやアンケートによって不満を特定し、そこを改善することが重要です。

他社に乗り換えた

自社の商品・サービスに問題点がなくても、他者への乗り換えによってリピート率の低下を招く可能性があります。

競合他社の商品やサービスが多くある場合、顧客は自社製品と他社製品で価格やアフターサービス、品質などを比較できます。そのため、競合他社が自社よりも上記の面で優れている商品を提供し始めると、顧客がそちらに乗り換えてしまうおそれがあります。

対策としては、競合他社が優れている点を分析し、自社の弱みとなっている点(価格や品質等)を改善することが効果的です。もしくは、独自成分の配合やデザインへのこだわりなどの模倣しにくい部分で競合との差別化を図ったりするとよいでしょう。

リピーター獲得・維持の施策不足

リピーター獲得・維持の施策が不足していると、商品・サービスの中身や提供方法に問題がなくてもリピート率の低下を招きます。

他社製品との差がない場合や、継続購入の必要性が高くない商品ジャンルの場合、リピートを促す施策が不十分だと次回の購入をしてもらいにくくなります。対策としては、ポイントやクーポンの配布、会員制度などを導入し、リピートするメリットを提供する施策が効果的です。

また、顧客から自社商品・サービスの存在を忘れられてしまう可能性にも注意が必要です。どれほど商品・サービスが優れていても、その存在を忘れられてしまうとリピート率は低下します。特に、購入間隔が長くなりやすい商品の場合、対策しないと忘れられる可能性が高まります。対策としては、DMやメルマガ、SNSなどで頻繁に接触を図る施策が王道です。具体的には、自社商品へのこだわりをメルマガで定期的に配信したり、誕生日特典を記載したDMをサプライズで送るなどがよいでしょう。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

リピート率を高める方法・ポイント

リピート率をアップするためには、どうすればよいか?まずは、通販業界の定石を学ぶこと、そして自社の過去データを分析して出した改善施策をA/Bテストで検証していくことが、地道に見えて成功への近道かもしれません。

通販業界の定石をマネする

お試し商品から定期購入への引き上げにしても、定期コースの離脱率を下げるにしても、通販業界では先人たちが実験を重ねて確立してきた方法論があります。

「これから既存顧客への対策を始める」「リピートの仕組みをゼロから創りたい」という方は、通販業界の定石をマネしてみてはいかがでしょうか?

たとえば、初回購入後に適切なタイミングでフォローメールを送る、顧客心理を推測して求めている情報を伝える、など。件名や配信時間も勝ちパターンは定まっています。

データ分析で、自社の勝ちパターンを見つける

通販事業を何年か行ってきて、既存顧客の購買履歴がたまっているならば、データベースを分析してみましょう。

「どのような顧客がリピート購入してくれるか?」や、逆に「お客様が離脱してしまう理由は?」などが分かるはずです。定期コースを初回から用意する場合や、オファー価格を設定するなどビジネスモデルによって離脱理由が変わったり、決済方法が鍵となることもあります。

A/Bテストで、改善施策を検証する

定石にもとづいてデータを分析したうえで、「こうすればリピート率が上がるのでは?」「離脱率を下げるために、この施策を導入しよう」という仮説が生まれたら、ぜひ既存のテストと並行してA/Bテストをしてみましょう。

新しい施策を実施した顧客のリピート率がアップしていれば、その施策は成功と検証できます。

リピート率を上げるためには、地道な学習とテスト・分析が大切です。ぜひ文中で紹介した記事もご覧になって、数値のアップに役立てていただければ嬉しいです。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

リピート率を上げるのに役立つ施策

前章ではリピート率アップのポイントを解説しましたが、具体的な施策を知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

そこでこの章では、リピート率を上げる具体的な施策を4つ紹介します。

定期コースの導入

定期コースは、商品・サービスを定期的に購入してもらう販売方法です。顧客自ら解約の意思を示さない限り、自動的に購入が継続されます。

定期コースの導入は、非常に効果の高いリピート率を上げる方法で、一部の事例では、定期コースに加入した顧客のリピート率は平均90%というデータもあります。現時点で定期コースを導入していない企業の場合、新たに開始することで継続率を大幅に上げることも期待できます。

リピート率が上がる理由の1つとして、定期コースに加入した顧客に「現状維持バイアス」が働くことが挙げられます。現状維持バイアスとは、現状変化によって損失や後悔することを回避しようとする結果、現状維持を選ぶという心理効果です。つまり、一度定期コースに入ると継続する心理が働きやすくなるのです。

定期コースの導入では、提案する際に特典(割引など)をつけることが効果的です。また、商品・サービスの購入時点で定期コースへの加入を勧めることもコツです。理由としては、購入を決意している状態であれば、心理的に定期コースへの加入も受け入れやすくなるためです。

メルマガやLINE、DMの配信

メルマガやLINE公式アカウント、DM等による継続的な情報配信も、リピート率を上げる効果があります。

効果を発揮する理由は主に3つあります。

1つ目は、アプローチする回数が増えることで、顧客に「単純接触効果」が働くためです。

単純接触効果とは、特定の対象に接する回数が増えるほど、対象への好感度が高まる心理効果です。メルマガなどによって頻繁に自社商品・サービスの情報を発信することで、顧客からの好感度を高める心理効果が期待できます。

2つ目は、顧客ロイヤルティの向上を見込めるためです。

メルマガ等で顧客に役立つ情報(商品の使い方や悩み解決コンテンツなど)を提供すると、顧客に「いつも役立つ情報を提供してくれる」、「自分のことを理解してくれている」という感情を抱いてもらうことができます。その結果、顧客ロイヤルティが向上し、リピート率アップにつながります。

3つ目は、忘れられることを防げるためです。

前述の通り、良い商品であっても存在を忘れてしまうケースもあります。そのため、忘れられる前のタイミングで都度アプローチを図ることで、リピート購入を促せます。

この施策の効果を高めるには、顧客ニーズや心理状態の把握、およびそれを踏まえた情報発信が重要です。また、購買意欲は時間の経過とともに低下するため、購入直後から3ヶ月以内にアプローチを図ることを忘れないようにしましょう。

SNSによる情報発信

X(旧ツイッター)やInstagramなどのSNSによる情報発信も効果的です。

SNSによる情報発信では、メルマガ等の活用と同様の効果(単純接触効果によるリピート率向上)を得られます。また、SNSには特有のメリットが3つあります。

1つ目は、双方向的なコミュニケーションがとれる点です。

たとえば、商品・サービスに悩みを持つユーザーに対してリプライで解決方法を提示するなどの対応を実現できます。メルマガよりも密なコミュニケーションができるため、自社ブランドに愛着を持つ根強いファンを作りやすいです。

2つ目は、情報の拡散を見込める点です。

自社が発信する情報がリツイートなどの共有によって拡散されることで、短期間で多くの見込み客に認知されます。その結果、新規顧客の獲得数増加も期待できます。

3つ目は、コストを比較的かけずに済む点です。

メルマガなどと異なり、SNSアカウントは費用をかけず、かつ簡単に開設・運用可能です。そのため、比較的少ないコストでリピート率を上げることができます。

ユーザーの悩みやニーズをもとに、役立つ情報を提供できるかがリピート率向上の効果を左右します。

会員ランクやポイント制度の導入

リピート率を上げる王道施策として、会員ランクやポイント制度の導入、クーポン配布などが挙げられます。

理由としては、継続するほど得をするという心理が顧客に働くためです。たとえば会員ランクであれば、購入回数に応じてランクが上がる仕組みなので、多く購入してランクを維持、もしくは上げたいという心理が働き、リピート率の向上を見込めます。

こうした施策を行う際には、お得さの強調に加えて、プロスペクト理論も意識すると効果が高まります。プロスペクト理論では、人は心理的に「得すること」よりも「損することを回避する」傾向が強いとされています。この心理傾向を応用し、「リピートしないと損をする」という意識が働くように、会員制度やポイント・クーポンの配布を工夫することで、よりリピート率を高めやすくなります。

具体的な例としては下記が挙げられます。

- 購入頻度が高い上位の会員ランクほどお得な特典を増やす

- ポイントやクーポンに有効期限を設定する

この章で紹介した施策は一例であり、リピート率を上げる方法は多岐にわたります。より詳しくリピート率を上げる施策を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

リピート率アップの成功事例

弊社が通販会社を支援してきた中で、実際にリピート率を上げることに成功したケースは多々あります。

この章では、その中から2つの事例を取り上げ、実際に行った施策と効果を解説します。

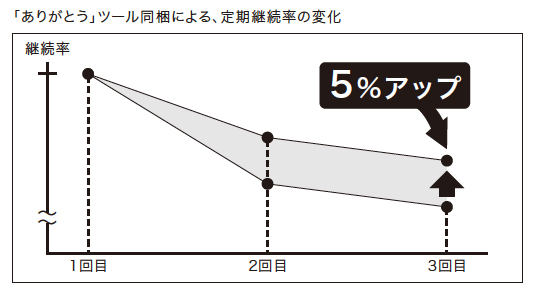

LINE公式アカウントを駆使して継続率を1.5倍に

LINE公式アカウントの活用により、継続率(リピート率)が約1.5倍まで上昇した事例です。

具体的に行ったのは、LINE公式アカウントに登録してくれた顧客に対して、顧客の悩み解決に役立つ情報発信や、商品の使用を長期的に続けられるサポートを提供する施策です。

たとえばスキンケア用品であれば、肌に悩みを抱える顧客に対して、肌に良い食品リストを送ることでロイヤルティを高める施策を行いました。また健康食品であれば、管理栄養士などの専門家が1対1で相談に乗るサービスを一緒に提供することで、続けることのメリットを増やす施策も効果を発揮しました。

商品の提供には直結しない場合でも、顧客の悩みに寄り添った情報提供やコミュニケーションを図ることで、リピート率の大幅な向上を実現できたと考えられます。

定期コースの変更や解約を自動化して、リピート率が1.3倍

2つ目の事例は、チャットボットによる業務の自動化により、リピート率を約1.3倍まで上げることに成功した事例です。

具体的には、定期購入コースの日程変更や解約・休止手続き、FAQや相談への対応業務について、LINEチャットボットによる自動化を図りました。

弊社が支援した企業様では、従来コールセンターによる有人対応で上記の業務を行っており、以下3つの課題を抱えていました。

- 人員に限りがあり、コールセンターに繋がりにくいという声が上がっていた

- 問い合わせに対する回答の質が受電するスタッフによってバラバラであった

- 1件あたり500〜600円ほどのコストがかかっていた

そこでLINEチャットボットでの対応に変更したところ、無人で24時間365日対応できるようになったことにより、顧客の利便性を高めることに成功しました。また、よくある質問への回答をLINE上で確認したり、商品の特性上専門家の意見が必要な場面もあったので、LINE上で専門家に相談したりできるようにしたことで、対応の質を高め、顧客満足度の向上を実現。結果的に、導入前と比べてリピート率を1.3倍まで高めることに成功しました。また、無人対応への変更により、顧客対応にかかるコストの大幅削減も実現しました。

参考資料:LINEトークで解約抑止&LTVアップ

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

通販業界で重視すべきリピート率以外の指標

通販業界では、リピート率以外にも重視したい指標がたくさんあります。

この章では、特に重要な3つの指標を取り上げ、概要や計算式、使い方をお伝えします。

F2転換率

初回購入した顧客のうち、2回目の購入を行った割合です。

F2転換率(%) = 2回目の購入者 ÷ 初回購入者 × 100

通販会社の多くは、1回目はお試し商品や安価なサンプル商品を提供し、実際に試してもらった上で本商品を提供する「2ステップマーケティング」の手法を取り入れています。この場合、新規顧客をたくさん獲得しても、そのほとんどが2回目購入することなく離脱すると赤字になります。

広告費用の回収および利益を最大化する上で、通販会社では2回目の購入者を増やす(≒F2転換率を高める)ことが非常に重要です。

LTV

一人の顧客が生涯を通じて、どの程度の売上を企業にもたらすかを表す指標です。

LTV = 購買単価 × 購買頻度 × 継続購買期間

一般的に、新規顧客獲得のコストと比べて、既存顧客の維持にかかるコストは1/5ほどで済むと言われています(1:5の法則)。また、既存顧客の離脱率を5%改善すると、利益率が25%改善されるという法則もあります。つまり、がむしゃらに新規顧客の獲得に注力するよりも、既存顧客からの売上を最大化する(≒LTVを高める)方が、効率的に利益を高めることができるのです。

CPO

新規顧客1人に商品を購入してもらうために要した広告費用です。

CPO = 広告費 ÷ 受注件数

CPOからは、新規顧客の獲得にかかった費用が分かるため、、広告費の見直しや新規顧客のニーズを把握することのきっかけになります。

CPOの重要性や改善する方法を以下の記事で詳しく説明しているので、より知りたいという方はご覧ください。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

リピート率のまとめ

リピート率は、「獲得した新規顧客のうち、どのくらいの人数がリピートしてくれたか」を表す指標です。

リピート率を上げるには、定期コースの取り入れやポイント制度の導入などの施策が効果的です。

本記事を参考に、リピート率をマーケティング施策の検討・改善にお役に立てていただけると幸いです。

リピート率以外にも、通販事業ではCPOやLTVなどのKPIの理解が重要です。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

⇒解説資料はこちら

の意味とは?計算方法もわかりやすく解説_220202.jpg)