単品リピート通販とは、1〜数種類の商品に絞って、リピート購入を前提に販売するビジネスモデルです。集客に時間やコストがかかるものの、売上を予測しやすい点や価格競争を回避しやすい点などのメリットがあります。単品リピート通販の市場規模や売上上位企業、成功可能性を高めるポイントをくわしく解説します。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

目次

単品リピート通販とは?

単品リピート通販とは、1〜数種類の商品に絞って、リピート購入を前提に販売するビジネスモデルを意味します。単品リピート通販の呼び方は、「単品通販」や「リピート通販」など様々あり、定義も人それぞれです。

ですが、健康食品や化粧品などリピート性のある商材を、EC通販で顧客に直接販売している事業を指すことが一般的です。

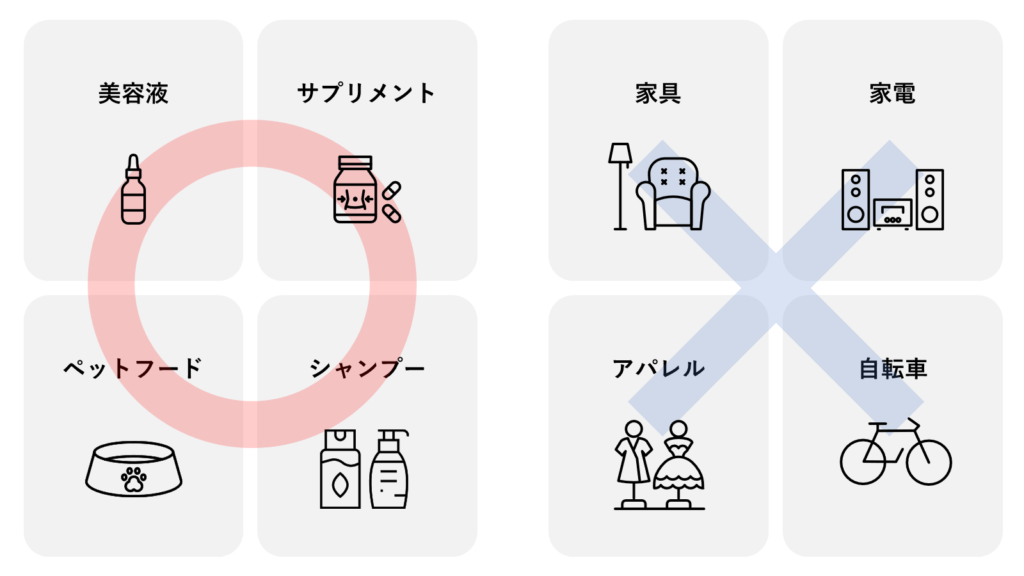

当てはまる商材

さまざまな商材がありますが、例を挙げてみましょう。

- 青汁やグルコサミンなど、健康食品

- 酵素や黒酢など、ダイエットサプリメント

- 口臭予防や便秘防止など、コンプレックス商材

- 化粧水や美容液など、スキンケア化粧品

- ファンデーションやメイクなど、コスメ

- シャンプーや白髪染めなど、ヘアケア製品

- コラーゲンやプラセンタなど、美容ドリンク

単品リピート通販に当てはまる商材/当てはまらない商材

健康食品・化粧品の他には食品、たとえば魚・果物はじめ産地直送品やコーヒー・お菓子といった嗜好品などで、定期購入を主体としたEC通販を含む場合もあります。

業界の売上上位企業

通販新聞社が毎年に発表している「通販・通教売上高ランキング」から、単品リピート通販(化粧品・健康食品通販)企業のみを抜粋して、1〜10位へと並べてみました。(※1)

| 順位 | 企業名(※2) | 本社 | 主力商品 |

|---|---|---|---|

| 1 | 新日本製薬 | 福岡 | スキンケア「パーフェクトワン モイスチャージェル」 |

| 2 | ファーマフーズ | 京都 | ヘアケア「ニューモ育毛剤」 |

| 3 | ファンケル | 神奈川 | スキンケア「マイルドクレンジングオイル」 |

| 4 | オルビス | 東京 | スキンケア「オルビスユー」 |

| 5 | 資生堂(ワタシプラス) | 東京 | スキンケア |

| 6 | 再春館製薬所 | 熊本 | スキンケア「ドモホルンリンクル」 |

| 7 | JNTLコンシューマーヘルス(旧ドクターシーラボ) | 東京 | スキンケア「アクアコラーゲンゲル」 |

| 8 | プレミアアンチエイジング | 東京 | スキンケア |

| 9 | ザ・プロアクティブカンパニー | 東京 | スキンケア「プロアクティブ+(プラス)」 |

| 10 | ディーエイチシー | 東京 | スキンケア「ディープクレンジングオイル」 |

| 順位 | 企業名(※2) | 本社 | 主力商品 |

|---|---|---|---|

| 1 | サントリーウエルネス | 東京 | セサミン |

| 2 | 世田谷自然食品 | 東京 | グルコサミン、青汁 |

| 3 | 富山常備薬 | 富山 | 第3類医薬品(フルスルチアミン、L-システイン) |

| 4 | ディーエイチシー | 東京 | ビタミン・ミネラル |

| 5 | ファンケル | 神奈川 | ビタミン・ミネラル |

| 6 | 山田養蜂場 | 岡山 | ローヤルゼリー |

| 7 | やずや | 福岡 | 香醋・にんにく卵黄 |

| 8 | 大正製薬 | 東京 | グルコサミン、青汁 |

| 9 | わかさ生活 | 京都 | ブルーベリー |

| 10 | えがお | 熊本 | 黒酢・鮫肝油 |

※1 出典は、通販新聞社が2022年に発表した「化粧品・健康食品通販売上高ランキング」。売上ランキングの全体は、通販新聞社が発行している本紙を購読した方はご覧になれます。

※2 企業名:株式会社など正式な名称から一部省略。敬称略

市場規模

単品リピート通販の市場規模に関する調査データはありません。そこで、ここでは関連性の高いBtoC通販の市場規模を紹介します。

経済産業省によると、2022年における物販系BtoC-ECの市場規模は13兆9,997億円であり、前年と比べて5.37%増加しています。また、2013年以降の推移を見ると、右肩上がりに拡大しています。以上のデータから、関連性の高い単品リピート通販の市場規模も拡大傾向であると考えられます。

※参考記事:電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました(経済産業省)

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

単品リピート通販と総合通販やモール販売との違い

前章では分かりやすさを重視して、「化粧品や健康食品の通販」と説明しましたが、もっと詳しく知りたい方向けにビジネスモデルからその特長を深掘りしていきます。

商品(単品)・販売方法(リピート)・チャネル(通販)の3つの視点から、単品リピート通販とその他の販売形式(総合通販・モール販売)の違いを解説します。

| 単品リピート通販の特長 | 他の販売モデル | |

|---|---|---|

| 商品の種類 | 1種類の商品・ブランドを主軸に取り扱う | 総合通販:特定のジャンル・商品に縛られず、幅広く取り扱う |

| 販売モデル | 同じ商品のリピート購入を前提にしている | 総合通販:1回きりの購入も多い(売り切り型も想定) |

| 販売チャネル | 自社サイト・ドメインからの集客がメイン | モール出店:AmazonなどのECモールでの販売がメイン |

ポイント1:1種類の自社オリジナル商品/ブランドが軸

1つ目は「単品」、商品の視点からです。

「単品」というと、よく聞かれるのが「1商品しか売っていないの?」という質問です。ですが実際には、「単品通販」と呼ばれる会社のほとんどは複数の商品を販売しています。

これは、業界の先駆けとも言える、「やずや」(香醋)や「再春館製薬」(ドモホルンリンクル)といった企業が、爆発的に支持をされた1種類の商品/ブランドを前面に出して広告を展開。看板商品を軸に売上を伸ばしていったことから、「単品通販」と形容されるようになった、と推測しています。

商品によっても分かれ、健康食品では「1つの看板商品が、売上の8割を占める」といった企業もあります。一方、化粧品は洗顔・クレンジングから化粧水、美容液、あるいはファンデーションなどSKUを増やし、「ラインで売る」会社が多いでしょう。

ただし、何百・何千種類もの商品を並べて販売する「多品種少量」型のいわゆる総合通販とは異なり、あくまで軸となるのは1つの商品です。

- 新規顧客には、1つの商品をフロント商品として販売する

- その商品を使い終わったら2回目も、基本的には同じ商品を薦める

- 関連する商品も合わせ、クロスセルを狙う

ただし、商品ラインナップを広げていっても、1つのブランドに揃える(あるいは顧客層やコンセプトなどが異なる場合は、別ブランドとして販売する)のが一般的です。

品揃えが少ない分、ほとんどの企業は自社ブランドのオリジナル商品を販売しています。メーカー直販、いわゆる「D2C」(Direct to Consumer)と呼ばれる業態とも、共通するポイントです。

ポイント2:リピート購入を前提にしたモデル

2つ目が「リピート」、販売方法です。

化粧品や健康食品は、消耗品。一度使って気に入ったら、同じ商品をくり返し購入するお客様も多いです。ポイント1と合わせて、総合通販と比べると違いが際立つはずです。

| 総合通販 | 単品リピート通販 | |

|---|---|---|

| 商品例 | 家電・本・アパレル・家具など | 化粧品・健康食品など |

| 品揃え | 多い | 少ない |

| 購買サイクル | 同じモノはくり返し買わない | 消耗品なので定期的に購入 |

| 調達先 | 仕入れ販売 | 自社ブランド |

| 価格競争 | 起こりやすい | 巻き込まれにくい |

| 広告効率 | CPAを低く抑えやすい | CPAが高騰しやすい |

| 代表的企業 | Amazon、千趣会、セシール、アスクル、ヨドバシカメラ、ZOZOTOWN、ケンコーコム、マガシーク、ゴルフダイジェストオンライン | 再春館製薬所、ドクターシーラボ、オルビス、ファンケル、サントリーウェルネス、ライオン、山田養蜂場、やずや、オイシックス、ブルックリン |

総合通販でも、リピート購入するお客様は多くいます。ただし、本や家具などは一度買った同じモノをくり返し買うことは稀で、別の商品を買うケースが多いはずです。

一方、単品リピート通販では品揃えは多くありません。したがって大事なのは、広告で獲得した新規顧客を「1回切り」に終わらせず、リピート購入によって売上を積み上げていくことです。そのために、一度購入した顧客にはメールやDM、あるいは電話(アウトバウンド)などで販促をしていったり、定期購入の仕組みを用意したりしています。

ポイント3:販売チャネルは自社ドメイン、広告からの集客が中心

最後にチャネル、「通販」です。

これは「カタログ通販」や「テレビショッピング」など伝統的な通信販売だけでなく、「EC(Eコマース)」や「ネット通販」ももちろん含みます。

では、化粧品や健康食品をネット販売している企業が、全て「単品リピート通販」と呼ぶかというと、そうではありません。

具体的には、Amazonや楽天などECモールを主戦場に販売する事業者は当てはまらない、という考え方が一般的です。単品リピート通販でメインになるのは、自社ドメインすなわち自社で用意したECサイト・LPや、出稿した広告やDM・カタログなどでの販売です。

| モール出店 | 単品リピート通販(自社ドメイン) | |

|---|---|---|

| 販売方法 | Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど | 自社のECサイトやDM・カタログなど |

| 集客チャネル | モール内の検索・広告など | WEB・テレビ・紙媒体の広告など |

| 新規獲得コスト | 低い | 高い |

| 決済・物流など初期投資 | 小さい | 大きい |

| 利益率 | 低い | 高い |

モール出店と比べた時、単品リピート通販のメリットは、事業が軌道に乗ると利益率が高くなりやすいことです。

- 自社サイトやDMなどで販売すると、Aazonや楽天などプラットフォームに手数料を支払わなくてよい

- 競合商品との比較が付きまとうモールとは異なり、独自の商品価値・ブランドを顧客に理解してもらえれば、販売価格が高くても買ってもらえる

- 一度購入した顧客のリストに自由にアプローチできるので、リピート購入してもらいやすい

といった特長から利益率が高くなり、既存顧客が積み上がっていくほど利益を安定的に出しやすいのです。

しかし、単品リピート通販で一番難しいのが、新規顧客の獲得です。「今すぐ商品を探している」顕在顧客が既に集まっているECモールに出店すれば、モール内での検索や広告など安価なコストで集客できます。一方、自社ドメインのECサイト/LPに顧客を連れてくるには、広告など集客コストがかかります。

また決済や物流、ITシステムなども自前で準備するべき割合が増えるでしょう。これらの初期投資を、リピート購入による売上で回収するスキームを組めるか?が、自社ドメイン(単品リピート通販)で利益を出すためのポイントです。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

単品リピート通販に必要な機能・システム

単品リピート通販で用いるシステムに必要な機能は、主に以下の4つです。

- 定期購入の変更・更新

- 自動メール・リマインド機能

- 複数の決済手段

- 顧客管理・分析ツール

実際の通販ビジネスでは、上記の4機能すべてを内包したプラットフォームを導入する企業がほとんどです。

以下では、各機能で具体的にできることや使い方を解説します。

定期購入の変更・更新

基本的な機能として下記が挙げられます。

- 商品発送のスケジュール変更

- 料金プランの変更

- マイページ機能(お届け間隔やスキップをユーザー側で行える機能)

- 初回割引の設定

特にお届け間隔の変更やスキップ機能がない場合、継続率が下がる可能性が高いので、重要な機能です。

自動メール・リマインド機能

主な機能として下記が挙げられます。

- 注文後や発送完了後に自動でメールを送信

- 定期購入における商品発送前のリマインド

こうした機能は、顧客の利便性向上につながるのはもちろんですが、トラブルを回避する上でも欠かせません。

複数の決済手段

顧客の年齢や生活スタイル、商品ジャンルなどによって、メインで活用される決済手段は変わってきます。

可能な限り多くのユーザーを獲得したり、ユーザーの利便性を高めたりする上でも、決済手段は可能な限りたくさん用意しておくのがおすすめです。クレジットカードや口座引き落とし、代引きなどの主要な決済手段はもちろん、利便性が高いID決済やQRコード決済、Amazon Payも用意しておきたいところです。

決済手段の変更に関しては、手間のかかる電話や郵送ではなく、マイページ上で変更できるようにすると、ユーザー側にとって便利です。

顧客管理・分析ツール

前述のとおり、単品リピート通販では顧客にリピートしてもらうことが重要です。そのためには、過去の行動履歴を分析し、その結果をもとに適切なマーケティング施策を行うことが求められます。

それを実現する上で、単品リピート通販ではMAやCRMツール、アクセス解析ツール(googleアナリティクスなど)の活用が不可欠です。こうしたツールの活用により、見込み客の育成や既存顧客のニーズ把握、ECサイト上での行動分析などを行えます。

ニーズや心理フェーズに応じたアプローチが可能となるため、新規顧客の獲得や既存顧客のリピート促進を図りやすくなるでしょう。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

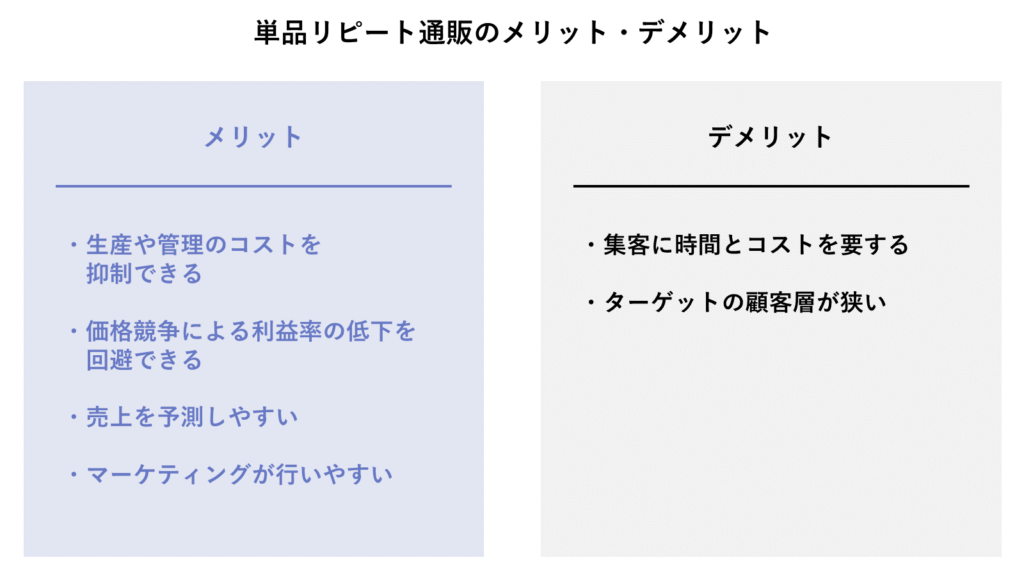

単品リピート通販のメリット

単品リピート通販には、主に以下4つのメリットがあります。

- 生産や管理のコストを抑制できる

- 売上を予測しやすい

- 価格競争による利益率の低下を回避できる

- マーケティングが行いやすい

以下では、各メリットをくわしく見ていきましょう。

生産や管理のコストを抑制できる

取り扱う商品が1種類〜数種類であるため、数百種類〜数千種類もの商品を生産または仕入れる総合通販と比べて、初期投資額を少なく抑えやすいです。

また、定期的なリピート購入を前提としているため、毎月どのくらいの商品を生産すれば良いかの予測も立てやすいです。生産量が安定しやすいため、作りすぎによってコストが無駄となるリスクを軽減できます。

加えて、商品の種類が少ないため在庫保管に要するスペースが少なく済む上に、在庫過多となるリスクも低いため、商品の保管費用も比較的抑えられるでしょう。

売上を予測しやすい

前項でお伝えしたとおり、単品リピート通販では定期購入がメインであるため、どのくらいの注文が入るかが予測しやすいです。つまり、生産や管理のコストだけでなく、売上の見通しも立てやすいです。

ある程度の精度で売上を予測できるため、急な資金繰りの悪化や利益率の低下が起きにくいです。また、安定的な売上を得ることで、新しいマーケティング施策や新しい設備への投資にもチャレンジしやすくなるでしょう。

価格競争による利益率の低下を回避できる

総合通販では、利益を出すために人気商品を取り扱うケースが多いため、他の通販サイトと顧客の奪い合いに発展する可能性が高いです。

商品面で差別化できないため、顧客を獲得するためには価格面で優位に立つしかありません。各社が価格面で優位性を出そうとすると、最終的には価格競争となり、商品を売っても儲からない状況になってしまいます。

一方で単品リピート通販では、オリジナル商品を取り扱うことで、デザインや効能等での差別化が可能となります。価格競争に巻き込まれにくくなるため、利益率を高い状態でキープしやすいです。

マーケティングが行いやすい

総合通販やモール販売と比較して、単品リピート通販では2つの理由からマーケティング施策を行いやすいと言えます。

1つ目はターゲットを絞れる点です。総合通販の場合は、商品数が多いため商品の数だけターゲットが存在します。一方で単品リピート通販では、基本的に1つのブランドに絞るため、ターゲットの範囲が狭くなります。ターゲットの範囲が明確になることで、顧客理解を進めやすくなり、結果的に質の高いマーケティング施策を行いやすいと言えます。

2つ目は顧客データを収集しやすい点です。モール販売の場合は、顧客データの取得に制限が生じる場合が多いです。一方で単品リピート通販では自社サイトで顧客データを取り扱うため、商品の購入に至った人はどのようなフローを辿って購入したのか、長く続けてくれている顧客の特徴はどんなものがあるか、などのデータを分析しやすいです。その結果、顧客の行動やニーズに基づいたアプローチを行えるようになります。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

単品リピート通販のデメリット

単品リピート通販には、以下2つのデメリットもあります。

- 集客に時間とコストを要する

- ターゲットの顧客層が狭い

各デメリットをくわしく見ていきましょう。

単品リピート通販のメリット・デメリット

集客に時間とコストを要する

自社のオリジナル製品を販売するため、人気商品を取り扱う総合通販と比べて、十分な人数を安定的に集客できるようになるまでに時間がかかります。

また、認知を広げるために広告宣伝や営業、販売促進に相応の費用も発生します。

ターゲットの顧客層が狭い

前述のとおり単品リピート通販では、総合通販と比べて取り扱う商品数が少ないため、ターゲットの顧客層が狭まります。ターゲットを明確化しやすい点ではメリットがあるものの、裏を返すとアプローチできる見込み客の数が少ないというデメリットもあります。

十分な利益を得るには、限られた見込み客に対して、効果的なマーケティング施策を講じる必要があります。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

単品リピート通販の成功可能性を高めるポイント

では、このような単品リピート通販のビジネスモデルを踏まえて、新規顧客獲得(広告)やリピートなど、どのように戦略を立てていけばよいのでしょうか?

単品リピート通販では利益率の高さにもよって、ビジネスモデルの歯車がかみ合うと「5年間で年商100億円」など、短期間に一気に売上を伸ばす企業がたびたび登場します。その高い収益性を支えるマーケティング手法には、業界上位企業が共通して取り入れている仕組みがあります。

この章では、上位企業の取り組みを参考に、単品リピート通販の成功可能性を高める6つのポイントを解説します。

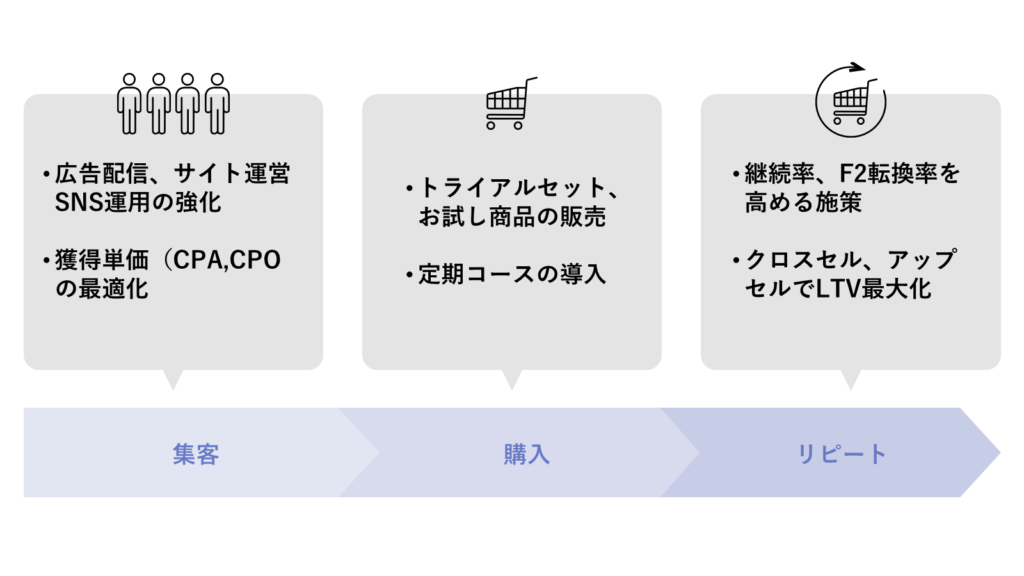

単品リピート通販の流れと施策

新規顧客獲得の強化

デメリットで紹介したとおり、単品リピート通販では集客がネックとなりやすいです。そのため、他のビジネスモデル以上に新規顧客獲得に注力することがより一層重要となります。新規顧客の獲得が円滑に進めば、商品力やブランド力次第で安定的に収益を獲得できるようになります。

具体的な手法として、主に下記が挙げられます。

- 広告配信

- ECサイトによるSEO対策

- SNSの運用

費用はかかるものの短期的な効果を得たい場合には広告配信、時間はかかるもののコストを抑えて運用したい場合には、SEO対策やSNS運用が効果的です。

たとえば流行に敏感な若者がターゲットならば、SNS運用が適しているケースが多いです。ターゲット顧客のニーズや特徴(性別や年齢、趣味志向など)に応じて、費用対効果の高い手法を選択することが効果を高めるポイントとなります。

獲得単価(CPA、CPO)の最適化

CPA/CPOとは、新規顧客一人あたりを獲得するのにかかった費用のこと。

たとえば、200万円の広告費用をかけて、100人の新規顧客を獲得できたときにCPOは、200万円÷100人=2万円です。(獲得したのが見込み客の場合はCPA、本商品/定期コースの顧客の場合はCPO、と区別されるのが一般的です。)

単品リピート通販のビジネスモデルを単純化して、利益の方程式を出すと、利益=(LTV-CPO-コスト)×顧客数です。いかにCPOを下げて、LTVを高めるか?が利益を伸ばすためのポイントです。

>CPOの事例を調べる

>LTVの事例を調べる

定期コースの導入

一度使って気に入った商品があると同じ商品を買い続けるのが、単品リピート通販のお客様の特長です。その習慣を高い収益性へと転換するのが、「定期販売」という事業モデルです。

定期顧客の人数が増えれば増えるほど、座布団が積み上がっていくようにストック収入として積み上がっていくため、継続性・安定性が高いのがその魅力です。健康食品はもちろん、化粧品でも定期コースを収益の柱とする企業が増えています。

>定期コースの事例を調べる

トライアルセット・お試し商品の提供

販売側としては定期購入をしてほしいですが、お客様としては使ったことがない商品を定期購入するのは難しいもの。そこで、「お試し商品」や「トライアルセット」「無料/有料サンプル」などを、「980円」や「500円」など低価格で販売する企業が増えています。

新規購入のハードルを下げることで、CPA(顧客の獲得単価)を下げることができるからです。広告では顧客リストを集めて、リピート購入で収益を上げようという考え方です。

>オファーの事例を調べる

継続率やF2転換率を高める施策の実施

顧客リストは集まったものの、「お試し客」や「サンプル客」だけが増えてしまっては、いつまでも赤字のままです。安定的に黒字とするには、継続率(F2転換率)を高め、固定客を増やす必要があります。

リピートしてもらえるかどうか?の分かれ目は、新規購入直後に本商品や定期コースに申し込みしてもらうこと。

サンプルの期間が30日間の場合は、その期間中にキャンペーンを設定して、「本商品購入で○%引き」や「定期入会で3つの特典」などと働きかけます。そのために、メールやDMを送ったり、場合によっては電話(アウトバウンド)をかけるなど、「引き上げ」のためのコミュニケーションを工夫します。

>引き上げの事例を調べる

クロスセル・アップセルによるLTVの最大化

顧客が集まったら、今度はLTV(顧客生涯価値)を高めていきます。

LTVとは、その顧客が長期間にもたらす売上(または利益)のこと。リピート購入のサイクルが短い単品リピート通販では、1年間の期間でLTVを計算するのが一般的です。

そのために、同じ商品を継続的に購入してもらうのはもちろんですが、別の商品も勧めたり(=クロスセル)、高価格の商品を販売したり(=アップセル)します。化粧品では、「クレンジングを購入したお客様に、化粧水も販売する」などクロスセルが盛んです。健康食品でも、3ヶ月分などの「まとめ買い」やお徳用ボトルなどの「増量」によるアップセルが見られます。

>クロスセルの事例を調べる

>アップセルの事例を調べる

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

単品リピート通販の成功事例

弊社では、単品リピート通販を行う企業を支援してきました。

この章では、その中から成功事例を2例取り上げて、行った施策と効果を解説します。

動画広告の活用で、静止画広告と比較してCVR1.2倍

1つ目の事例は、健康食品(サプリメントや健康ドリンクなど)の通販企業を支援した事例です。

施策としては、新PASONAの法則に則ったストーリー調の動画広告を作成しました。具体的には、以下の流れに沿って情報を伝える動画広告を配信。

- P(Problem):「健康診断に引っかかった夫」という健康に関するユーザーの悩みを取り上げる

- A(Affinity):「運動や食事など頑張っていたけど、うまくいかない」という親近感を演出

- S(Solution):解決策として商品の効能・特徴などを伝える

- O(Offer):商品のオファーを提示

- N(Narrowing Down)・A(Action):ターゲットを絞り込み、行動を促進

ポイントとしては、「健康診断に引っかかった夫」という親近感を感じるフレーズを出すことにより、自然な表現で商品を勧めたことです。その結果、静止画広告と比べてCVRを1.2倍まで高めることに成功しました。

単品リピート通販の会社では、基本的にお悩み解決型(尿酸値を下げる、ダイエットをサポートなど)の商材を扱うことが多いため、上記のようなストーリーに基づいた動画広告の活用は顧客の共感を生めるため効果的であると言えます。

LINE公式アカウントを活用して、毎月100CVを獲得

2つ目の事例は、スキンケア商品を中心にメイクアップやヘアケア商品を取り扱う化粧品通販の企業を支援した事例です。

広告をクリックしたけど買わなかった人や、LINEのスタンプダウンロードするために友だち登録したけど商品を買っていない人を対象に、自社商品をLINE公式アカウントで売り込むことが目標でした。しかし、単純にキャンペーン情報や新商品告知などを送り続けるだけでは効果が発揮されないことは明らかです。

そこで弊社では、顧客データの分析結果をもとに、LINE公式アカウントによるメッセージのパーソナライズ化を図りました。具体的には、以下の施策を実施しました。

- 公式アカウント登録直後に行ったアンケート結果をもとに、悩みや興味に応じた商品をレコメンド

- 過去に閲覧ページに応じて送信するメッセージを使い分ける

- 商品購入直後、購入から1ヶ月経過などのタイミングに応じて訴求を変える

その結果、LINE公式アカウント経由で毎月100CVを安定的に得られるほどの成功を収めました。顧客データを最大限に分析・活用している点は、単品通販にしかできない施策であると言えます。

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら

単品リピート通販のまとめ

この記事では、単品リピート通販のビジネスモデルから売上上位企業、マーケティングの流れを解説しました。

今回は化粧品や健康食品の事例を主に扱いましたが、単品リピート通販のビジネスモデルは、たとえば通信教育や食材宅配、ECのサブスクリプション(定期購入)・モデル、はてはNGO/NPOによる寄付集めなどさまざまな事業で応用されています。

本記事で紹介した成功させるポイントや事例を参考に、単品リピート通販のビジネスモデルを取り入れてみてはいかがでしょうか?

通販事業の現場で使われているKPIを新任担当者でも分かるようにまとめました。

KPIの用語説明や使い方だけでなく、通販のビジネスモデルについても解説しています。

⇒解説資料はこちら