紙媒体とは、「紙を素材とする媒体・情報伝達手段」を意味します。具体例として、新聞や雑誌、書籍、DM、フリーペーパーなどです。紙媒体には、信頼性や保管性が高いなどのメリットがあります。紙媒体のメリット・デメリットや広告としての種類、市場規模などを解説します。

チラシ広告で優良顧客を獲得するための方法を分かりやすくまとめました。

700社以上の事例から分かってきた、具体的なノウハウを解説しています。

⇒解説資料はこちら

目次

紙媒体とは?

はじめに、紙媒体の意味、読み方、例を解説します。

紙媒体の意味

実用日本語表現辞典によると、紙媒体とは「紙を素材とする媒体や情報伝達手段」を意味します。ECサイトやホームページなどのデジタル媒体(Web媒体)との対比で用いられる表現です。

英語では、”Paper media”や” paper medium”と呼ばれます。

紙媒体の例

紙媒体の例として、新聞や雑誌、書籍など、情報が記載された紙(印刷物)が当てはまります。

また、紙媒体は広告の手段としても活用されます。具体例としては、前述した新聞や雑誌に掲載する広告に加えて、チラシやフリーペーパー、DM(ダイレクトメール)、カタログ、パンフレットなどが該当します。

チラシ広告で優良顧客を獲得するための方法を分かりやすくまとめました。

700社以上の事例から分かってきた、具体的なノウハウを解説しています。

⇒解説資料はこちら

広告の手段として用いる紙媒体の種類

一口に紙媒体といっても様々な種類があり、それぞれに適した活用シーンがあります。

アプローチしたいターゲット層や求める成果、広告予算などの条件によって、最適な媒体を選ぶことが大切です。

ここでは、代表的な紙媒体の特徴をいくつかご紹介します。

新聞広告

新聞広告とは、新聞の紙面に掲載する広告です。

掲載する媒体によっては比較的広い範囲に広告を打つことができ、かつ社会的な信頼を得られるのが新聞広告のメリットだと言えるでしょう。

新聞の愛読者には中高年層以上の読者が多く、シニア世代へ幅広くリーチしたいという場合に有効な手法です。

雑誌広告

雑誌広告とは、一定の頻度で発行される情報誌などに掲載される広告です。

雑誌はテーマによって読者層がおおむね把握できるため、狙ったターゲットに高確率でメッセージを届けられるというメリットがあります。

媒体に対して帰属意識の高い読者(ファン)が多く存在するのも雑誌の特徴で、「この雑誌に掲載されているなら…」と、広告に興味を持ってもらいやすいのもこの手法の強みだといえるでしょう。

折込チラシ

折込チラシは、新聞に挟み込む形で配布するチラシ広告です。

新聞と一緒に配布されるため、シニア世代にリーチしたい場合に適しています。

新聞本誌に掲載する広告に比べて費用が安価に抑えられることが多い上、新聞本誌とは別で入っているため新聞広告よりも目にとまる可能性が高い手法です。

地域単位でのセグメントができるため、特定の地域に絞ったマーケティングに活用できるほか、週末に焦点をあわせて配布するなど、ピンポイントでのアプローチに高い効果を発揮します。

ポスティング

ポスティングとは、個人の自宅やマンションのポストにチラシやDMなどの広告物を投函する手法です。

丁目単位で配布地域を指定できるため、細かいエリアセグメントができるのが特徴です。ポストに入れられるものであれば基本的にサイズや形状を選ばないため表現の幅が広く、自由度の高さがメリットの一つだと言えるでしょう。

一方、マンションなどの集合住宅ではポスティングが禁止されているところもあるため、都会などの一部地域では、投函範囲が狭まるといった制約が生じる場合があります。

フリーペーパー

フリーペーパーは、地域に根ざした情報を掲載している無料配布の媒体です。ポスティングと同じく特定の地域に絞ってアプローチしたい場合に適しており、特に配布エリア近辺の店舗やイベントへの集客には高い効果が見込めます。

一方、駅や街中(コンビニなど)に配置して「持って行ってもらう」形で配布するため、狙ったターゲットにピンポイントで届けるのはやや難しいといえます。

このため、一回の広告では高い効果が出し辛いという弱点がありますが、広告費用は紙媒体の中でも比較的安価であるため、定期的に広告出稿して接触率を高めることで成果に繋げやすくなります。

DM

DMは「Direct Mail(ダイレクトメール)」の頭文字を繋げたもので、企業や団体から見込み顧客に充てて送付する広告です。

DMには電子メールを使うものと紙のDMがありますが、紙のDMでは主にハガキや封書などが用いられます。特定個人に向けて名指しで送付されるため、他の広告手法に比べて「特別感」を演出しやすいのがメリットだと言えるでしょう。

封筒のデザインや、窓から見える封入物を工夫することで開封率を上げられる点も、この手法の特徴のひとつです。

同封・同梱チラシ

同封・同梱チラシとは、チラシやサンプル品などを、カタログや商品に同封して顧客に届ける広告です。

たとえば、通販で購入した商品を送付するダンボールの中に化粧品のサンプルを同梱する、カードの請求書に食品のチラシを同封するなど、メインの送付物とあわせて別のチラシやサンプルなどを送ります。

自社の商品に自社の別商品のチラシを同封するケースと、同封する広告費用を払って他社のカタログや商品に同封するケースがあります。前者はアップセルやクロスセルなどのCRM、後者は新規顧客獲得のために活用されます。

カタログ

カタログとは、自社の商品・サービスを一覧形式で掲載し、それぞれの価格や機能、効果などをわかりやすく記載した紙媒体です。

文章や画像を織り交ぜて複数の商品・サービスを同時に比較検討してもらいやすい点がメリットです。ただし、1つひとつの商品・サービスを深掘りしやすい媒体ではありません。

したがって、自社のロイヤル顧客に対して接触回数を増やす使い方が良いでしょう。また、自社が取り扱う商品・サービスのラインナップを認知してもらう手段としても効果的です。

パンフレット

パンフレットとは、顧客の関心を惹きつける目的で、特定の商品やサービスを紹介する冊子です。カタログと似たイメージを持ちますが、パンフレットは少なくとも5ページ以上48ページ以下とカタログと比べページ数が少なくなります。

カタログよりも1商品あたりの情報量を増やして、自由度の高いレイアウトやデザインを実現できます。それにより、特定の商品やブランド、会社情報などを深掘りして伝えられる点がメリットです。また、保険や不動産、BtoB営業などの対面営業の際に一緒に見せることで、口頭では伝えきれない商品の詳細なスペックや効能などを理解してもらいやすくなるメリットもあります。

形態は、カタログと同じ小冊子ですが、活用の仕方は異なります。カタログは既存顧客への接触回数を増やす目的でしたが、パンフレットは追加で購入してもらうことを目的として注目商品をパンフレットにして送付するという形で、使い分けていけるとよいでしょう。

以上が広告の手段として用いられる主な紙媒体となります。

それぞれの特性を知って、商材のターゲットに近い顧客を多く抱える媒体を選べるようにしましょう。

チラシ広告で優良顧客を獲得するための方法を分かりやすくまとめました。

700社以上の事例から分かってきた、具体的なノウハウを解説しています。

⇒解説資料はこちら

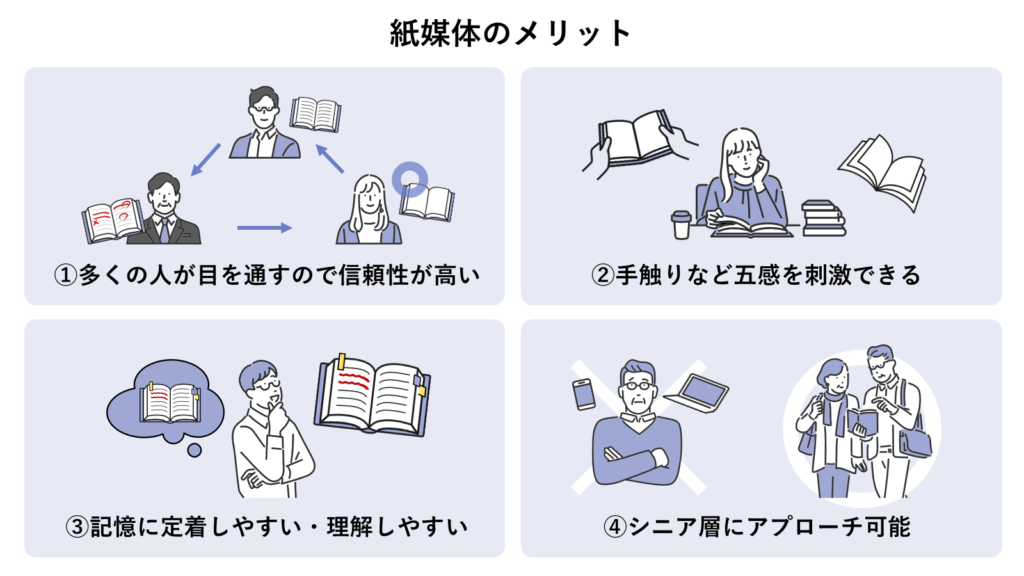

【デジタル媒体と比較】紙媒体のメリット

紙媒体には、デジタル媒体(Web媒体)にはない魅力があります。この章では、紙媒体に特有のメリットを6個解説します。なお、先にメリットとデメリットが一目でわかるように、表形式でまとめています。こちらを確認しておくと、各メリット・デメリットの理解が深まると思います。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・信頼性が高い ・保管性が高い ・視認性が高い ・手触りなど五感を刺激できる ・記憶に定着しやすい・理解しやすい ・デジタル媒体を利用しない人にもアプローチ可能 | ・修正が難しい ・出稿までの時間が長い ・情報量に上限がある ・ターゲットや配布範囲が限定される |

信頼性が高い

紙媒体のメリットとして、まずは信頼性の高さが挙げられます。

総務省の調査によると、アンケート対象の14種類のメディアのうち、新聞や雑誌・書籍を「信頼できる」と回答した割合は、SNSやキュレーションメディア、掲示板などのデジタル媒体と比べて高くなりました。

- 新聞:61.2%

- 雑誌・書籍:37.5%

- SNS:15.3%

- ニュース系キュレーションメディア:29.7%

- 掲示板やフォーラム:7.3%

- ブログなどその他サイト:10.3%

比較的容易に配信から修正まで可能なデジタル媒体に比べ、いくつもの媒体の審査を経て掲載されるため情報の発信が慎重な印象があるといえるでしょう。また、情報の発信元が明示されている点や、長期にわたって生活に根付いてきた点も信頼性の高さを裏付けると考えられます。

保管性が高い

Webで見たものの場合、あとで見ようと思っても新しい情報が次から次へと流れるため、実際に閲覧することはほとんどありません。

一方で紙媒体は、あとで読む際には現物が手元に残ります。そのため、チラシであれば捨てる前に一度目を通したり、カタログや雑誌などは保管する方もいるため後々の新規購入やリピートが期待できます。

視認性が高い

紙媒体は、視認性が高いというメリットもあります。視認性とは、一目見た際の「認識のしやすさ」です。

紙媒体では、大きいサイズの紙面を使うことで、文字の視認性が上がります。リラックスして読むことで深い呼吸が促進され、それが読解力の向上につながるためです。

この効果は、34人を対象とした読解力の調査でも明らかとなっています。ある調査では、同じ小説をスマホと紙で読んでもらい、その直後に読解力のテストを行いました。

その結果、紙の方が読解力のスコアが高く、深く呼吸した回数が多いことがわかりました。一方でスマホの場合には、ブルーライトの影響によって、呼吸の抑制や前頭葉の過剰な活動が生じ、それに伴う読解力の低下が見られたそうです。

(出典:スマホよりも紙の本の方が読みやすいのはなぜ? 呼吸も関連 〜最近の研究から〜 )

広告の出稿や商品の宣伝において、わかりやすく情報を伝えることを重視したい場合には、紙媒体が適しているケースは多いと考えられます。

手触りなど五感を刺激できる

実物として存在する「紙」を活かすことで、読者の五感を刺激できます。紙媒体で刺激できる感覚の例として、主に下記が挙げられます。

- 視覚:読者のニーズに応じたデザインを施す(高級感など)

- 嗅覚:インクや紙の特有の香りを楽しんでもらう

- 聴覚:ページをめくる耳触りの良さを楽しんでもらう

- 触覚:和紙などの特殊な用紙ならではの手触りを楽しんでもらう

デジタル媒体が提供できるのは、主に視覚への刺激で、嗅覚や聴覚、触覚を刺激するアプローチは不可能です。

また、五感が刺激されることで「情緒的価値(幸福感やワクワク感などの精神的な価値)」を提供できます。一般的に情緒的価値は機能的価値と比べて模倣されにくい(差別化しやすい)ため、安定的な競争優位性を確立しやすくなります。

五感への訴求によってデジタル媒体と明確に差別化できる上に、模倣されにくい価値を提供できる点は、紙媒体が持つ大きなメリットと言えるでしょう。

記憶に定着しやすい・理解しやすい

紙媒体は、デジタル媒体と比較して記憶に定着しやすい・理解しやすい傾向があると言われています。

実際、東京大学が日本能率協会マネジメントセンターおよびNTTデータ経営研究所と共同で行った研究により、スマートフォンなどの電子機器と比較して、紙の手帳を活用した方が、記憶の想起に対する脳活動は活発になることも明らかとなっています。

上記の研究結果から、紙媒体を使ったほうが、広告の内容を理解・記憶してもらいやすいと考えられます。

デジタル媒体を利用しない人にもアプローチ可能

最後に紹介するメリットは、デジタル媒体をあまり利用しないシニア層にアプローチできる点です。

シニア層は、最近出てきたデジタル媒体よりも、長年慣れ親しんできた新聞や雑誌といった紙媒体を今も好んで利用する傾向があります。シニア層をターゲットとした場合、そもそもの利用者人口が少ないデジタル媒体に広告を出稿しても効率は合いにくくなります。一方で、50代〜80代といったシニア層がターゲットの商材の場合は、同封広告や新聞など紙媒体の広告は引き続き新規獲得に有効な媒体です。

シニア層向けのマーケティングについては、以下の記事でもくわしく解説しています。

チラシ広告で優良顧客を獲得するための方法を分かりやすくまとめました。

700社以上の事例から分かってきた、具体的なノウハウを解説しています。

⇒解説資料はこちら

【デジタル媒体と比較】紙媒体のデメリット

紙媒体にはたくさんのメリットがあるものの、全てのケースで広告出稿先として万能というわけではありません。

紙媒体での広告出稿を検討する際には、以下に挙げたデメリットも踏まえることが重要です。

- 修正が難しい

- 出稿までの時間が長い

- 情報量に上限がある

- ターゲットや配布範囲が限定される

以下では、各デメリットをくわしく見ていきましょう。

修正が難しい

デジタル媒体の場合、基本的にWebで更新できるため、あとからの修正や変更が比較的容易です。

一方で紙媒体の場合、一度印刷や出稿したものは修正できません。手元の原稿を修正した上で再度印刷や出稿などを行うか、「訂正のお知らせ」を別の紙媒体やWebなどで周知させる必要があります。

Web媒体と比べて、誤ってしまった箇所を修正するのに、印刷や回収、廃棄、周知などに多大なコストや労力、時間を要します。

出稿までの時間が長い

紙媒体の場合、作成に加えて、印刷や配送といったデジタル媒体にはない作業が必要となります。一度出してしまえば修正が難しいため、信頼性を担保するための情報元確認や編集、修正などにも時間や工数を要します。

上記の理由から、デジタル媒体と比較して作成から出稿までの期間は長くかかります。そのため、最新情報などスピードが重要な情報を伝えるのは向いているとはいえません。

新鮮な情報をリアルタイムで伝えることを重視する場合は、Webサイトなどのデジタル媒体が適しています。

情報量に上限がある

紙媒体は、デジタル媒体に比べて情報量に上限がある点もデメリットです。限られた紙面に情報を無理に詰め込むと、空白の少なさや文字の小ささから、本来の視認性の良さを失い、読みづらくなってしまいます。

購入してもらうために多くの情報を伝える必要があるなど、紙の特性を活かせない場合は、情報を取り入れる集中力が多少下がったとしてもWebサイトなどのデジタル媒体の方が適しているでしょう。

ターゲットや配布範囲が限定される

紙媒体を利用する場合、ターゲットが限定されやすい点も無視できません。

一般的に、若者世代は紙媒体よりもデジタル媒体を好んで利用する傾向があります。また雑誌の場合、種類によりますが特定のターゲット層や年代に限られます。

さらに配布範囲については、新聞であれば一部の全国紙などをのぞいて、配布・設置できるエリアは特定の地域に限定されます。

そのため、どの層に商品が刺さるかわかっていない、自社としてターゲットは定めているがその他の層も獲得できるのか試してみたい、といった場合は幅広くアプローチできるデジタル媒体でテストを行うほうが良いケースもあります。

逆に、ニッチでもターゲットが合致していれば効率が合いやすくなるため、自社の状況に合わせて考えていきましょう。

チラシ広告で優良顧客を獲得するための方法を分かりやすくまとめました。

700社以上の事例から分かってきた、具体的なノウハウを解説しています。

⇒解説資料はこちら

紙媒体の市場は?今も有効?

最後に、紙媒体の広告費(市場規模)を踏まえて、マーケティングにおいて紙媒体は現在でも有効なのかどうかを考察します。

紙媒体の広告費(市場規模)

電通の「2022年 日本の広告費」によると、紙媒体を代表する「新聞」および「雑誌」にかけられた広告費は、2020年〜2022年の3年間で以下のとおり推移しています。

| 年次 | 新聞 | 雑誌 |

|---|---|---|

| 2020年 | 3,688億円 | 1,223億円 |

| 2021年 | 3,815億円 | 1,224億円 |

| 2022年 | 3,697億円 | 1,140億円 |

見ての通り新聞はほぼ横ばい、雑誌はやや減少しています。

一方で、同じく紙媒体に当たる「折込」、「DM」、「フリーペーパー」にかけられた広告費は、それぞれ以下のとおり推移しています。

| 年次 | 折込 | DM | フリーペーパー |

|---|---|---|---|

| 2020年 | 2,525億円 | 3,290億円 | 1,539億円 |

| 2021年 | 2,631億円 | 3,446億円 | 1,442億円 |

| 2022年 | 2,652億円 | 3,381億円 | 1,405億円 |

折込とDMではやや増加した一方で、フリーペーパーは減少傾向です。

上記のとおり、直近3年間における紙媒体の広告費(市場規模)は、一部では増加を見せているものの、基本的には横ばい〜やや減少傾向となっています。

一方でインターネット広告費(マス4媒体由来のデジタル広告費含む)の合計は、過去3年間で以下のとおり推移しています。

2020年:22,290億円

2021年:27,052億円

2022年:30,912億円

見ての通り、インターネット広告の市場規模は急速に拡大しています。紙媒体広告とインターネット広告を比較すると、広告のデジタルシフトは顕著であると言えるでしょう。

紙媒体ってまだ効果あるの?

では、紙媒体は有効な広告メディアではないのかというと、そうとは言い切れません。商材やターゲット層によってはまだまだ有効であるどころか、むしろ紙媒体の方が効果を出しやすいケースも存在します。

たとえば、ある調査では20〜30代の消費者には紙媒体の方が高い効果が上がるという結果が出ています。デジタルに慣れ親しんだ若年層にとって、「デジタルよりも手がかかっている」と感じられる紙のDMは新鮮に感じられるのかもしれません。

参考:MarkeZine Day 2019 Autumn 紙メディアは意外にも若年層に有効 3つの実証実験で明らかになったDMの効果を発表

また、モノとして形に残る紙媒体は、基本的に閲覧している個人にしか表示されないデジタル媒体に比べて家族や他の人の目に触れやすく、かつ長期に渡って保管されれば繰り返し目にしてもらえるというメリットがあります。

カタログやデリバリーサービス用のメニューなどを紙媒体でポスティングするのは、そうした効果を狙ったものだと言えるでしょう。

開封率を上げるためにちょっとしたノベルティ(おまけ)を同封できるのも、紙媒体ならではの強みです。

このように、活用方法次第ではまだまだ紙媒体にも活躍のチャンスがあります。

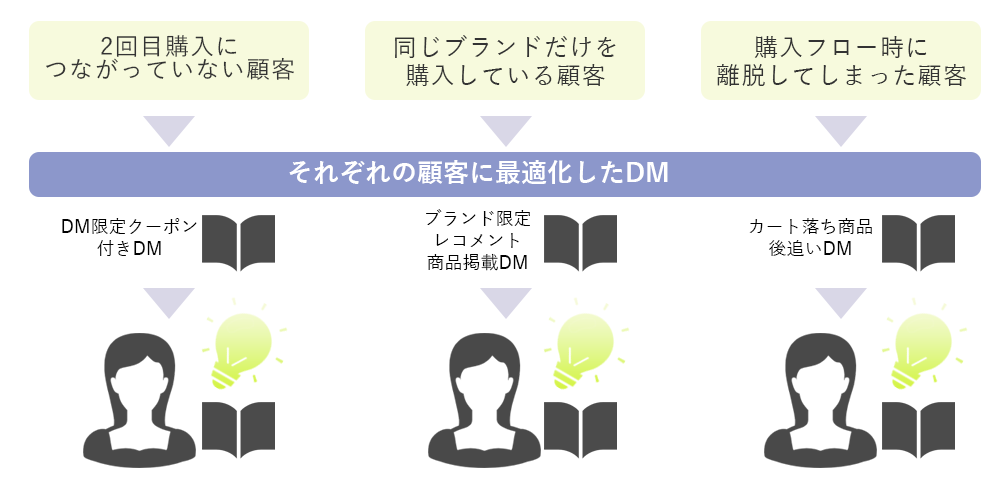

ユーザー心理に沿ったアプローチ「パーソナライズDM」

こうした中、最近、「消費者の心理に刺さる」として注目されている広告手法の一つが「パーソナライズDM」です。

パーソナライズDMとは、データを元にユーザーに関連性の高い内容を表示する「パーソナライズ広告」のDM版です。

顧客の性別や年齢、居住地などにより届け先を絞り込む手法は以前から用いられてきましたが、技術の進歩によりWeb上の行動を取得し、取得した内容を反映したDMを届けることも可能になってきています。

たとえば、オンラインショップを訪問した顧客の閲覧履歴から商品の好みを予測し、キャンペーン情報やセール告知などのDMを送ることが可能です。

「個々の顧客にマッチした内容を届ける」ことができるパーソナライズDMは、すべての顧客に対して一律のDMを届けるのに比べて高い開封率・反応率が期待できます。

また、メールとパーソナライズDMを掛け合わせて利用することにより、より効果的に顧客にアプローチすることも可能です。

チラシ広告で優良顧客を獲得するための方法を分かりやすくまとめました。

700社以上の事例から分かってきた、具体的なノウハウを解説しています。

⇒解説資料はこちら

場面に合った広告を選ぼう

以上、今回の記事では紙媒体のメリット・デメリットに特化してお伝えしました。

新聞・雑誌の発行部数減少などに伴い紙媒体の広告市場は横ばい〜やや減少傾向にありますが、広告市場規模全体の規模が縮小しているわけではなく、時代に応じてチャネルの利用割合が変化しているというのが実情です。

デジタルと紙、それぞれの強みと弱みを正しく理解した上で、自社の商材やターゲット層の特性に応じて、最適な媒体・手法を選んで活用していただければと思います。

チラシ広告で優良顧客を獲得するための方法を分かりやすくまとめました。

700社以上の事例から分かってきた、具体的なノウハウを解説しています。

⇒解説資料はこちら