アップセルとは、顧客に上位(高価格)の商品を薦めることで、客単価の向上を図る手法です。効率的に売上を増やせる点や、LTVの向上を図れる点などのメリットがあります。成功事例をもとに、クロスセルとの違いや具体的な施策、成功のポイントを解説します。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

アップセルとは

はじめに、アップセルの意味・目的や英語表現、簡単なアップセルの例を解説します。

アップセルの意味・目的

アップセルとは、お客様が買おうとしている商品より、価格が高い商品を勧める販売手法のことです。

アップセルは、「客単価の向上」やそれに伴う「売上の向上」、中長期的な視点による「LTVの向上」を目的に実施されます。

アップセルは英語で何という?

アップセルは、英語で”up-selling,”や”upselling”と呼ばれ、日本語でも「アップセリング」と呼ぶケースもあります。

アップセルの簡単な例

あるハンバーガーショップで、ハンバーガーを注文したとします。

その時に店員さんから「パテ1枚の追加が期間限定割引となっていてお得ですが、いかがですか?プラス 60円でご変更いただけます。」と言われました。

これは店員さんが、臨機応変に対応しているのではありません。顧客単価を高めるために、「Mサイズを注文した顧客には、Lサイズをお得な価格で提案する」とマニュアルで決められています。

このように商品を買おうと「お財布を開いている」その瞬間に、「こちらはどうですか?」と提案されると、売り込みと分かっていても文字通り財布の紐が緩んでいる状態なので、受け入れやすくなります。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

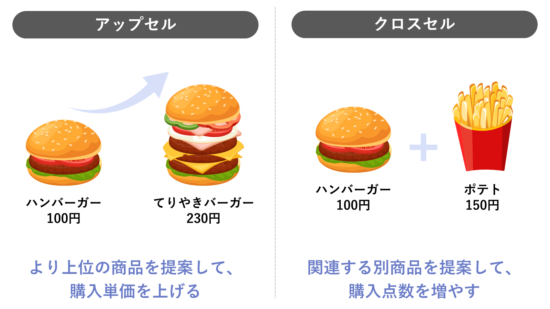

アップセルとクロスセルの違い

同じように、客単価を高める販売手法として「クロスセル」も知られています。

クロスセルとは、「ある商品を購入したお客様にさらに別の商品を薦める販売手法」のことです。

アップセルとクロスセルは、どのような違いがあるのでしょうか?先ほどのハンバーガーチェーンの例を、見てみましょう。

ファーストフード店のレジで、ハンバーガーを注文しました。その時に店員さんが「ポテトもいかがですか?」と薦めるのは、クロスセルの有名な事例です。

(出典:「【クロスセル基礎講座】通販ECの事例から学ぶ、戦略・分析とタイミング」)

購入してもらった商品(ハンバーガー)とは別の商品(ポテト)を勧めることによって、客単価を上げようとしています。

これに対してアップセルでは、同じ商品(ハンバーガー)でも高価格帯の商品を提案しています。あるいは、2回目の購入時に高価格帯の商品に切り替えてもらうことを目指します。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

アップセルの施策

アップセルの施策は、大きく以下の3種類です。

- まとめ買いを提案する

- 上位商品を薦める

- 定期コースに「引き上げ」

以下では、弊社が支援してきた成功事例をもとに、各施策の方法や効果を解説します。

まとめ買いを提案する

有効なアップセル施策の1つ目が、「まとめ買い」です。

「2個セット」や「3ヶ月分」など、複数の商品を買ってもらえるよう提案します。

「3個セットなら、1個あたり○%お得」といった割引価格を提示。

「お一人さま2つまで」「1家族さま3個まで」など限定セットで販売するケースがみられます。

私自身の体験ですが、ある健康食品会社の広告を見て商品1個を電話で注文したところ、オペレーターから「お一人さま3箱までとなっておりますが、3箱のご購入でよろしかったですか?」と聞かれたことがありました。

「1箱の場合ですと、さらに送料600円がかかってしまうんですが、よろしいですか?」

「○○円は初回特別価格でして、2箱目からは少しお高くなってしまいますが、よろしいですか?」・・・

といったトークで、お得感と合わせてまとめ買いに誘導し、初回受注時の顧客単価を高めようとしているのでしょう。

(参考)「1家族さま3個まで」のオファーがアップセルをもたらす理由と、“カリギュラ効果”」

「1個だけなら送料がかかってしまうけど、2個以上で無料」や「2個買うと、1個無料でさらにプレゼント」と言われると、2個の方がお得に思えて買いたくなってしまいますね。

上位商品を薦める

続いて、これまで購入していた商品と比べて、機能などがグレードアップした「上位商品」を勧めるのも有効です。

上位商品の代表的な例は、分量が多いタイプです。「30粒」に対して「60粒」など分量が多い商品や、成分が「100g配合」に対して「200g配合」など、配合量を増やした上位商品を勧める企業もあります。

ある健康食品会社で初めて「100粒入り」(8,310円+送料)を購入したところ、アウトバウンド(電話営業)で、「180粒入り」(13,655円、送料無料)のお徳用ボトルを勧められました。

100粒と180粒があるんですが、100粒は次回から8,310円に送料がかかります。

180粒は通常価格は13,655円ですが、毎月1箱づつのお届けでしたら9,650円でご提供することができます。

このように「送料無料」や「割引」など価格メリットと合わせて提示されると、「どうせ続けるなら180粒を頼もうか」という気持ちになりやすいですね。

(参考)「定期コース誘導の鍵は「損をしたくない」という心理?」

また「有効な成分の含有量を増やした」や「他の有効成分も配合」などを売り文句に、上位商品を高価格で販売する方法もあります。

ある化粧品会社では、「主要な美容成分を約○倍に濃縮」や「○種類の美容成分をぜいたくに配合」したデラックス版の商品を、通常商品の3倍近くの価格で販売しています。

定期コースに「引き上げ」

最後に、お試し申込や単品購入のお客様に定期購入を勧めるのも、アップセルの役割を果たします。

なぜなら、定期購入したお客様は継続率が高まることが知られているため、単品購入と比べて年間単位での顧客単価(LTV)は高まりやすいからです。

たとえば健康食品や化粧品では、「500円トライアルセット」や「無料サンプル」などお試し商品を買ってもらった顧客に、ステップメールやDM、アウトバウンド(電話)などで定期購入を勧める「引き上げ」と呼ばれるコミュニケーションが盛んです。

またお試し商品を初めて注文したお客様に、電話でオペレーターが定期購入を勧める「インバウンド・アップセル」と呼ばれる手法もあります。

同様の原理でネットからの注文では、「完了画面」や「確認画面」を活用してアップセルする方法もとられています。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

アップセルのメリットとデメリット

客単価や売上の増加を目的にアップセルを検討する際には、メリットとデメリットの両方を踏まえた上で実施すべきかを検討することが重要です。

そこで、この章ではアップセルのメリットとデメリットを解説します。

アップセルのメリット

アップセルには、主に以下2つのメリットがあります。

効率的に売上を増やせる

新規顧客の開拓などの手段と比較して、効率的に売上を増やせる点がアップセルのメリットです。

1:5の法則という、新規顧客獲得にかかるコストは、既存顧客の維持にかかるコストのおよそ5倍かかるという法則があります。5倍が正しい数字かどうかはケースバイケースであるものの、既存顧客向け施策の方が、少ないコストで同じ成果(売上)を生み出せるのは事実です。

アップセルは、販促や営業、商品ラインナップなどの工夫で行えるため、新規顧客の開拓を必要としません。そのため、最低限のコストで効率的に売上を伸ばすことが可能です。

対象者やタイミング、売り方などを工夫することで、上手くいけばアップセルの成功率は4割を超えるというデータもあります。比較的成功しやすい点も、売上を増やす手段としてアップセルがおすすめな理由の1つです。

LTVの向上により、中長期的な業績の成長を期待できる

アップセルは、短期的な売上増加のみならず、LTVの向上による中長期的な業績の成長をもたらす可能性があります。

LTVとは、ある顧客が生涯にわたって自社にもたらす収益の合計、もしくは年間の顧客単価を意味します。LTVの向上は会社やブランド全体で長期的な業績の成長につながります。

実際、1種類の商品しか購入しない顧客と、2種類以上の商品を購入する顧客を比較すると、LTVに1.5〜3倍(またはそれ以上)もの差が出てくるというデータもあります。つまり、既存顧客の客単価を高める(この場合はクロスセルする)ことで、LTVを倍以上に高められる可能性があるのです。

アップセルのデメリット

一方で無理やりアップセルを行ってしまうと、SNSでのネガティブな口コミが広がり、ブランドイメージが低下するおそれがあります。

たとえば、自社内にコールセンターがなく他社に依頼してにアップセルを行う場合は、押し売りのようなトークになっていないか、トークスクリプトを制作して管理するなど、悪い印象を与えないように注意しましょう。

その他にもイメージの低下を招くリスクとして、「顧客のニーズに合致しない上位商品・サービス、まとめ買いの提案」が該当します。

たとえば、「そこまで肌の状態に悩みがなく、現時点で購入している商品に満足している顧客」に対して、複数の成分を配合したより効能の高い上位商品を薦めても、ニーズがないため購入につながらないでしょう。

他の章でもお伝えしていることですが、やみくもに上位商品やまとめ買いを薦めるのではなく、顧客1人ひとりのニーズを分析し、特定のニーズや強い悩みを抱えている顧客などに対して、適切なアプローチを行うことが重要です。前述の例であれば、お肌に強い悩みを抱えており、現在購入している商品では解決しきれていない顧客などが対象となり得ます。

ニーズに合致するアップセルであれば、悩みに合わせた商品を提示してくれたことにより「自分のことを考えて提案してくれている」と信頼感が高まります。また、複数商材をライン使いしていることでほか競合商品へのスイッチングも起きづらくなります。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

アップセルを成功させる3つのポイント

このアップセル、マーケティング現場ではどのように取り入れていけばよいのでしょうか?

成功のポイントは、タイミング(=いつ?)・チャネル(=どこで?)・対象(=誰に?)の3つです。

ポイント1:タイミング(When?)

1つ目のポイントはタイミング。アップセルは「いつ?(When?)」仕掛ければよいでしょうか?

一般的に、「初回受注時」「お試し期間終了時」「定期購入継続時」の3つが効果を発揮しやすいと知られています。

初回受注時に、“お試し客”をスムーズに“定期購入”へ

定期購入や月額課金など長期的なお付き合いを前提としたビジネスでも、1回目の購入時点でのアップセルが有効なケースが多々あります。

ある健康食品通販会社では、お試し商品を購入しようと注文の電話をかけたお客様に、「お電話いただいたお客様限定で」と定期コースをお得な価格で勧めることで、高確率で「定期引き上げ」に成功しています。

その会社が広告で掲載しているのは、1,000円の「お試し10日分」。

電話をかけて、オペレーターに名前や住所などを答えていき、最後にオペレータから言われたのは、「今回は10日分ということでわずかな量でございますので、良さを実感してもらうのは難しいと思います」という意外な言葉、たたみかけるようにセールストークが続きます。

健康食品ですので、飲み心地とかそういった部分で10日分を見ていただくとしまして、継続していただけるようでしたら、定期コースをお薦めしております。

お値段は初回は半額1,500円で1ヶ月分、わずか500円の違いで、1ヶ月分ご注文いただけますので。

2ヶ月目からも通常より500円安くなっていますし、また定期コースはいつでもストップできます。

(参考)「インバウンド・アップセル」とは?お試し商品から引き上げる、電話トークの秘密

お客様にとっては500円だけ追加で出せば、お得に購入できて効果を期待できるので、この提案には乗りやすいでしょう。

商品を購入しようとアクションを起こしたその時は、まさに「お財布が開いている」タイミング。

そこで、お客様にとってもお得感が感じられるような提案をしたら、アップセルが成功しやすくなります。

お試し期間終了時(2回目購入の検討中)も、反応しやすい

続いては、1回目に購入した商品(特にお試し商品や半額キャンペーンなど)を使い終わり、2回目の購入を検討するタイミングです。

たとえば1ヶ月分の商品なら「25日後にDMを発送する」、10日分のお試しサンプルなら「7日後にメールが届く」といったように、初回購入から期間を決めて販促のプッシュがされるように、 CRMを設計します。

「良さそうなので、続けようかな」と思っているお客様には、「2回目には、通常で購入するよりは定期コースがお得です」といったお得感のある提案があると、アップセルが成功しやすいでしょう。

たとえば化粧品のトライアルセットを購入したお客様について、アップセル率(引き上げ率)を改善するためにはどうすればよいでしょうか?

ポイントは、初回購入日から経過した日数とそれにともなうお客様の心理状態に合わせて、何を伝えるか?を明確に分けることです。

のDMを送る場合の設計図-1024x576.png)

購入から3ヶ月間に、3回(または4回)のDMを送る場合の設計図

たとえば1回目のDMは、商品が切れる頃に送ります。商品を使った直後で購入意欲も高いお客様に反応してもらえるよう、商品の特長や成分の効果を伝えます。

対照的に3通目のDMを送る頃、2ヶ月目以降には時間も経って、商品への期待値は下がり、なかには購入したことを忘れているお客様もいるでしょう。

そこで、「70%割引」など“お得感”を強調した内容にします。

(参考)「お試し購入からの“引き上げDM”、顧客心理に合わせた3ステップ設計とは?」

このように初回購入からの日数に合わせて、お客様の心理状況に寄り添った内容を訴求するとよいでしょう。

定期顧客には、まとめ買いや年間契約をオススメ

3つ目が、定期コースなどで商品をリピートしているお客様です。

たとえば商品にチラシを同梱して、上位商品への切り替えを勧めます。

「成分の配合量が○%アップ」や「○○も配合」といった商品を、「プレミアム」「デラックス版」といった名称を付けて薦めます。

また、「3回まとめて注文したら」や「年間契約したら」もっとお得に購入できます、と定期顧客に勧めてLTVを高める手法もあります。

既に定期コースで購入いただいているお客様に、「年間契約をしていただければ、割引率○%」や「最大○円お買い得」といった価格メリットを訴求。

1年間(12ヶ月分)や半年間(6ヶ月分)など、長期での購入への乗り換えを案内します。

商品同梱チラシやメールでの告知で、定期顧客の数%が「年間定期」に引き上がる企業もあるとのことです。

(参考)「定期会員の継続回数を一気に高める、「年間定期コース」という販売テクニック」

商品を愛用しているお客様なら、「もっと効果的に」「お得に」購入できる方法があれば、提案にも応じてもらいやすいでしょう。

ポイント2:チャネル(Where?)

2つ目のポイントはアップセルを仕掛けるチャネルです。アップセルは「どこで(Where?)」仕掛ければよいでしょうか?オフラインとオンライン(デジタル)の2つのチャネルに分けて解説します。

オフライン

紙媒体ではDM(ダイレクトメール)の郵送やコールセンターでの電話トーク、商品お届け時に同梱するチラシやカタログが、主なチャネルです。

これまで単品通販企業が強力な武器としてきたのが、コールセンターです。

お試し商品を買おうと電話をかけた顧客を、まとめ買いや定期コースに誘導する「インバウンド」でのアップセルが、多くの企業で収益を作り出してきました。

商品がなくなるタイミングを狙い、こちらから電話をかける「アウトバウンド」でのアップセルも効果を発揮してきました。

紙媒体では、商品お届け時に同梱するチラシやパンフレット(=同梱物)は必ず手に取られるので、充実させるとよいでしょう。新規顧客には圧着ハガキ形式で連続してDM(ダイレクトメール)を送ることで、定期購入への引き上げ率を高めるのも一般的です。

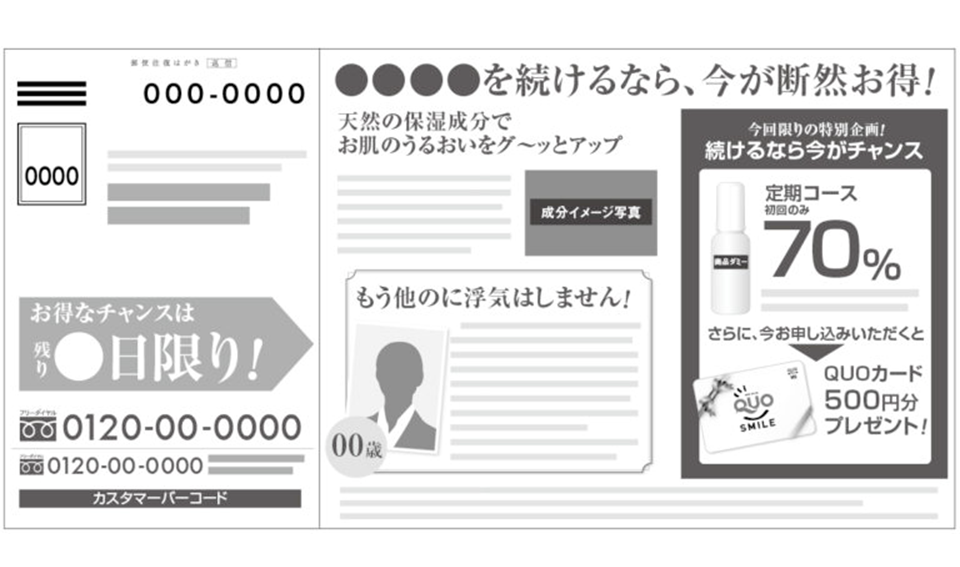

お試し客に、定期購入を促すハガキの例

(参考)「お試し購入からの“引き上げDM”、顧客心理に合わせた3ステップ設計とは?

オンライン(デジタル)

オンラインでは、今もメールをCRMの主軸に据えている企業が多いでしょう。

アップセルにあたって有効なのが、一斉送信で送る「メールマガジン(メルマガ)」よりは「ステップメール(フォローメール)」です。

たとえばお試し客を定期購入に引き上げるためには、先ほどのDMの例と原理は同じです。

「お試し購入から10日後」など顧客のアクションに合わせ、「続けて買いたくなる」ための情報を連続して送っていきます。

定期引き上げのためのステップメールの構成例

最近ではメールだけでなく、LINEやSMS、アプリなどを活用する企業も増えてきました。マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用すれば、適切なタイミングとチャネルでアップセルを行いやすいでしょう。

ポイント3:対象(Who?)

3つ目のポイントはアップセルを仕掛ける対象顧客です。アップセルは「誰に(Who?)」行うべきでしょうか?

結論としては、ブランドロイヤルティの高い顧客を対象に行うと、成功確率が高まると言われています。

ブランドロイヤルティの高い顧客が良い理由

ブランドロイヤルティとは、顧客がブランドに対して抱く忠誠心や愛着心を意味します。ブランドロイヤルティの高い顧客は、自社のブランドや商品に愛着を持っている熱烈なファンであると言えます。

そんなブランドロイヤルティの高い顧客をアップセルの対象とすべき理由は、以下のとおりです。

- 継続期間や購入回数が多いことから、ニーズや悩みに関するデータが豊富となりやすい

- ニーズや悩みに基づいて、的確な提案を行いやすい

- 熱烈なファンであるため、上位商品の提案を好意的に受け入れてもらいやすい

つまり、質の高い提案を行える上に、成功確率も高まりやすくなります。

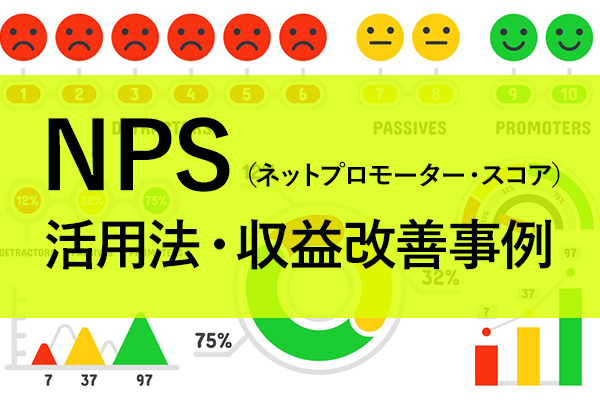

NPS®によるブランドロイヤルティの測定

アップセルを成功させるには、「誰がブランドロイヤルティの高い顧客であるのか」を明確にする必要があります。つまり、ブランドロイヤルティの可視化が不可欠です。

ブランドロイヤルティの可視化には、NPS®(ネット・プロモーター・スコア)の考え方が役に立ちます。NPS®は、以下のプロセスで算出します。

1. 顧客に「親しい人に対して、商品をどの程度おすすめする?」というアンケートを行う

2. アンケートの結果を「0〜10の11段階」で回答を取得する

3. 0~6点を付けた顧客を【批判者】、7〜8点を付けた人を「中立者」、9~10点を付けた顧客を【推奨者】とする

4. 「推奨者の割合 − 批判者の割合」を算出し、(%)を省いた数値をNPSとする

たとえば、推奨者の割合が30%、批判者の割合が10%の場合、NPSは「30 − 10 = 20」となります。NPSが高いほど、ブランドロイヤルティの高い顧客が多い(好ましい)ことを表します。

上記の考え方を応用すると、「推奨者」がブランドロイヤルティの高い顧客と判断できます。推奨者に絞ってアップセルを実施することで、アップセルの成功可能性を高めることができるでしょう。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら

最後に:ご自身のビジネスで応用する方に

この記事ではアップセルの意味から始まり、効果的な3つのポイントとして、タイミング・チャネル・対象について解説してきました。

テストと実践で、あなたの業界で当てはまる方法論を

それぞれのポイントで紹介した方法論は、化粧品や健康食品など単品リピート通販での成功事例をもとに書いています。

この他にも、現場で有効だったアップセルの事例やノウハウを記事にまとめていますので、よければご覧ください。

もちろん、あなたのビジネスにまた違った答えが出るかもしれません。現場でテストや実践をして、あなたのビジネスならではのアップセルが“効きやすい”ポイントをぜひ見つけていくために、この記事がヒントになれば嬉しく思っています。

お客様とWin-Winの関係構築を

企業にとっては収益力強化のために行うアップセルですが、うまくいっている企業ほど、お客様にとってメリットが生まれるように設計をしています。決して「押し売り」ではなく、価格やベネフィットなどの面でより魅力的に映るよう、商品の設計や売り方のトークを作り込んでいるのです。

お客様に商品の利用により強くコミットしていただき、Win-Winの関係を築いていくため、アップセルという武器をぜひご活用ください。

LINEで解約抑止を自動化している通販企業の事例をまとめました。

リピート率1.3倍やCSの業務工数20%減などの事例をもとに、具体的な方法を解説しています。

⇒事例集はこちら